糖質とは|基本知識と重要な3つの役割

「糖質」という言葉、毎日のように耳にしていませんか?テレビや雑誌、SNSなど様々なメディアで「糖質制限」や「糖質オフ」といった言葉が飛び交い、多くの人が気にしている栄養素です。でも、そもそも糖質とは何なのか、正確に説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?

この記事では、糖質の基本的な定義から体内での役割、健康との関わりまで、糖質に関する知識を徹底的に解説していきます。糖質制限ダイエットを検討している方はもちろん、健康管理に関心のある全ての方にとって役立つ情報をお届けします!

ただし、糖質は単に「悪者」ではありません。私たちの体にとって必要不可欠な栄養素であり、適切な摂取が健康維持の鍵となります。この記事を読み終える頃には、糖質についての理解が深まり、あなた自身の食生活を見直すきっかけになるはずです。

それでは、糖質の世界へ一緒に飛び込んでみましょう!

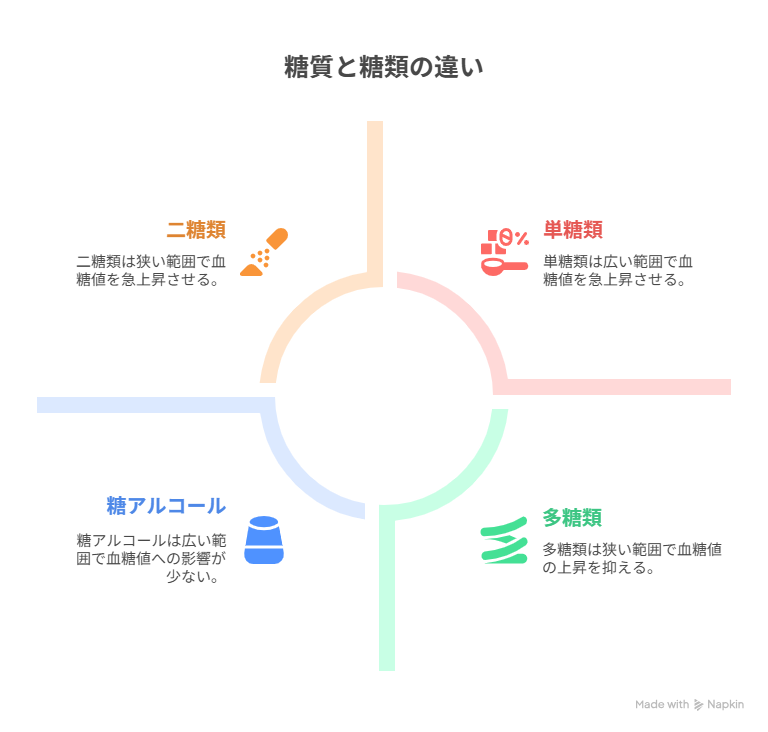

糖質と糖類の根本的な違いとは

まず最初に、多くの人が混同しがちな「糖質」と「糖類」の違いについて明確にしておきましょう。この違いを理解することは、食品表示を正しく読み取るためにも非常に重要です。

糖質とは、三大栄養素の一つである炭水化物の構成成分です。具体的には、炭水化物から食物繊維を除いたものの総称です。具体的には以下の計算式で表すことができます:

糖質 = 炭水化物 - 食物繊維一方、糖類は糖質の一部であり、単糖類(ブドウ糖、果糖など)と二糖類(ショ糖、乳糖、麦芽糖など)を指します。つまり、糖質には糖類の他にも多糖類(デンプンなど)や糖アルコールなども含まれているのです。

| 糖質 | 炭水化物から食物繊維を除いたもの全て |

| 糖類 | 糖質のうち、単糖類と二糖類のみ |

このように、糖質は糖類よりも広い概念であることがわかります。例えば、お米やパンに含まれるデンプンは糖質ですが、糖類ではありません。

また、食品表示を見る際にも注意が必要です。「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」は全く異なる意味を持ちます。「糖類ゼロ」の食品でも、多糖類などの他の糖質が含まれている可能性があるのです。

なぜこの違いが重要なのでしょうか?それは、体内での吸収速度や血糖値への影響が異なるからです。一般的に、糖類(特に単糖類)は吸収が早く血糖値を急上昇させやすいのに対し、多糖類は消化に時間がかかるため血糖値の上昇がゆるやかです。

つまり、健康管理の観点からは、単に「糖質」の総量だけでなく、その内訳(糖類と多糖類の割合など)にも注目することが大切なのです。

また、国や地域によって炭水化物や糖質の定義は異なる場合があります。例えばEUでは炭水化物に食物繊維を含めない定義を採用しており、日本やアメリカとは異なります。このような違いは、国際的な食品表示を見る際に注意が必要です。

ビールの糖質とは具体的に何か

お酒好きの方にとって気になるのが、ビールに含まれる糖質ではないでしょうか。「ビールを飲むと太る」というイメージがありますが、これは糖質が関係しています。では、ビールの糖質とは具体的に何なのでしょうか?

ビールの主原料は麦芽、ホップ、水、酵母です。このうち糖質の源となるのは主に麦芽です。麦芽に含まれるデンプンは、醸造過程で酵母によって発酵し、アルコールと二酸化炭素に変換されます。しかし、全てのデンプンが発酵するわけではなく、一部は糖質として残ります。

一般的な生ビール(350ml)には約10〜15gの糖質が含まれています。これは食パン1枚分(約30g)の半分程度に相当します。決して少ない量ではありませんね。

また、ビールの種類によっても糖質含有量は大きく異なります。例えば:

- 通常の生ビール:約10〜15g/350ml

- 発泡酒:約7〜10g/350ml

- 糖質オフビール:約0.5〜2g/350ml

近年、健康志向の高まりから「糖質オフ」や「糖質ゼロ」を謳ったビールが人気を集めています。これらは醸造方法を工夫することで、糖質の含有量を大幅に減らしています。

ただし、注意すべき点があります。ビールの糖質が少なくても、アルコール自体にもカロリーがあります(1gあたり約7kcal)。つまり、「糖質オフだから太らない」と大量に飲むのは間違いです。また、アルコールには食欲を増進させる効果もあるため、おつまみの食べ過ぎにも注意が必要です。

ビールと比較すると、他のアルコール飲料の糖質含有量は以下のようになります:

| アルコール飲料(100mlあたり) | 糖質量(g) |

|---|---|

| ビール | 約3.5 |

| 発泡酒 | 約2.5 |

| 日本酒 | 約5.0 |

| 赤ワイン | 約0.3 |

| 白ワイン | 約0.5 |

| 焼酎 | ほぼ0 |

| ウイスキー | ほぼ0 |

| チューハイ(甘いもの) | 約5.0〜10.0 |

このように、アルコール飲料の中でも糖質含有量には大きな差があります。糖質を気にする方は、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒を選ぶと良いでしょう。ただし、これらを甘いジュースで割ると糖質量は大幅に増加するので注意が必要です。

お酒を楽しみながら糖質をコントロールするためには、飲む量や頻度、組み合わせるおつまみにも気を配ることが大切です。

糖質が多い食べ物一覧と代替品

日常的に摂取している食品の中には、意外と糖質が多いものがたくさんあります。ここでは、糖質が多い代表的な食品とその代替品について紹介します。

まず、主食として日本人が多く摂取している食品の糖質量を見てみましょう:

| 食品(1食分) | 糖質量(g) |

|---|---|

| ご飯(茶碗1杯150g) | 約55 |

| 食パン(6枚切り1枚) | 約30 |

| うどん(1玉200g) | 約40 |

| そば(1玉200g) | 約35 |

| ラーメン(1玉) | 約60 |

| じゃがいも(中1個) | 約20 |

次に、意外と糖質が多い食品をいくつか紹介します:

- 果物:バナナ1本(約20g)、りんご1個(約15g)、ぶどう1房(約15〜20g)

- 飲み物:ジュース500ml(約50g)、スポーツドリンク500ml(約30g)、カフェラテ(約20g)

- お菓子:チョコレート1枚(約15g)、ケーキ1切れ(約30〜40g)、アイスクリーム1個(約20〜30g)、ポテトチップス(50.5g/100g)、ショートケーキ(41.8g/100g)、栗まんじゅう(64.8g/100g)

- 調味料:ケチャップ大さじ1(約5g)、めんつゆ大さじ1(約3g)

- ナッツ類:くるみ(4.2g/100g)、アーモンド(9.7g/100g)

これらの食品を完全に避けることは現実的ではありませんが、糖質を控えたい場合は以下のような代替品を検討してみましょう:

| 糖質が多い食品 | 糖質が少ない代替品 |

|---|---|

| 白米 | 玄米、雑穀米、こんにゃく米 |

| 食パン | ブランパン(ふすま入りパン)、大豆パン |

| うどん・ラーメン | しらたき、こんにゃく麺、大豆麺 |

| じゃがいも | こんにゃく、山芋 |

| 果物(バナナ、ぶどう) | ベリー類(いちご、ブルーベリー) |

| ジュース・清涼飲料水 | 水、お茶、糖質ゼロ飲料 |

| 砂糖 | エリスリトール、ステビア(天然甘味料) |

また、同じ食品でも調理法や食べ方を工夫することで、血糖値の上昇を緩やかにすることができます:

- 野菜や海藻、きのこ類を先に食べる

- 主食の量を減らし、おかずを増やす

- 食物繊維やタンパク質と一緒に摂る

- 酢やレモン汁などの酸味を加える

- ゆっくりよく噛んで食べる

ただし、極端な糖質制限は栄養バランスを崩す恐れがあります。特に、脳や赤血球はブドウ糖をエネルギー源としているため、最低限必要な糖質量(1日約130g程度)は確保することが重要です。

糖質の多い食品を知り、適切な代替品を選ぶことで、無理なく健康的な食生活を送ることができるでしょう。

良い糖質と悪い糖質の見分け方

「糖質は全て悪」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実は糖質にも「良い糖質」と「悪い糖質」があります。ここでは、その見分け方について解説します。

まず、糖質を評価する際の重要な指標として「GI値(グリセミック・インデックス)」があります。これは食品に含まれる糖質が血糖値をどれだけ急激に上昇させるかを示す指標で、ブドウ糖を100とした相対値で表されます。

| GI値 | 評価 | 代表的な食品 |

|---|---|---|

| 70以上 | 高GI(血糖値が急上昇) | 白米、食パン、じゃがいも、砂糖、はちみつ |

| 56〜69 | 中GI | バナナ、パスタ、ピザ、オレンジジュース |

| 55以下 | 低GI(血糖値の上昇が緩やか) | 玄米、全粒粉パン、大豆製品、野菜、ナッツ類 |

一般的に、低GIの食品は「良い糖質」、高GIの食品は「悪い糖質」と考えることができます。低GIの食品は血糖値の急激な上昇を抑え、インスリンの過剰分泌を防ぐため、エネルギーが脂肪として蓄積されにくいという特徴があります。

しかし、GI値だけで判断するのは不十分です。実際の食事では複数の食品を組み合わせて摂取するため、「GL値(グリセミック・ロード)」という指標も重要になります。GL値はGI値に実際の糖質量を掛けたもので、実際の血糖上昇への影響をより正確に表します。

GL値 = GI値 × 糖質量(g) ÷ 100例えば、スイカはGI値が高いですが、含まれる糖質量が少ないため、GL値は低くなります。つまり、適量であれば血糖値への影響は小さいのです。

また、食品の加工度も重要な判断基準です。一般的に、以下のような特徴を持つ糖質は「良い糖質」と考えられています:

- 精製されていない(玄米、全粒粉など)

- 食物繊維を多く含む

- ビタミンやミネラルなど他の栄養素も豊富

- 自然な形で存在する(果物に含まれる果糖など)

反対に、以下のような特徴を持つ糖質は「悪い糖質」と考えられています:

- 高度に精製されている(白砂糖、白米など)

- 食物繊維がほとんど含まれない

- ビタミンやミネラルが少ない

- 加工食品に添加されている(果糖ブドウ糖液糖など)

具体的な例を挙げると:

| 良い糖質 | 悪い糖質 |

|---|---|

| 玄米、雑穀米 | 白米 |

| 全粒粉パン | 食パン、菓子パン |

| さつまいも | じゃがいも |

| オートミール | コーンフレーク |

| 果物(適量) | 果物ジュース |

| ハチミツ(少量) | 白砂糖、異性化糖 |

ただし、「良い糖質」であっても摂取量には注意が必要です。例えば、玄米は白米よりも栄養価が高く血糖値の上昇も緩やかですが、大量に摂取すれば総糖質量は増えてしまいます。

また、個人の体質や健康状態によっても適切な糖質の種類や量は異なります。特に糖尿病や肥満などの健康問題を抱えている方は、医師や栄養士のアドバイスを受けることをおすすめします。

良い糖質を適量摂取し、悪い糖質を控えることで、健康的な食生活を送ることができるでしょう。

糖質が体に果たす3つの重要な役割

糖質は単に「太る原因」ではなく、私たちの体にとって非常に重要な役割を果たしています。ここでは、糖質が体内で担う3つの重要な役割について詳しく見ていきましょう。

まず第一に、糖質は私たちの体の主要なエネルギー源です。食事から摂取した糖質は消化酵素によって分解され、最終的にブドウ糖となって血液中に取り込まれます。このブドウ糖は全身の細胞でエネルギーに変換され、日常生活のあらゆる活動を支えています。

特に脳と赤血球は、ブドウ糖以外のエネルギー源をほとんど利用できないという特徴があります。脳は体重の約2%しかないにもかかわらず、安静時の全エネルギー消費量の約20%を占めており、その大部分をブドウ糖から得ています。脳が正常に機能するためには、常に一定量のブドウ糖が供給される必要があるのです。

具体的には、脳は1時間あたり約4g、赤血球は約2g、合計で1時間あたり約6gのブドウ糖を消費します。これは1日あたり約144g(約150g)に相当します。このことからも、1日に最低でも130〜150g程度の糖質摂取が推奨されている理由がわかります。

第二に、糖質はエネルギー貯蔵の役割を担っています。食事で摂取した糖質のうち、すぐにエネルギーとして使われない分は、グリコーゲンという形で主に肝臓や筋肉に貯蔵されます。肝臓のグリコーゲンは血糖値を一定に保つために使われ、筋肉のグリコーゲンは主に筋肉活動のエネルギー源となります。

例えば、食事と食事の間や運動中など、血糖値が低下しそうになると、肝臓のグリコーゲンが分解されてブドウ糖が血液中に放出されます。これにより、脳や赤血球に常に一定量のブドウ糖が供給され、正常な機能が維持されるのです。

ただし、グリコーゲンの貯蔵量には限りがあります。肝臓には約100g、筋肉には約400gのグリコーゲンが貯蔵されていますが、これは1日分のエネルギーにも満たない量です。グリコーゲンの貯蔵量を超えた余剰の糖質は、脂肪として体内に蓄積されることになります。

第三に、糖質は細胞の構造成分としても重要です。糖質は細胞膜の構成要素である「糖脂質」や「糖タンパク質」の形で存在し、細胞間の認識や情報伝達に関わっています。また、DNAやRNAなどの核酸の構成成分にも糖質(リボースやデオキシリボース)が含まれています。

さらに、糖質は他の栄養素の代謝にも関与しています。例えば、脂肪酸やアミノ酸の合成には糖質由来の中間代謝産物が必要です。また、糖質が不足すると、タンパク質がエネルギー源として使われてしまい、筋肉の減少などの問題が生じる可能性があります。

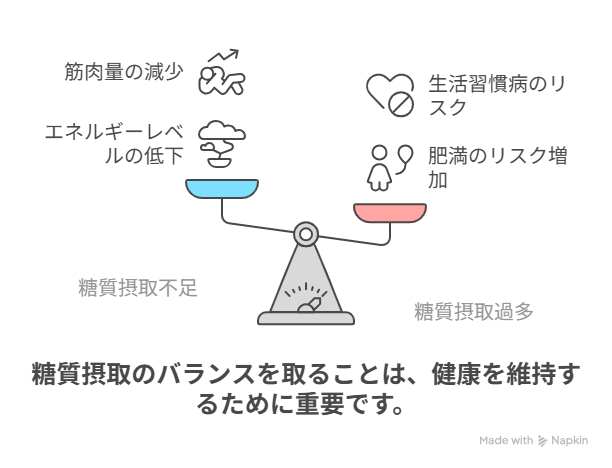

これらの役割から分かるように、糖質は私たちの体にとって不可欠な栄養素です。極端な糖質制限は、エネルギー不足による疲労感や集中力低下、筋肉量の減少、ホルモンバランスの乱れなど、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

一方で、過剰な糖質摂取も肥満や生活習慣病のリスクを高めます。健康を維持するためには、適切な量と質の糖質を摂取することが重要です。具体的には、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、炭水化物からのエネルギー摂取比率を50〜65%とすることが推奨されています。

糖質の3つの重要な役割を理解することで、極端な糖質制限ではなく、バランスの取れた食生活の重要性が見えてくるのではないでしょうか。

糖質とは|健康への影響と実践知識

前半では糖質の基本的な知識や体内での役割について解説しました。後半では、糖質が健康に与える影響や、日常生活での実践的な知識について詳しく見ていきましょう。

糖質は私たちの健康に大きく関わる栄養素です。適切な摂取は健康維持に不可欠ですが、過剰摂取や極端な制限は様々な健康問題を引き起こす可能性があります。ここからは、糖質と健康の関係性や、日常生活での糖質コントロールの方法について、より実践的な内容を解説していきます。

糖質と糖類どっちが太りやすいのか

「糖質と糖類、どちらが太りやすいのか?」これは多くの人が抱く疑問です。結論から言うと、一般的には糖類の方が太りやすい傾向にあります。その理由を詳しく見ていきましょう。

前述の通り、糖質は炭水化物から食物繊維を除いたもので、糖類(単糖類・二糖類)、多糖類、糖アルコールなどを含みます。一方、糖類は糖質の一部であり、単糖類(ブドウ糖、果糖など)と二糖類(ショ糖、乳糖など)のみを指します。

糖類が太りやすい主な理由は以下の通りです:

- 吸収速度の違い:糖類(特に単糖類)は消化がほとんど不要で、小腸から素早く吸収されます。そのため血糖値が急上昇し、インスリンの大量分泌を引き起こします。インスリンには血糖値を下げる働きがありますが、同時に余剰エネルギーを脂肪として蓄積する働きもあります。

- 満腹感の違い:糖類は食物繊維をほとんど含まないため、満腹感を得にくく、過剰摂取につながりやすいです。例えば、果物ジュースは同量の果物よりも満腹感が少なく、カロリーオーバーになりやすいのです。

- 添加糖の問題:加工食品に添加される糖類(砂糖、果糖ブドウ糖液糖など)は、自然食品に含まれる糖質と異なり、他の栄養素をほとんど含みません。これらは「空カロリー」とも呼ばれ、栄養価が低い割にカロリーが高いという特徴があります。

一方、多糖類(デンプンなど)は消化に時間がかかるため、血糖値の上昇がゆるやかで、インスリンの過剰分泌を引き起こしにくいという特徴があります。また、未精製の穀物(玄米、全粒粉など)に含まれる多糖類は食物繊維も豊富で、満腹感を得やすく、過剰摂取を防ぎやすいのです。

ただし、多糖類であっても精製度が高いもの(白米、白パンなど)は、食物繊維やビタミン、ミネラルが少なく、比較的血糖値を上昇させやすいため、摂取量には注意が必要です。

実際の食生活では、以下のような点に注意することで、太りにくい糖質摂取が可能になります:

- 精製された糖類(砂糖、果糖ブドウ糖液糖など)の摂取を控える

- 果物は丸ごと食べ、果物ジュースは控える

- 白米や白パンよりも、玄米や全粒粉パンを選ぶ

- 加工食品よりも自然食品を中心とした食事にする

- 糖質を摂取する際は、タンパク質や食物繊維、健康的な脂質と一緒に摂る

また、糖質や糖類の摂取量だけでなく、全体的なカロリーバランスも重要です。どんな栄養素でも、摂取カロリーが消費カロリーを上回れば体重は増加します。そのため、糖質の種類を選ぶと同時に、適切な総カロリー摂取を心がけることが大切です。

さらに、個人の体質や活動量によっても、適切な糖質摂取量や種類は異なります。例えば、運動量が多い人は多糖類を中心とした糖質をしっかり摂取することで、パフォーマンスを維持できます。一方、運動量が少ない人や肥満傾向にある人は、糖質(特に糖類)の摂取量を控えめにすることが推奨されます。

最近の研究では、糖質摂取と体重増加の関係には性差があることも明らかになっています。J-MICC研究によると、男性は炭水化物摂取が少ない方が、女性は多い方が死亡リスクを高めるという結果が出ています。このように、性別によっても適切な糖質摂取量が異なる可能性があるため、一律の「糖質制限」が全ての人に適しているわけではないことを理解しておく必要があります。

糖質と糖類、どちらが太りやすいかという問いに対しては、一般的に糖類の方が太りやすい傾向にありますが、最終的には摂取方法や個人の体質、生活習慣によって大きく異なることを理解しておきましょう。

糖尿病と糖質摂取の関係性

糖尿病と糖質摂取の関係は非常に密接です。糖尿病は血糖値のコントロールに問題が生じる疾患であり、糖質の摂取方法は糖尿病の予防や管理において重要な役割を果たします。

まず、糖尿病の基本的なメカニズムを理解しましょう。通常、食事で糖質を摂取すると血糖値が上昇し、膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは血液中のブドウ糖を細胞内に取り込む働きがあり、これにより血糖値は正常範囲に保たれます。

糖尿病には主に2つのタイプがあります:

- 1型糖尿病:膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなる自己免疫疾患

- 2型糖尿病:インスリンの分泌量が不足するか、インスリンの働きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことで起こる疾患

特に2型糖尿病は、遺伝的要因に加えて、生活習慣(特に食習慣と運動習慣)が大きく関与しています。過剰な糖質摂取、特に精製された糖類の多量摂取は、2型糖尿病のリスクを高める要因の一つです。

糖質と糖尿病の関係について、いくつかの重要なポイントを見ていきましょう:

- 糖質の量と質:糖尿病(特に2型)の予防や管理において、単に糖質の総量を制限するだけでなく、その質も重要です。低GI(グリセミック・インデックス)の食品は血糖値の急上昇を抑え、インスリン需要を減らすため、糖尿病管理に有効です。

- 食物繊維の重要性:食物繊維は糖質の消化・吸収を遅らせ、血糖値の急上昇を防ぎます。全粒穀物、豆類、野菜などの食物繊維が豊富な食品は、糖尿病リスクの低減に役立ちます。

- 糖質と糖類の違い:前述の通り、糖類(特に添加糖)は血糖値を急上昇させやすく、糖尿病リスクを高める可能性があります。一方、複合糖質(特に未精製のもの)は、血糖値の上昇がゆるやかで、糖尿病管理に適しています。

- 個人差の考慮:糖尿病患者の適切な糖質摂取量は、年齢、性別、体重、活動量、糖尿病の重症度などによって異なります。医師や栄養士と相談しながら、個人に合った食事計画を立てることが重要です。

糖尿病患者の食事管理において、「糖質制限」は一つの有効な方法です。しかし、極端な糖質制限は栄養バランスの乱れや低血糖のリスクがあるため、医師や栄養士の指導のもとで行うことが重要です。一般的には、以下のような糖質コントロールが推奨されています:

- 1食あたりの糖質量を一定に保つ(例:40〜60g程度)

- 食事の順番を工夫する(野菜→タンパク質→糖質の順)

- 高GIの食品を避け、低GIの食品を選ぶ

- 食物繊維、タンパク質、健康的な脂質と一緒に糖質を摂取する

- 加工食品や甘い飲み物を控える

また、糖尿病と糖質の関係を考える上で、「糖質と糖類の違い」を理解することも重要です。糖尿病患者にとって問題となるのは主に「血糖値の急上昇」です。そのため、血糖値を急上昇させやすい糖類(特に単糖類や二糖類)は特に注意が必要です。

例えば、同じカロリーの食品でも、白砂糖や白米などの高GI食品は血糖値を急上昇させやすいのに対し、玄米や豆類などの低GI食品は血糖値の上昇がゆるやかです。そのため、糖尿病患者は後者を中心とした食事が推奨されます。

2025年の最新研究では、腎臓の糖新生を制御する臓器間ネットワークに関する発見や、果糖の摂取タイミングが代謝に与える影響などが明らかになっています。特に、ケトン体が単なる代替エネルギー源ではなく、腎臓の糖新生を調節するレギュレーターとして機能し、血糖と酸・塩基平衡の調節に関わっていることが分かってきました。これらの知見は、将来的に糖尿病の新たな治療アプローチにつながる可能性があります。

最後に、糖尿病の予防や管理は食事だけでなく、運動や体重管理、ストレス管理なども含めた総合的なアプローチが重要です。特に2型糖尿病は生活習慣の改善によって予防や改善が可能な場合が多いため、バランスの取れた食生活と適度な運動を心がけることが大切です。

糖尿病と糖質の関係を正しく理解し、適切な食事管理を行うことで、健康的な生活を送ることができるでしょう。

隠れた高糖質食品の見つけ方

糖質を意識して食事を選んでいるつもりでも、意外なところに「隠れた糖質」が潜んでいることがあります。これらの隠れた高糖質食品を見つけるコツを知ることで、より効果的な糖質管理が可能になります。

まず、隠れた糖質が多い代表的な食品カテゴリーを見てみましょう:

- 調味料・ソース類:ケチャップ、ソース、ドレッシング、めんつゆなど

- 加工食品:ハム、ソーセージ、練り製品、缶詰など

- 飲料:スポーツドリンク、栄養ドリンク、フレーバーコーヒー、スムージーなど

- 「健康食品」と謳われるもの:グラノーラ、ドライフルーツ、プロテインバーなど

- 「低脂肪」「脂肪ゼロ」と表示された食品:低脂肪ヨーグルト、脂肪ゼロドレッシングなど

これらの食品に糖質が多い理由は、味や食感を良くするために糖類が添加されていることが多いからです。特に「低脂肪」や「脂肪ゼロ」と表示された食品は、脂肪を減らした分の味や食感を補うために、糖質(特に糖類)が多く添加されていることがあります。

隠れた高糖質食品を見つけるためのポイントは以下の通りです:

- 食品表示をチェックする:栄養成分表示の「炭水化物」や「糖質」の欄をチェックしましょう。また、「糖類」が別記載されている場合は、その量も確認することが重要です。

- 原材料名をチェックする:原材料は使用量が多い順に記載されています。上位に砂糖、ブドウ糖果糖液糖、水あめなどの糖類が来ている場合は、糖質が多い可能性が高いです。

- 糖類の別名に注意する:砂糖以外にも、以下のような成分名は糖類を示しています:

- 果糖

- ブドウ糖

- 麦芽糖

- 水あめ

- 異性化液糖

- 果糖ブドウ糖液糖

- 転化糖

- オリゴ糖

- 蜂蜜

- メープルシロップ

- モルトエキス

- 「無添加」「自然」「オーガニック」などの表示に惑わされない:これらの表示があっても、糖質(特に天然の糖類)が多く含まれている可能性があります。

- 「低脂肪」「脂肪ゼロ」の裏を読む:これらの表示がある食品は、代わりに糖質が多く含まれていることがあります。

具体的な例として、以下のような食品には意外と多くの糖質が含まれています:

| 食品 | 一般的な糖質量 | 備考 |

|---|---|---|

| トマトケチャップ(大さじ1) | 約4g | トマト自体の糖質に加え、砂糖が添加されている |

| ウスターソース(大さじ1) | 約3g | 砂糖や果糖ブドウ糖液糖が含まれている |

| めんつゆ(大さじ1) | 約3g | みりんや砂糖が含まれている |

| 市販のドレッシング(大さじ1) | 約2〜5g | 特に「ノンオイル」タイプは糖質が多い傾向 |

| ハム・ソーセージ(1枚/1本) | 約0.5〜2g | 製品によって差が大きい |

| 低脂肪ヨーグルト(100g) | 約7〜12g | 通常のヨーグルトより糖質が多いことも |

| グラノーラ(50g) | 約30g | オーツ麦自体の糖質に加え、蜂蜜や砂糖が添加されている |

| スポーツドリンク(500ml) | 約30g | 水分補給だけなら水やお茶の方が良い |

| 栄養ドリンク(1本) | 約20g | 疲労回復効果をうたうものほど糖質が多い傾向 |

| フレーバーコーヒー(1杯) | 約20〜40g | シロップやホイップクリームに糖質が多い |

これらの隠れた高糖質食品に対処するためのヒントを紹介します:

- 調味料は手作りする:市販の調味料やソースではなく、オリーブオイルとビネガー、塩、こしょうなどでシンプルなドレッシングを作る

- 加工度の低い食品を選ぶ:加工食品よりも、生の肉や魚、野菜、果物などの自然食品を選ぶ

- 飲み物は水やお茶を基本にする:甘い飲み物の代わりに、水、お茶、炭酸水などを選ぶ

- 「低脂肪」より「低糖質」を意識する:脂質そのものは悪者ではなく、健康的な脂質(オリーブオイル、アボカド、ナッツなど)は体に必要

- 外食時は調味料を別添えにしてもらう:ドレッシングやソースは別添えにしてもらい、自分で量を調整する

隠れた糖質に気づくためには、食品表示を読む習慣をつけることが大切です。最初は面倒に感じるかもしれませんが、慣れてくると自然と高糖質食品を避けられるようになります。

また、完全に糖質を排除する必要はなく、自分の健康状態や目標に合わせて、適切なバランスを見つけることが重要です。特に加工度の低い自然食品を中心とした食生活を心がけることで、隠れた糖質の過剰摂取を防ぐことができるでしょう。

糖質制限の正しい方法とリスク

近年、ダイエットや健康管理の方法として「糖質制限」が注目されています。しかし、正しい知識なしに行うと、健康リスクを伴う可能性があります。ここでは、糖質制限の正しい方法とそのリスクについて解説します。

まず、糖質制限には大きく分けて以下の3つのレベルがあります:

- 緩やかな糖質制限:1日の糖質摂取量を130〜150g程度に抑える方法

- 中程度の糖質制限:1日の糖質摂取量を70〜130g程度に抑える方法

- 厳格な糖質制限(ケトジェニックダイエット):1日の糖質摂取量を20〜50g以下に抑える方法

一般的に、健康な人が糖質制限を行う場合は、緩やかな糖質制限から始めることが推奨されています。これは、極端な制限によるリスクを避けつつ、血糖値の安定やエネルギー代謝の改善などの効果を得ることができるからです。

ただし、糖質制限の効果については専門家の間でも議論が続いており、明確な結論は出ていません。特に、J-MICC研究では男女で炭水化物摂取量と死亡リスクの関連が異なる結果が出ており、性別によって最適な糖質摂取量が異なる可能性が示唆されています。

糖質制限の正しい方法について、いくつかのポイントを紹介します:

- 段階的に始める:いきなり厳格な糖質制限を始めるのではなく、まずは緩やかな制限から始め、体の反応を見ながら徐々に調整していきましょう。

- 栄養バランスを考慮する:糖質を減らす分、タンパク質や健康的な脂質、ビタミン、ミネラルをしっかり摂取することが重要です。特に野菜からの栄養素摂取を心がけましょう。

- 食物繊維を意識する:糖質制限によって穀物や果物の摂取が減ると、食物繊維が不足しがちになります。低糖質の野菜(葉物野菜、ブロッコリー、キノコ類など)を積極的に摂取しましょう。

- 水分摂取を増やす:糖質制限によって体内の水分保持力が低下するため、十分な水分摂取が必要です。

- 適度な運動を取り入れる:糖質制限と適度な運動を組み合わせることで、より効果的に体重管理や健康改善が可能になります。

- 個人差を考慮する:糖質制限の効果や適切な制限レベルは個人によって異なります。自分の体調や生活スタイルに合わせて調整することが大切です。

一方で、糖質制限には以下のようなリスクや注意点もあります:

- 初期の不快症状:糖質制限を始めた直後は、頭痛、疲労感、めまい、集中力低下などの症状(「糖質制限フル」とも呼ばれる)が現れることがあります。これは体がケトン体をエネルギー源として使うように適応する過程で起こる一時的な症状ですが、あまりにも強い症状が出る場合は、制限レベルを見直す必要があります。

- 栄養素不足:不適切な糖質制限は、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素不足を招く可能性があります。特に果物や全粒穀物に含まれる栄養素が不足しがちになります。

- 筋肉量の減少:極端な糖質制限や総カロリー不足は、筋肉量の減少を引き起こす可能性があります。特に運動量が多い人や高齢者は注意が必要です。

- リバウンドのリスク:厳格な糖質制限を長期間続けた後に通常の食事に戻すと、急激な体重増加(リバウンド)が起こることがあります。

- 社会的な制約:外食や人付き合いの場で糖質制限を続けることは難しい場合があります。

- 特定の疾患への影響:腎臓病、肝臓病、妊娠中の女性、成長期の子どもなど、特定の状態にある人は、医師の指導なしに糖質制限を行うべきではありません。

- 低血糖のリスク:極端な糖質制限は低血糖を引き起こす可能性があります。低血糖の症状には「発汗、神経質、ふるえ、失神、動悸」などがあり、重度の低血糖が継続した場合は「めまい、疲労感、筋力低下、頭痛、集中力の欠如」といった重篤な症状が現れることもあります。

特に注意が必要なのは、やせ型の人や普通体型の人が極端な糖質制限を行うケースです。前述の通り、体に余分な脂肪がない状態で糖質を極端に制限すると、エネルギー源としてタンパク質(筋肉など)が使われてしまい、筋肉量の減少やホルモンバランスの乱れなどの問題が生じる可能性があります。

糖質制限が適している人は、主にBMIが25以上の「肥満」に分類される方や、血糖値が高めの方、糖尿病やインスリン抵抗性がある人、メタボリックシンドロームのリスクが高い人、内臓脂肪を減らしたい人などです。普通体型ややせ型の方は、極端な糖質制限ではなく、バランスの良い食事と適度な運動を心がけることが推奨されます。

また、糖質制限を行う場合でも、「悪い糖質」を減らし「良い糖質」を適量摂取するという考え方が重要です。単に糖質の総量を減らすだけでなく、精製された糖類や加工食品を避け、野菜や全粒穀物などの栄養価の高い食品から適量の糖質を摂取することが理想的です。

糖質制限ダイエットで目標を達成した後は、徐々に糖質摂取量を増やしていくことが重要です。急激に元の食生活に戻すのではなく、1週間に10〜20g程度ずつ糖質を増やしながら、体重や体調の変化を観察しましょう。自分に合った糖質摂取量を見つけることで、リバウンドを防ぎながら長期的な健康維持が可能になります。

最後に、どのような食事法も「継続できること」が最も重要です。極端すぎて長続きしない方法よりも、無理なく続けられる適度な制限の方が、長期的な健康維持や体重管理には効果的です。自分の体調や生活スタイルに合わせて、持続可能な食習慣を見つけることが大切です。

年代別適正糖質量の目安

糖質の適正摂取量は年齢、性別、活動量、健康状態などによって異なります。ここでは、年代別の適正糖質量の目安について解説します。

まず、一般的な目安として、日本人の食事摂取基準(2025年版)では、炭水化物からのエネルギー摂取割合を50〜65%としています。これを糖質に換算すると、1日の総エネルギー摂取量によって変わりますが、おおよそ以下のような目安となります。

| 年代 | 男性の目安(1日あたり) | 女性の目安(1日あたり) | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| 幼児(1〜5歳) | 100〜150g | 100〜150g | 成長に必要なエネルギー源として重要 |

| 学童期(6〜12歳) | 150〜200g | 140〜180g | 脳の発達と活発な身体活動をサポート |

| 思春期(13〜18歳) | 200〜300g | 170〜250g | 成長スパートと活発な運動に対応 |

| 成人前期(19〜29歳) | 250〜350g | 200〜270g | 活動量に応じて調整が必要 |

| 成人中期(30〜49歳) | 230〜320g | 180〜250g | 代謝の変化に合わせて徐々に減量 |

| 成人後期(50〜64歳) | 200〜300g | 170〜230g | 活動量の減少に合わせて調整 |

| 高齢期(65歳以上) | 180〜280g | 150〜220g | サルコペニア予防のためタンパク質とのバランスが重要 |

これらの数値はあくまで一般的な目安であり、個人の活動量や健康状態によって大きく異なります。例えば、アスリートや肉体労働者など活動量が多い人は、上記の上限値よりも多くの糖質を必要とする場合があります。

年代別の特徴と注意点について詳しく見ていきましょう:

幼児期・学童期(1〜12歳)

この時期は脳の発達や身体の成長に必要なエネルギーとして、適切な糖質摂取が重要です。特に脳はブドウ糖をほぼ唯一のエネルギー源としているため、極端な糖質制限は避けるべきです。

ただし、砂糖や加工食品に含まれる「添加糖」の過剰摂取には注意が必要です。WHO(世界保健機関)は、1日の添加糖の摂取量を総エネルギー摂取量の5%未満(できれば)、または10%未満に抑えることを推奨しています。

子どもの場合、以下のような糖質源を中心に摂取することが望ましいでしょう:

- 玄米や雑穀米などの未精製の穀物

- 全粒粉のパンやパスタ

- さつまいもなどのイモ類

- 豆類

- 適量の果物

思春期(13〜18歳)

思春期は成長スパートと活発な身体活動により、エネルギー需要が高まる時期です。特にスポーツをしている場合は、パフォーマンスを維持するために十分な糖質摂取が必要です。

一方で、この時期は食の自己管理が始まり、ファストフードや甘い飲料の過剰摂取が問題になることもあります。バランスの良い食事の習慣を身につけることが、将来の健康にとって重要です。

思春期の若者には、以下のようなアドバイスが有効です:

- 清涼飲料水やスポーツドリンクの摂取を控え、水や麦茶を中心に水分補給する

- 間食には果物やナッツ類を選ぶ

- ファストフードやスナック菓子の頻度を減らす

- 主食、主菜、副菜をバランスよく摂取する

成人前期・中期(19〜49歳)

この年代は社会的に最も活動的な時期ですが、同時に生活習慣病のリスクが徐々に高まる時期でもあります。特に30代以降は代謝が徐々に低下するため、20代と同じ食習慣を続けていると体重増加につながりやすくなります。

活動量に応じた適切な糖質摂取を心がけ、特に「質」を意識することが重要です。精製された糖質(白米、白パン、砂糖など)よりも、未精製の糖質(玄米、全粒粉パン、豆類など)を中心に選ぶことで、血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感も得やすくなります。

また、この年代は仕事や育児などで忙しく、外食や中食が増える傾向にあります。外食時の糖質コントロールのコツとしては:

- 主食の量を通常の2/3程度に減らす

- サラダや野菜から食べ始める

- 糖質の多いドレッシングやソースは控えめにする

- デザートやアルコールの頻度を減らす

成人後期・高齢期(50歳以上)

50歳以降は基礎代謝がさらに低下し、筋肉量も徐々に減少していく時期です。そのため、若い頃と同じ量の糖質を摂取すると、エネルギー過剰になりやすくなります。

一方で、高齢になるほど低栄養のリスクも高まります。極端な糖質制限は避け、適度な糖質とともに十分なタンパク質、ビタミン、ミネラルを摂取することが重要です。

高齢者の糖質摂取で特に注意すべき点は:

- 血糖値の急上昇を避けるため、低GIの食品を中心に選ぶ

- 食物繊維が豊富な食品を積極的に摂取する

- タンパク質とのバランスを意識し、サルコペニア(加齢性筋肉減少症)を予防する

- 水分摂取を十分に行い、便秘を予防する

- 咀嚼や嚥下の問題がある場合は、食べやすい形態の糖質源(おかゆ、柔らかいパンなど)を選ぶ

なお、どの年代においても、以下のような特殊な状況では糖質摂取量の調整が必要です:

- 妊娠・授乳期:エネルギー需要が増加するため、適切な糖質摂取が必要です。ただし、妊娠糖尿病のリスクがある場合は医師の指導に従いましょう。

- アスリート・激しい運動をする人:活動量に応じて糖質摂取量を増やす必要があります。特に持久系スポーツでは、パフォーマンス維持のために十分な糖質が重要です。

- 糖尿病や肥満がある場合:医師や栄養士の指導のもと、適切な糖質制限を行うことが推奨されます。

最後に、どの年代においても、単に糖質の量だけでなく、食事全体のバランスを考えることが大切です。タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維などをバランスよく摂取することで、健康的な食生活を送ることができます。

外食時の糖質コントロール術

現代社会では外食やテイクアウトを利用する機会が多く、糖質管理が難しいと感じる方も多いでしょう。しかし、いくつかのコツを知っておくことで、外食時でも糖質をコントロールすることは可能です。

まず、外食時の糖質コントロールの基本原則を紹介します:

- 事前に計画を立てる:可能であれば、行く店のメニューを事前にチェックし、低糖質の選択肢を把握しておきましょう。

- 食べる順番を工夫する:サラダや野菜、タンパク質を先に食べ、糖質(ご飯、パン、麺類など)は後半に摂るようにしましょう。これにより血糖値の急上昇を抑えることができます。

- 主食の量を調整する:ご飯や麺類は通常の2/3程度、または半分に減らすよう心がけましょう。「ライス小盛り」や「ハーフサイズ」などのオプションがあれば活用しましょう。

- 野菜を多めに摂る:野菜は食物繊維が豊富で、糖質の吸収を緩やかにする効果があります。野菜料理を積極的に注文しましょう。

- 調味料やソースに注意する:甘いソースやドレッシングには隠れた糖質が多く含まれています。可能であれば別添えにしてもらい、使用量を調整しましょう。

次に、代表的な外食ジャンル別の糖質コントロール術を紹介します:

和食

- 定食の場合、ご飯の量を減らしてもらう(小盛りにする)

- 丼物よりも刺身や焼き魚などの単品料理を選ぶ

- そばは麺つゆを残す(糖質が多い)

- 天ぷらは衣が厚いものを避ける

- おでんや煮物は砂糖や味醂が使われているため、適量にする

洋食

- パンやパスタよりも肉や魚のメイン料理を中心に選ぶ

- パスタの場合、クリームソースよりもオイルベースやトマトソースを選ぶ(クリームソースには小麦粉が使われていることが多い)

- ハンバーグはデミグラスソースよりもおろしポン酢などを選ぶ

- ポテトの代わりにサラダや温野菜を選ぶ

- パンの代わりにサラダを多めに注文する

中華料理

- 炒め物や蒸し物を中心に選ぶ

- 甘酢あんかけや八宝菜などのとろみのある料理は片栗粉が使われているため控えめに

- チャーハンや麺類は小盛りにするか、シェアする

- 春巻きや餃子などの小麦粉を使った料理は少なめに

- スープや中華サラダを先に食べる

ファストフード

- バンズ(パン)を外して食べる「野菜ラップ」スタイルを試す

- ポテトは避け、サラダやスープを選ぶ

- ドリンクは水や無糖のお茶を選ぶ

- セットメニューよりも単品で必要なものだけ注文する

- 可能であれば、低糖質メニューがあるチェーン店を選ぶ

居酒屋・バー

- 枝豆、サラダ、刺身、焼き鳥(タレではなく塩)などの低糖質メニューを中心に選ぶ

- 唐揚げやフライドポテトなどの揚げ物は控えめに

- お酒は糖質の少ない焼酎、ウイスキー、赤ワインなどを選ぶ(甘いカクテルやビールは糖質が多い)

- 〆のラーメンや雑炊は避ける

カフェ

- コーヒーや紅茶は無糖、または低糖を選ぶ

- フラペチーノやキャラメルマキアートなどの甘いドリンクは避ける

- サンドイッチよりもサラダを選ぶ

- ケーキやスイーツを食べる場合は、シェアするか小さいサイズを選ぶ

- ナッツやチーズなどの低糖質なおつまみがあれば活用する

外食時に糖質をコントロールするためのその他のヒントを紹介します:

- 「糖質オフ」メニューを活用する:最近は多くの飲食店で糖質オフや低糖質メニューが提供されています。こうしたオプションがあれば積極的に活用しましょう。

- アプリを活用する:食品の糖質量を記録できるアプリを使うと、外食時の糖質管理がしやすくなります。

- 食べる前に計画を立てる:外食の前に、その日の他の食事で糖質をどう調整するかを考えておくと良いでしょう。例えば、夜に外食予定がある場合は、朝と昼の糖質を少なめにするなどの工夫ができます。

- 食べる速度を意識する:ゆっくりよく噛んで食べることで、少ない量でも満足感を得やすくなります。

- 水をたくさん飲む:食事の前と食事中に水を飲むことで、満腹感を得やすくなり、過食を防ぐことができます。

外食は社交の場でもあるため、あまりに厳格な制限は人間関係にも影響しかねません。時には「今日は特別」と割り切って楽しむことも大切です。ただし、頻繁に外食する場合は、上記のような工夫を取り入れることで、糖質の摂りすぎを防ぐことができるでしょう。

最後に、外食後に糖質を摂りすぎたと感じた場合は、次の食事で調整したり、軽い運動を取り入れたりするなど、柔軟に対応することが長期的な糖質管理のコツです。完璧を目指すのではなく、継続できる範囲で取り組むことが大切です。

糖質関連表示の正しい読み解き方

スーパーやコンビニで食品を選ぶとき、「糖質オフ」「糖類ゼロ」「低糖質」などの表示を目にすることが多くなりました。しかし、これらの表示は必ずしも同じ意味ではなく、正しく理解しないと思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。ここでは、糖質関連表示の正しい読み解き方について解説します。

まず、日本の食品表示制度における主な糖質関連表示とその定義を確認しましょう:

| 表示 | 定義 | 注意点 |

|---|---|---|

| 糖質ゼロ(無糖質) | 100gあたりの糖質量が0.5g未満 | 完全に糖質がないわけではない |

| 糖類ゼロ(無糖) | 100gあたりの糖類(単糖類・二糖類)量が0.5g未満 | 多糖類などの他の糖質は含まれている可能性がある |

| 低糖質 | 明確な基準はないが、一般的に同種の製品より糖質が30%以上少ないもの | 「低い」の基準は製品によって異なる |

| 糖質○○%オフ | 同じメーカーの標準製品と比較して糖質が○○%少ないもの | 他社製品との比較ではない |

| 糖質控えめ | 明確な基準はない | あいまいな表現なので注意が必要 |

これらの表示を正しく理解するためのポイントを見ていきましょう:

- 「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」の違いを理解する: 「糖質ゼロ」は原則としてすべての糖質(単糖類、二糖類、多糖類など)が基準値未満であることを意味します。一方、「糖類ゼロ」は単糖類と二糖類のみが基準値未満であることを意味し、デンプンなどの多糖類は含まれている可能性があります。 例えば、「糖類ゼロ」と表示されたクラッカーには、小麦粉由来のデンプン(多糖類)が含まれているため、糖質は決してゼロではありません。

- 「100gあたり」と「1食分(1個)あたり」の違いに注意する: 食品表示は100gあたりの数値で表示されることが多いですが、実際に摂取する量は100gとは限りません。例えば、100gあたり糖質0.5g未満で「糖質ゼロ」と表示されている製品でも、1回に300g食べれば1.5g近くの糖質を摂取することになります。

- 「カロリーオフ」と「糖質オフ」は別物: 「カロリーオフ」は総エネルギー量が低減されていることを意味しますが、必ずしも糖質が少ないとは限りません。逆に、「糖質オフ」製品でも、脂質やタンパク質が多ければカロリーは高くなります。

- 「○○%オフ」の基準を確認する: 「糖質30%オフ」などの表示は、通常、同じメーカーの標準製品との比較です。業界標準や他社製品との比較ではない点に注意しましょう。

- 「人工甘味料」の使用に注意する: 糖質オフ食品の多くは、砂糖の代わりに人工甘味料や糖アルコール(エリスリトール、キシリトールなど)を使用しています。これらは糖質としてカウントされないことが多いですが、大量摂取すると消化器症状を引き起こす可能性があります。

次に、栄養成分表示の正しい読み方について解説します:

- 炭水化物と糖質・食物繊維の関係: 日本の栄養成分表示では、「炭水化物」の内訳として「糖質」と「食物繊維」が表示されることがあります。「炭水化物」の値だけを見ると、食物繊維も含んだ値になるため、純粋な糖質量を知りたい場合は注意が必要です。 炭水化物 = 糖質 + 食物繊維

- 「糖類」の位置づけ: 「糖類」は「糖質」の一部であり、単糖類と二糖類の合計を指します。糖質制限をしている場合は、「糖類」だけでなく「糖質」全体の量を確認することが重要です。

- 「推定値」と「分析値」の違い: 栄養成分表示には「推定値」と「分析値」があります。「推定値」は計算によって求めた値であり、実際の含有量と多少異なる可能性があります。より正確な値を知りたい場合は「分析値」を確認しましょう。

実際の商品選びに役立つヒントをいくつか紹介します:

- 原材料表示をチェックする: 糖質や糖類の値だけでなく、原材料表示も確認することが重要です。原材料は使用量が多い順に記載されているため、上位に砂糖、水あめ、果糖ブドウ糖液糖などの糖類が来ている場合は、糖質が多い可能性が高いです。

- 「〇〇糖」「〇〇シロップ」などの成分に注意: 原材料名に「ブドウ糖」「果糖」「麦芽糖」「水あめ」「異性化液糖」「果糖ブドウ糖液糖」「転化糖」「オリゴ糖」「蜂蜜」「メープルシロップ」などが含まれている場合、糖類が添加されていることを意味します。

- 「健康」「ナチュラル」「オーガニック」などの表示に惑わされない: これらの表示があっても、必ずしも低糖質というわけではありません。例えば、「オーガニック砂糖」を使用した製品は、通常の砂糖を使用した製品と糖質量はほぼ同じです。

- 「低脂肪」「脂肪ゼロ」の裏を読む: 脂肪を減らした製品は、味や食感を補うために糖質(特に糖類)が多く添加されていることがあります。「低脂肪」と「低糖質」は両立しないことが多い点に注意しましょう。

最後に、糖質関連表示の国際的な違いについても触れておきましょう。日本と海外では食品表示の基準が異なるため、輸入食品を購入する際は注意が必要です:

- アメリカの「Total Carbohydrate」: アメリカの栄養成分表示における「Total Carbohydrate」は日本の「炭水化物」に相当し、食物繊維も含まれています。その内訳として「Dietary Fiber」(食物繊維)と「Sugars」(糖類)が表示されます。

- EUの「Carbohydrate」: EUでは「Carbohydrate」(炭水化物)から食物繊維を除いた値を表示することが多く、日本の「糖質」に近い概念です。その内訳として「of which sugars」(うち糖類)が表示されます。

- 「No Added Sugar」(無添加糖): この表示は「砂糖などの糖類を添加していない」ことを意味しますが、果物由来の天然の糖類などは含まれている可能性があります。

糖質関連表示を正しく理解することで、自分のニーズに合った食品選びが可能になります。特に糖質制限を実践している方は、単に「糖質オフ」などの表示だけでなく、栄養成分表示や原材料表示も含めて総合的に判断することが大切です。

また、食品表示はあくまで選択の参考情報であり、健康的な食生活の基本は、加工度の低い自然食品を中心とした、バランスの取れた食事にあることを忘れないようにしましょう。

まとめ:糖質との上手な付き合い方

ここまで糖質について様々な角度から解説してきましたが、最後に糖質との上手な付き合い方についてまとめてみましょう。

糖質は私たちの体にとって重要なエネルギー源であり、特に脳や赤血球の機能維持に不可欠な栄養素です。一方で、過剰摂取は肥満や生活習慣病のリスクを高める可能性があります。つまり、糖質は「悪者」でも「万能薬」でもなく、適切に摂取することが重要なのです。

糖質との上手な付き合い方の基本原則は以下の通りです:

- 量よりも質を重視する: 単に糖質の総量を減らすのではなく、「良い糖質」と「悪い糖質」を区別することが大切です。精製された糖質(白砂糖、白米、白パンなど)よりも、未精製の糖質(玄米、全粒粉パン、豆類など)を中心に選びましょう。これらは食物繊維やビタミン、ミネラルも豊富で、血糖値の急上昇を抑える効果があります。

- 個人差を考慮する: 適切な糖質摂取量は、年齢、性別、体格、活動量、健康状態などによって大きく異なります。一般的なガイドラインを参考にしつつも、自分の体調や生活スタイルに合わせて調整することが重要です。特に性別による違いも考慮する必要があります。J-MICC研究によると、男性は炭水化物摂取が少ない方が、女性は多い方が死亡リスクを高めるという結果が出ています。

- バランスの良い食事を心がける: 糖質だけでなく、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維などをバランスよく摂取することが健康的な食生活の基本です。特に、糖質と一緒にタンパク質や食物繊維を摂ることで、血糖値の上昇を緩やかにすることができます。

- 食べ方を工夫する: 同じ食品でも、食べる順番や組み合わせによって血糖値への影響は変わります。野菜やタンパク質を先に食べ、糖質を後から摂るという食べ方は、血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。

- 加工食品や甘い飲み物を控える: 加工食品や甘い飲み物には「隠れた糖質」が多く含まれていることが多いです。特に液体の糖質(ジュース、スポーツドリンクなど)は満腹感をもたらさないため、過剰摂取につながりやすいので注意が必要です。

- 極端な制限は避ける: 極端な糖質制限は栄養バランスの乱れや社会生活への支障をきたす可能性があります。特に健康上の問題がない場合は、極端な制限よりも、質の良い糖質を適量摂取する方が持続可能です。

- 運動と組み合わせる: 適度な運動は糖質の代謝を促進し、インスリン感受性を高める効果があります。食事管理と運動を組み合わせることで、より効果的に健康を維持することができます。

また、以下のような実践的なヒントも参考にしてみてください:

- 食事記録をつける: 食事内容と糖質摂取量を記録することで、自分の食習慣を客観的に把握することができます。スマートフォンのアプリなどを活用すると便利です。

- 少しずつ変化させる: いきなり食習慣を大きく変えるのは難しいものです。例えば、最初は白米を玄米に一部置き換えるなど、少しずつ変化させていくことが長続きのコツです。

- 「特別な日」を設ける: 毎日厳格に糖質をコントロールするのではなく、週に1日は「特別な日」として好きなものを適量楽しむという方法も、長期的な継続には効果的です。

- 食品表示を活用する: 前述の通り、食品表示を正しく理解することで、より賢い食品選びが可能になります。特に加工食品を購入する際は、栄養成分表示や原材料表示をチェックする習慣をつけましょう。

- 料理を自分で作る: 外食や加工食品に頼るのではなく、できるだけ自分で料理することで、使用する材料や調味料をコントロールしやすくなります。

- 最新の研究知見に注目する: 2025年の最新研究では、腎臓の糖新生を制御する臓器間ネットワークに関する発見や、果糖の摂取タイミングが代謝に与える影響など、糖質代謝に関する新たな知見が報告されています。こうした最新情報にも注目し、自分の食習慣に取り入れられるものは積極的に活用しましょう。

最後に、糖質との付き合い方は一人ひとり異なることを忘れないでください。自分の体調や生活スタイル、好みに合わせて、無理なく続けられる方法を見つけることが最も重要です。

また、糖尿病や肥満などの健康上の問題がある場合は、自己判断で極端な糖質制限を行うのではなく、医師や栄養士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、自分に合った食事プランを立てることが、健康的な生活への第一歩となるでしょう。

糖質制限が特に適している人は、BMIが25以上の「肥満」に分類される方や、血糖値が高めの方、糖尿病やインスリン抵抗性がある人、メタボリックシンドロームのリスクが高い人、内臓脂肪を減らしたい人などです。一方、普通体型ややせ型の方は、極端な糖質制限よりもバランスの良い食事と適度な運動を心がけることが推奨されます。

糖質制限ダイエットで目標を達成した後は、徐々に糖質摂取量を増やしていくことも重要です。急激に元の食生活に戻すのではなく、1週間に10〜20g程度ずつ糖質を増やしながら、体重や体調の変化を観察しましょう。自分に合った糖質摂取量を見つけることで、リバウンドを防ぎながら長期的な健康維持が可能になります。

糖質は敵でも味方でもなく、上手に付き合うべきパートナーです。この記事が、あなたと糖質との健全な関係構築の一助となれば幸いです。