近年、健康や美容、そして体づくりにおいて「糖質制限」は多くの注目を集めています。しかし、ただ単に糖質を減らすだけでは、期待通りの効果が得られないばかりか、かえって健康を損ねてしまう可能性もあります。この糖質制限ダイエットを成功させるためには、もう一つの重要な栄養素であるタンパク質の存在が不可欠です。

糖質制限とタンパク質は、それぞれが強力な効果を持つ一方で、互いに補完し合うことで、より大きな相乗効果を発揮します。本記事では、糖質制限中のタンパク質摂取の重要性、糖質制限効果を最大限に引き出すための糖質制限タンパク質摂取量の目安、そして低糖質高タンパク食材の選び方、糖質制限肉魚を中心とした具体的な高タンパク低糖質レシピ、毎日の糖質制限食事の工夫、糖質制限プロテインや糖質制限間食の賢い活用法まで、詳しく解説していきます。

また、糖質制限注意点やよくある疑問にも触れ、あなたが健康的かつ効果的に理想の体を手に入れるための実践的な情報を提供します。この情報が、あなたの健康的な食生活と体づくりをサポートする一助となれば幸いです。

- 糖質制限とタンパク質がもたらす相乗効果のメカニズム

- 健康的かつ効率的に理想の体を目指すための実践方法

- 低糖質高タンパクな食事の具体的な献立やレシピ

- 糖質制限中の注意点とよくある疑問への対策

糖質制限とタンパク質の相乗効果で理想を叶える

- 糖質制限 ダイエットの基本と効果

- なぜ糖質制限にタンパク質が不可欠なのか

- 糖質制限 タンパク質 摂取量の目安

- 糖質制限中の注意点

糖質制限 ダイエットの基本と効果

糖質制限は、単なる流行のダイエット法として捉えられがちですが、私たちの体のエネルギー代謝に関する科学的なメカニズムに基づいた食事法として知られています。この食事法は、食事から摂取する糖質の量を意図的に減らすことにより、食後の血糖値の急激な上昇を抑え、インスリンというホルモンの分泌を低く保つことを主な目的としています。

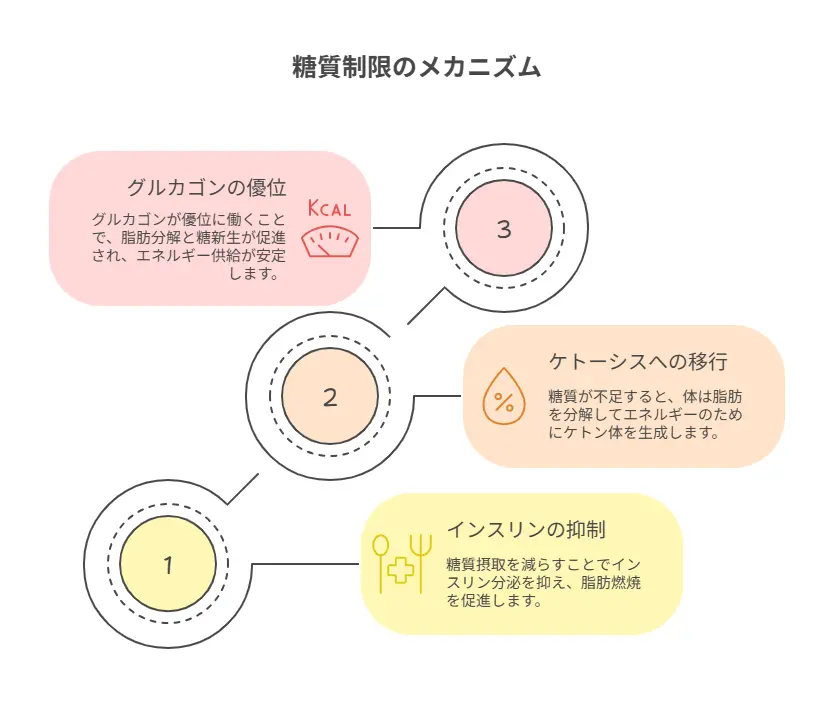

糖質制限のメカニズム

糖質制限が体にもたらす主なメカニズムは、主に次の3点に集約されます。

- インスリンの抑制:糖質を摂取すると、血糖値が上昇し、膵臓からインスリンが分泌されます。インスリンは血糖値を下げる役割を持つ一方で、脂肪の合成を促進し、脂肪の分解を抑制する作用があります。糖質制限によってインスリンの分泌を抑えることで、体は脂肪を燃焼しやすい状態へ移行しやすくなります。

- ケトーシスへの移行:糖質の摂取量が極端に少なくなると、体は主要なエネルギー源であるブドウ糖の不足に直面します。この状態が一定期間続くと、肝臓は脂肪を分解してケトン体を生成し始めます。このケトン体をブドウ糖の代わりにエネルギー源として利用する状態を「ケトーシス」と呼んでおり、特に厳格な糖質制限であるケトジェニックダイエットで目指す状態です。

- グルカゴンの優位:インスリンと拮抗するホルモンであるグルカゴンが優位に働くことで、脂肪の分解や、糖質以外の材料からブドウ糖を生成する「糖新生」が促進されます。これにより、体のエネルギー供給が安定的に行われるようになります。

『低糖質』の定義を理解し、自分に合ったレベルを見つける

「低糖質」という言葉は幅広い解釈が可能ですが、一般的には1食あたりの糖質量を20〜40g以下、あるいは1日あたり70〜130g程度に抑える食事法を『ローカーボダイエット(緩やかな糖質制限)』と呼びます。さらに厳しく、1日あたり20〜50g以下と制限するものを『ケトジェニックダイエット』と呼び、ケトン体を主なエネルギー源とするケトーシス状態を目指します。自身の目標やライフスタイル、健康状態に合わせて、無理なく継続できるレベルの糖質制限を選ぶことが重要です。

糖質にも種類がある!GI値・GL値を意識した賢い選択

糖質と一言で言っても、その種類によって血糖値への影響は大きく異なります。食品に含まれる糖質がどれだけ早く血糖値を上昇させるかを示す指標を「GI値(グリセミックインデックス)」、GI値に加えて糖質の摂取量も考慮した指標を「GL値(グリセミックロード)」と呼びます。精製された砂糖や小麦粉を使ったパン、菓子類などは高GI値・高GL値の糖質であり、血糖値の急激な上昇を引き起こしやすいとされています。一方、食物繊維が豊富な野菜、海藻類、きのこ類、ベリー類などは低GI値・低GL値であり、血糖値の上昇が緩やかです。糖質制限中は、これらの低GI値・低GL値の糖質を賢く選び、高GI値・高GL値の単純糖質を極力避ける意識が大切です。これにより、血糖値の安定をより効果的に図ることができます。

糖質制限のメリット

これらのメカニズムと賢い糖質選択によって、糖質制限には多くのメリットが期待できるとされています。

- 迅速な体重減少:特に初期の体重減少は、体内に貯蔵されていたグリコーゲン(糖質)が減少する際に伴う水分排出による影響が大きいです。その後、体は脂肪をエネルギー源とするケトーシス状態に移行しやすくなり、体脂肪の燃焼が進むことが期待できますが、体脂肪の減少には個人差があり、継続的な取り組みが重要です。結果として体重が急速に減少することがあり、その後も脂肪燃焼が進みやすいとされています。

- 血糖値の安定化と糖尿病改善:食後の血糖値スパイクがなくなるため、糖尿病患者やその予備軍の方々にとって血糖コントロールに非常に有効であるという情報があります。

- 満腹感の持続:タンパク質や脂質の摂取量が増えるため、食後の満腹感が持続しやすく、結果として間食が減る傾向があると言われています。

- 集中力と気分の改善:血糖値の乱高下が抑制されることで、脳へのエネルギー供給が安定し、集中力の向上や気分の安定につながる可能性が指摘されています。

- 脂質プロファイルの改善:HDLコレステロール(いわゆる善玉コレステロール)の増加や中性脂肪の減少が見られることがあると報告されています。ただし、一部の方ではLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が上昇するケースも確認されており、個人の体質や健康状態によっては専門家との相談が推奨されます。

糖質制限は、単なる一時的なダイエットではなく、体のエネルギー代謝を根本から見直す方法と言えるでしょう。その効果を最大限に引き出すためには、メカニズムを理解することが大切です。

なぜ糖質制限にタンパク質が不可欠なのか

糖質制限を成功させ、健康的に目標を達成するためには、タンパク質の存在が不可欠です。糖質制限とタンパク質は、それぞれが強力な効果を持つ一方で、互いに補完し合うことで、単独では得られないより大きな相乗効果を発揮すると言われています。

筋肉量の維持・増加に貢献

糖質制限中にタンパク質を適切に摂取することは、リバウンドしない体作りの上で非常に重要です。糖質制限による体重減少は、脂肪だけでなく筋肉量も減らしてしまうリスクを伴うことがあります。筋肉は私たちの基礎代謝の大部分を占めるため、筋肉量が減ってしまうと基礎代謝が低下し、「痩せにくい体」になったり、リバウンドしやすくなったりする可能性が指摘されています。そのため、タンパク質を十分に摂取することで、筋肉の分解を抑制し、筋肉量を維持、さらには運動と組み合わせることで増加させることにつながるとされています。

特に、糖質制限中に筋力トレーニングを行う場合、タンパク質の摂取は筋肉の修復と合成を促進し、より効率的な筋力アップと体脂肪減少をサポートすると言われています。筋力トレーニングは筋肉量の維持・増加に最も効果的であり、有酸素運動は脂肪燃焼を促進します。運動後の30分〜1時間以内は、筋肉の修復と合成が活発になる『ゴールデンタイム』と呼ばれ、このタイミングでのプロテイン摂取が効率的です。

満腹感の持続と食欲抑制効果

糖質制限を継続する上で、つらい空腹感を乗り越えることは多くの人にとって課題となります。タンパク質は脂質や糖質と比較して消化に時間がかかるため、食後の満腹感を長く持続させる効果が高いとされています。これにより、無意識の過食や間食を減らし、食事量を自然と制限できるようになると考えられています。実際、タンパク質の摂取は、食欲を抑制するホルモンであるGLP-1やコレシストキニンなどの分泌を促すため、空腹感に悩まされにくくなるという研究結果もあるようです。

代謝の向上と脂肪燃焼促進

効率よく脂肪を燃やす体へと導くためにも、タンパク質は重要な役割を果たします。タンパク質を消化・吸収する際に発生する「食事誘発性熱産生(DIT)」は、三大栄養素の中で最も高い(摂取エネルギーの約20〜30%)と言われています。つまり、タンパク質を摂るだけで体が熱を産生し、エネルギーを消費する作用が期待できるのです。これは脂肪燃焼を助け、基礎代謝の維持・向上に貢献すると考えられています。

また、厳格なケトジェニックダイエットにおいては、タンパク質の適切な摂取が、ケトン体生成に必要なアミノ酸を供給しつつ、ブドウ糖をエネルギー源とする糖新生を抑制するバランスの維持に寄与するとされています。

- 筋肉量を守り、基礎代謝を維持・向上させる

- 満腹感を持続させ、空腹感を和らげる

- 食事誘発性熱産生を高め、脂肪燃焼を助ける

これらの理由から、糖質制限とタンパク質はまさに最強のコンビと言えるでしょう。

糖質制限 タンパク質 摂取量の目安

糖質制限中にどれくらいのタンパク質を摂取すれば良いのかは、糖質制限の種類や個人の活動量、体質によって異なります。ここでは一般的な目安と、注意すべき点について解説します。

一般的なタンパク質推奨量

まず、健康な成人の一般的なタンパク質推奨量ですが、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、18歳以上のタンパク質推奨量は男性65g/日、女性50g/日とされています(参照:厚生労働省)。しかし、糖質制限中の方や運動習慣のある方にとっては、この量では不十分である場合が多いと言えるでしょう。

糖質制限の種類別タンパク質摂取量の目安

糖質制限にはいくつかのレベルがあり、それぞれで最適なタンパク質摂取量が異なります。ご自身のライフスタイルや目標に合わせて調整することが大切です。

| 糖質制限の種類 | 1日の糖質摂取量 | タンパク質摂取量の目安(体重1kgあたり) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 緩やかな糖質制限/ローカーボ | 70g〜130g程度 | 1.2g〜1.6g程度 | 緩やかに糖質を抑えつつ、満腹感とエネルギーを確保し、血糖値の安定と体重管理を目指します。例えば、体重60kgの方であれば、72g〜96gが目安となります。 |

| ケトジェニックダイエット | 20g〜50g以下 | 1.0g〜1.5g程度 | 厳格に糖質を制限し、ケトン体を主なエネルギー源とする状態(ケトーシス)を目指します。タンパク質を過剰に摂取すると、体内でアミノ酸からブドウ糖を生成する『糖新生』が促進され、ケトーシス状態が維持しにくくなる可能性があるため、脂質を豊富に摂りつつ、タンパク質は体重1kgあたり1.0g〜1.5g程度を目安にやや抑えめにすることが推奨されます。体重60kgの方であれば、60g〜90gが目安です。 |

タンパク質過剰摂取の注意点(特にケトジェニックダイエットの場合)

厳格なケトジェニックダイエットを目指す場合、タンパク質の過剰摂取は注意が必要であるとされています。なぜならば、体内でアミノ酸からブドウ糖を生成する「糖新生」が促進される可能性があるためです。これにより、体がケトーシス状態に入りにくくなったり、維持しにくくなったりすることがあると言われています。そのため、ケトジェニックダイエットでは、摂取カロリーの比率として、脂質70〜75%、タンパク質20〜25%、糖質5〜10%を目安にするのが一般的です。タンパク質を摂りすぎず、良質な脂質をしっかり摂ることがケトーシス維持の鍵となると考えられています。

高タンパク質食は腎臓で代謝されるため、既存の腎機能障害を持つ方にとっては、腎臓に負担をかける可能性があります。そのため、必ず事前に医師や管理栄養士に相談し、指導に従って実践することが不可欠です。健康な方であれば、一般的な推奨量よりやや多めのタンパク質摂取は問題ないとされることが多いですが、十分な水分摂取を心がけ、体調の変化には注意を払うようにしてください。

糖質制限中の注意点

糖質制限とタンパク質の組み合わせは非常に強力な効果をもたらしますが、その実践にあたってはいくつかの注意点を理解し、適切に対処することが重要です。これにより、健康的に糖質制限を継続し、目標達成へとつなげることができます。

初期症状「ケトフルー」への対策

糖質制限を開始した直後、特に数日から数週間で、多くの人が「ケトフルー」と呼ばれる一過性の体調不良を経験することがあります。これは、体が主要なエネルギー源を糖質から脂肪(ケトン体)に切り替える適応期間中に起こるもので、頭痛、倦怠感、吐き気、集中力低下、便秘、筋肉のけいれんなどの症状が現れることがあります。

これらの症状は、体の水分と電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウム)のバランスが崩れることによって引き起こされることが多いとされています。対策としては、以下の点が挙げられます。

- 十分な水分摂取:1日に2リットル以上の水を意識して飲むようにしてください。糖質制限中の水分補給は、ケトフルーの予防だけでなく、体全体の機能維持、便秘対策、腎臓への負担軽減にも不可欠です。常に意識的に水分を摂ることを目標にしましょう。

- 電解質補給:塩分(天然塩やだしなど)、カリウム(アボカド、ほうれん草、きのこ類など)、マグネシウム(ナッツ類、海藻類など)を多く含む食品を積極的に摂取することが推奨されています。電解質パウダーなどを活用するのも一つの方法です。

- MCTオイルの活用:MCTオイルは素早くケトン体を生成するため、適量を摂取することでエネルギー源の切り替えをスムーズにし、ケトフルーの症状を和らげるのに役立つという情報があります。

栄養不足のリスクと食物繊維の重要性

糖質を多く含む穀物、果物、一部の野菜を制限する糖質制限では、ビタミン、ミネラル、食物繊維が不足する可能性があります。特に食物繊維の不足は、腸内環境の変化や便秘の原因となることが多いため注意が必要です。

このリスクを避けるためには、以下の食材を積極的に取り入れることが大切です。加えて、無糖のヨーグルト、納豆、キムチ、味噌(少量)などの発酵食品を積極的に取り入れることで、腸内環境をさらに良好に保ち、消化吸収や免疫力の向上にも寄与します。また、食事からの摂取が難しい場合に、マルチビタミンやミネラル、オメガ3脂肪酸などのサプリメントが有用な場合があります。ただし、基本は食事から栄養を摂るのが原則であり、サプリメントを使用する際には必ず事前に医師や管理栄養士にご相談ください。

- 糖質オフの野菜:葉物野菜(ほうれん草、小松菜、レタスなど)、きのこ類(しめじ、舞茸、えのきなど)、海藻類(わかめ、昆布、のりなど)、ブロッコリー、カリフラワーなど。

- 良質な脂質源:アボカド、ナッツ類(アーモンド、クルミなど)、種子類(チアシード、ヘンプシードなど)は、食物繊維だけでなく、良質な脂質やミネラルも豊富に含んでいます。

前述の通り、十分な水分摂取も便秘対策には不可欠であることを忘れないようにしましょう。

糖質制限中は、食事の質に一層こだわる必要があります。特定の食品を制限するからこそ、他の食品で不足する栄養素を補う意識が大切です。

「隠れ糖質」への警戒と食品選びの工夫

糖質制限を実践する上で、特に注意したいのが「隠れ糖質」です。一見すると糖質が少ないように見える食品や調味料にも、意外と多くの糖質が含まれていることがあります。成分表示をしっかりと確認する習慣をつけることが重要ですいです。

- 加工食品:ハム、ソーセージ、練り物、レトルト食品、缶詰などには、風味付けや保存性を高めるために砂糖や糖質が添加されている場合があります。

- 調味料:醤油、味噌、みりん、ケチャップ、ソース、ドレッシングなどにも糖質が多く含まれています。糖質オフの製品を選ぶか、使用量を控えめにする、自分で手作りするなどの工夫をすると良いでしょう。

- 市販のスープやインスタント食品:手軽ではありますが、糖質や添加物が多く含まれている傾向があるため、注意が必要です。

- 一部の野菜:根菜類(ジャガイモ、サツマイモ、レンコンなど)やトウモロコシは糖質が多いので、摂取量には気を配るようにしてください。

長期的な安全性と専門家への相談

長期間にわたる厳格な糖質制限の全ての人に対する安全性については、まだ研究途上の部分もあるとされています。特に糖尿病、腎臓病、心臓病などの持病がある場合は、必ず事前に医師や管理栄養士に相談し、指導に従って実践することが不可欠です。健康な方であっても、体調の変化には敏感になり、異変を感じた場合は専門家に相談するようにしてください。

社会生活への影響も考慮する必要があります。外食や会食での選択肢が限られたり、家族との食事が難しくなったりすることもあります。無理なく継続するためには、柔軟性を持つことや、周囲の理解を得ることも大切です。

精神面・生活習慣のバランスを保ち、ストレスなく継続する

糖質制限を成功させるためには、食事内容だけでなく、精神的な側面や生活習慣のバランスも非常に重要です。無理な制限はストレスとなり、かえって食欲の増進やホルモンバランスの乱れを引き起こし、ダイエットの妨げになる可能性があります。ストレスを管理し、心身ともに健康な状態を保つことが大切です。また、十分な睡眠は、食欲をコントロールするホルモン(レプチン、グレリン)のバランスを整え、筋肉の修復と成長を促進するため、ダイエットには不可欠です。完璧を目指しすぎず、時には柔軟性を持つことも長期的な継続には有効です。例えば、週に一度のチートミール(制限を緩和する食事)を検討することで、精神的な負担を軽減し、モチベーションを維持しやすくなる場合もあります。自身の心と体の声に耳を傾け、無理なく楽しく続けられる方法を見つけることが、糖質制限をライフスタイルとして定着させる鍵となります。

糖質制限 タンパク質を効果的に取り入れる方法

- 低糖質 高タンパク 食材選びのコツ

- 糖質制限 肉 魚を活用した献立

- 糖質制限 プロテインを賢く使う

- 高タンパク 低糖質 レシピで美味しく

- 糖質制限中の間食アイデア

- 糖質制限 食事、毎日の工夫

- 糖質制限とタンパク質で健康的な未来を

低糖質 高タンパク 食材選びのコツ

糖質制限と高タンパク質食を効果的に実践するためには、適切な食材選びが非常に重要です。ここでは、積極的に取り入れたい低糖質かつ高タンパク質な食材を具体的に紹介し、その選び方のコツを解説します。

肉類:種類と選び方

肉類は、私たちの体にとって重要な動物性タンパク質の優れた供給源です。選び方のポイントは、なるべく脂質の少ない赤身の部位を選ぶこと、そして多様な種類の肉をバランス良く摂ることです。

- 鶏肉:むね肉やささみは特に低脂質で高タンパクです。皮を除けばさらに脂質を抑えられます。もも肉や手羽先も、糖質制限中には良いタンパク源となります。

- 牛肉:赤身肉(ヒレ、もも、ランプなど)は良質なタンパク質に加え、鉄分も豊富に含まれています。バラ肉やロース肉も、適量を摂取すれば良質な脂質源となります。

- 豚肉:赤身肉(ヒレ、ももなど)はタンパク質が豊富で、ビタミンB群、特にビタミンB1が多く含まれており、糖質代謝を助ける働きも期待できます。

- ラム肉:L-カルニチンが豊富に含まれており、脂質代謝を助ける作用があると言われています。独特の風味があり、飽きずに続けたい時に選択肢の一つとなるでしょう。

魚介類:積極的に取り入れたい食材

魚介類は、高タンパク質であることに加え、良質な脂質であるオメガ3脂肪酸(EPA、DHA)が豊富に含まれている点が大きな魅力です。心血管系の健康維持にも役立つとされています。

- 青魚:サケ、サバ、イワシ、マグロ(特に赤身)、カツオなどは、タンパク質とオメガ3脂肪酸を豊富に含みます。

- その他の魚介類:エビ、イカ、タコ、貝類(アサリ、ホタテ、カキなど)は、低脂質で高タンパク質なため、積極的に献立に取り入れることをおすすめします。

卵・大豆製品・乳製品:手軽で優秀なタンパク源

これらの食材は、手軽に摂取でき、日々の食生活に取り入れやすい優秀なタンパク源です。

- 卵:鶏卵は、必須アミノ酸がバランス良く含まれることから「完全栄養食」とも呼ばれています。1個で約6gのタンパク質を摂取でき、調理法も豊富です。

- 大豆製品:豆腐、納豆、無調整豆乳、厚揚げ、油揚げなどは、植物性タンパク質の優れた供給源です。食物繊維も豊富で、腸内環境の改善にも寄与すると考えられています。

- 乳製品:チーズ(モッツァレラ、チェダー、カッテージ、パルミジャーノなど)や無糖のギリシャヨーグルトは、カルシウムも豊富で、特にギリシャヨーグルトは通常のヨーグルトよりもタンパク質含有量が多いのが特徴です。

ナッツ・種子・アボカド:良質な脂質と栄養素

これらの食材は、タンパク質だけでなく、良質な脂質、食物繊維、ビタミン、ミネラルをバランス良く含んでいます。

- ナッツ類:アーモンド、クルミ、マカダミア、ピーカンなど。ただし、カロリーが高いので、摂取量には注意が必要です。手のひら一杯程度を目安にすると良いでしょう。

- 種子類:チアシード、ヘンプシード、フラックスシードなどは、オメガ3脂肪酸や食物繊維も豊富です。

- アボカド:良質な不飽和脂肪酸、食物繊維、カリウム、ビタミンEなどが豊富に含まれており、糖質制限中の栄養補給に大変適しています。

タンパク質の質を示す指標の一つに「アミノ酸スコア」があります。これは、食品中に含まれる必須アミノ酸がどれだけバランス良く含まれているかを示す数値です。動物性タンパク質(肉、魚、卵、乳製品)は一般的にアミノ酸スコアが高い傾向にありますが、植物性タンパク質でも複数の食材を組み合わせることで、不足するアミノ酸を補完し、アミノ酸スコアを高めることができます。

糖質制限中、肉と魚を活用した献立

糖質制限と高タンパク質を両立させるためには、肉や魚をメインとした献立を工夫することが鍵となります。ここでは、具体的な食事例を挙げながら、毎日の献立を考えるヒントを紹介します。

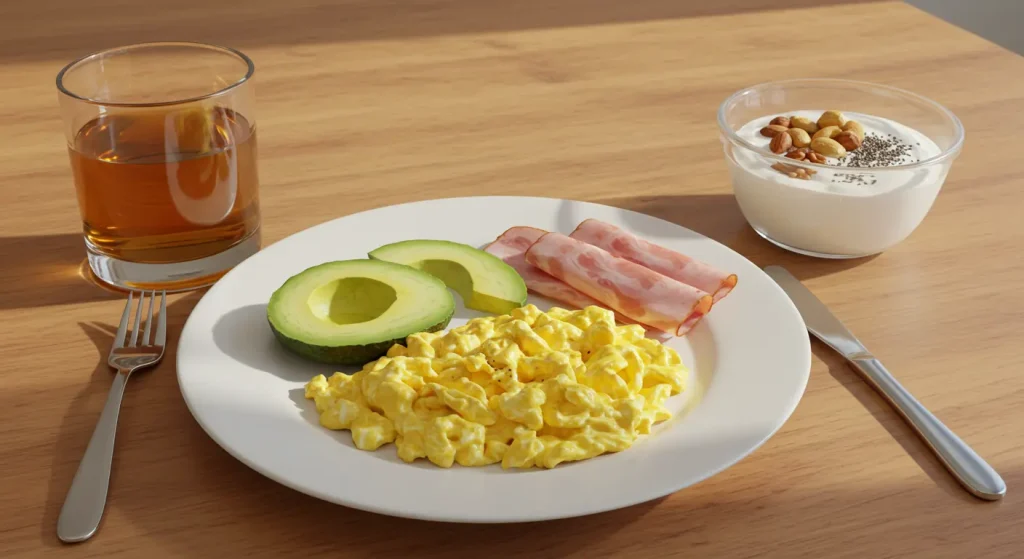

朝食:タンパク質で一日をスタート

朝食にしっかりとタンパク質を摂ることは、一日の筋肉合成を活性化させるだけでなく、午前中の満腹感を持続させ、仕事や活動への集中力を高めることにもつながります。以下のような献立を参考にしてください。

- スクランブルエッグとアボカドのプレート:卵2〜3個でスクランブルエッグを作り、半分に切ったアボカドを添えます。塩胡椒でシンプルに味付けをするだけでも美味しくいただけますし、糖質オフのベーコンやハムを加えることで、さらに満足度を高めることも可能です。アボカドは良質な脂質と食物繊維が豊富で、栄養バランスも優れています。

- ギリシャヨーグルト(無糖)とナッツ、チアシード:無糖のギリシャヨーグルトは通常のヨーグルトよりもタンパク質が豊富です。これに無塩・素焼きのナッツ類やチアシードをトッピングすることで、タンパク質、食物繊維、良質な脂質を手軽に摂取できます。

昼食:手軽に高タンパク質を摂取

忙しい昼食でも、手軽に高タンパク質の食事を摂る工夫はできます。作り置きやテイクアウトの選択肢も考慮しましょう。

- 鶏むね肉とブロッコリーのレンチン料理:鶏むね肉150gを一口大に切り、ブロッコリー100gとともに耐熱皿に入れます。酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、塩胡椒で味付けをしてラップをかけ、電子レンジで5〜6分加熱するだけで完成です。低脂質で高タンパク質であり、ブロッコリーからは食物繊維とビタミンCを補給できます。

- サバ缶とチーズのオーブン焼き:サバの水煮缶1缶(水気を切る)と、しめじ1/2株、ピーマン1個を耐熱皿に入れます。マヨネーズ大さじ2、醤油小さじ1、おろしニンニク少々で混ぜ合わせ、上からピザ用チーズを乗せてオーブントースターで焼き色がつくまで焼けば、簡単で美味しい一品になります。サバにはオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、チーズからはカルシウムも摂取できます。

夕食:メインディッシュで栄養を確保

一日の終わりには、しっかりとしたメインディッシュで栄養を確保し、翌日に向けて体をリチャージしましょう。

- 豚肉とキノコの味噌炒め(糖質オフ味噌使用):豚バラ肉やロース肉200gを一口大に切り、シメジ、エノキ、舞茸などお好みのキノコをたっぷりと用意します。フライパンで豚肉を炒め、色が変わったらキノコを加えて炒めます。糖質オフの味噌大さじ1.5、酒大さじ1、ラカントSなどの甘味料小さじ1で味付けをすれば、ご飯がなくても満足感のある一品になります。豚肉はビタミンB群が豊富で、キノコからは食物繊維もたっぷり摂れます。

- 鮭のハーブ焼きとたっぷり葉物野菜サラダ:生鮭の切り身2切れに、塩胡椒とハーブ(ディル、タイムなど)を振ってオリーブオイルで焼きます。これにレタス、ベビーリーフ、ほうれん草などの葉物野菜に、アボカドやキュウリなどを加えたサラダを添えましょう。ドレッシングはオリーブオイルと酢、塩胡椒で手作りすると、余分な糖質を抑えられます。鮭からは良質なタンパク質とオメガ3脂肪酸を、野菜からはビタミン、ミネラル、食物繊維を補給できます。

これらのレシピはあくまで一例です。ご自身の好みや冷蔵庫にある食材に合わせて、自由にアレンジしてみてください。糖質オフでも美味しく、満足感のある食事が楽しめることに気づくはずです。

糖質制限 プロテインを賢く使う

食事だけで必要なタンパク質量を摂取するのが難しい場合や、特定のタイミングで効率的にタンパク質を補給したい場合、プロテインは非常に有効な補助食品となります。しかし、その選び方や活用方法にはいくつかのポイントがあります。

プロテインの選び方

糖質制限中にプロテインを選ぶ際は、以下の点に注目することが重要です。

- 糖質ゼロまたは低糖質:最も重要な点は、糖質含有量です。フレーバー付きのプロテインの中には、意外と多くの糖質や人工甘味料が含まれているものもありますので、成分表示を必ず確認してください。無糖や、ステビアなどの天然甘味料を使用した製品を選ぶと良いでしょう。

- 種類:

- ホエイプロテイン:牛乳由来で吸収が速く、特に運動後の筋肉の修復・成長促進に適しているとされています。

- カゼインプロテイン:同じく牛乳由来ですが、吸収が緩やかで、長時間にわたってアミノ酸を供給するため、就寝前や間食に適していると言われています。

- ソイプロテイン:大豆由来の植物性タンパク質で、大豆イソフラボンも摂取できます。動物性食品を控えている方や、アレルギーを持つ方にも適しています。

プロテインの賢い摂取タイミングと活用術

プロテインは、摂取するタイミングによってその効果を最大化できるとされています。

- 朝食時:手軽にタンパク質を補給し、「モーニングトリガー」と呼ばれる一日の筋肉合成を活性化させる効果を狙います。朝食の時間が取れない忙しい日にも便利です。

- 運動後:筋肉の修復・成長を促進するため、運動後30分〜1時間以内が、特に筋肉の合成が活発になる『ゴールデンタイム』とされています。このタイミングでホエイプロテインなどを摂取することで、効率的な体づくりをサポートできます。

- 間食として:空腹感を抑え、次の食事までのつなぎとして活用することで、無駄な間食を防ぎ、総摂取カロリーの管理にも役立ちます。糖質オフのプロテインバーも選択肢の一つです。

- 就寝前:カゼインプロテインなど、吸収が緩やかなタイプのプロテインを就寝前に摂取することで、睡眠中の筋肉分解抑制に役立つ可能性があると言われています。

活用方法としては、水や無調整豆乳で割るだけでなく、無糖ヨーグルトに混ぜたり、糖質オフのスムージーに加えたりするのもおすすめです。自分に合った方法で、飽きずに継続できる工夫をしてみてください。

ケトジェニックダイエットを実践している方であれば、プロテインにMCTオイルを少量加えるのもおすすめです。MCTオイルは素早くケトン体へと変換され、即効性のエネルギー源となるため、運動前後のエネルギー補給や、ケトーシス状態の維持をサポートする効果が期待できるとされています。

高タンパク 低糖質 レシピで美味しく

糖質制限を継続するためには、食事を美味しく楽しむことが不可欠です。高タンパク質かつ低糖質な食材を組み合わせることで、満足感のある美味しいレシピを多数生み出すことができます。ここでは、具体的なレシピ例をさらに詳しく紹介し、毎日の食卓を豊かにするヒントを提供します。

朝食:手軽に栄養満点メニュー

一日の始まりに、手軽ながらも栄養満点な朝食を摂ることで、活動的な一日をサポートできます。

- 彩り豊かなオムレツと葉物野菜のソテー:卵3個に、細かく刻んだピーマン、玉ねぎ(少量)、マッシュルームなどを混ぜてオムレツを作ります。糖質の少ない葉物野菜(ほうれん草や小松菜)をオリーブオイルで軽くソテーし、添えてください。オムレツにはチーズを加えることで、さらにタンパク質とカルシウムを補給できます。味付けは塩胡椒を基本に、ハーブや少量の糖質オフ醤油を使うと風味が増します。

- プロテインパンケーキ(糖質オフ):おからパウダーやアーモンドプードル、卵、牛乳または無調整豆乳、無糖プロテインパウダーを混ぜて生地を作り、フライパンで焼けば、糖質を抑えたパンケーキが完成します。トッピングには、無糖の生クリームやベリー類(少量)、ナッツ類がおすすめです。

昼食:満足感のあるボリュームメニュー

午後の活動に備え、満足感のあるボリュームランチでエネルギーをチャージしましょう。

- 鶏もも肉のグリル with カリフラワーライス:鶏もも肉200gを皮つきのままグリルで香ばしく焼き上げます。皮に含まれる脂質も糖質制限中には有効なエネルギー源となります。付け合わせには、茹でたカリフラワーをフードプロセッサーで細かく刻んだ「カリフラワーライス」を添え、たっぷりのバターやMCTオイルと混ぜて風味をアップさせます。これにより、ご飯のような満足感を得ながら糖質を大幅にカットできます。

- エビとマッシュルームのアヒージョ:オリーブオイルにニンニクのスライスを入れ、エビとマッシュルームを加えて煮込みます。塩胡椒で味を調え、仕上げにパセリを散らせば、ワインにも合うおしゃれな一品になります。エビは低脂質高タンパクで、オリーブオイルは良質な脂質源です。糖質オフのバゲット(市販品や手作り)があれば、オイルを吸わせて美味しくいただけます。

夕食:家族で楽しめるメインディッシュ

家族と一緒に食卓を囲む夕食は、工夫次第で糖質制限中でも十分に楽しめます。

- 豚バラ大根(糖質オフ):通常は砂糖やみりんを多く使う豚バラ大根も、甘味料をラカントSなどに置き換え、だしと醤油、酒で煮込むことで糖質を抑えることができます。大根は糖質が比較的少ない根菜であり、豚バラ肉からは良質な脂質とタンパク質、ビタミンB群を摂取できます。味が染み込んだ大根と豚肉の組み合わせは、ご飯がなくても満足感が非常に高いです。

- タラのきのこあんかけ:塩胡椒をしたタラをフライパンで焼き、別のフライパンできのこ類(しめじ、えのき、舞茸など)を炒め、だし、糖質オフ醤油、酒、甘味料少々で味を調え、片栗粉(少量)でとろみをつけたあんを作ります。焼いたタラの上にあんをかければ完成です。タラは低脂質で消化も良く、きのこは食物繊維が豊富で、ヘルシーながらも満足感のある和風メニューとなります。

市販されている焼き肉のたれや煮物のたれ、ソースなどには、想像以上に多くの糖質が含まれている場合があります。成分表示を必ず確認するか、自分で糖質オフの調味料を使って手作りすることで、無用な糖質摂取を避けることができます。例えば、糖質オフの醤油や甘味料(ラカントS、エリスリトールなど)を活用し、だしをベースに味を調えるのがおすすめです。

糖質制限中の間食アイデア

糖質制限中、小腹が空いた時の間食は、ダイエットの成否を左右する重要な要素です。賢く選べば、空腹感を満たしつつ、必要な栄養素を補給し、次の食事での過食を防ぐことができます。

高タンパク&低糖質なおすすめ間食リスト

以下に、糖質制限中に特におすすめしたい間食のアイデアを挙げます。

- ゆで卵:最も手軽で、アミノ酸バランスの優れた「完全栄養食」です。コンビニエンスストアでも手軽に購入でき、持ち運びにも便利です。

- チーズ:固形チーズやスライスチーズ、ベビーチーズなどは、タンパク質とカルシウムを補給できる優れた間食です。種類も豊富なので、飽きずに続けやすいでしょう。

- ナッツ類:アーモンド、クルミ、マカダミアナッツなど、無塩・素焼きのものを選びましょう。良質な脂質、タンパク質、食物繊維、ミネラルが豊富ですが、カロリーが高いので、手のひら一杯程度の適量を守ることが大切です。

- ビーフジャーキー:塩分に注意しながら、高タンパク質の良い間食になります。コンビニエンスストアでも手に入りやすいです。

- 糖質オフのプロテインバー・ゼリー:市販品を利用する際は、必ず成分表示をチェックし、糖質が極力含まれていないものを選びましょう。人工甘味料の種類なども確認すると良いでしょう。

- 無糖ヨーグルト(ギリシャヨーグルト):タンパク質が豊富で、プレーンであれば糖質もほとんど含まれていません。甘みが欲しい場合は、少量の天然甘味料(ラカントSなど)を加えるか、少量のベリー類を添えてください。

- アボカド:良質な脂質と食物繊維が豊富で、満腹感が持続しやすいです。塩胡椒でシンプルにいただくか、ツナやエビと混ぜてディップにするのも良いでしょう。

飲み物の選択も重要

間食だけでなく、普段飲む飲み物も糖質制限中は意識したいところです。

- 水、炭酸水:最も基本となる飲み物です。フレーバー付きの炭酸水も、糖質ゼロであれば問題ありません。

- コーヒー、紅茶、緑茶:砂糖やミルクなしで飲みましょう。糖質オフの甘味料を少量使うのは許容範囲とされることが多いです。

- 無調整豆乳:牛乳と比較して糖質が少なく、植物性タンパク質も摂取できます。

- アーモンドミルク(無糖):低カロリーで糖質も非常に少ないため、コーヒーや紅茶に加える代替品としても人気があります。

間食は、空腹を我慢しすぎることで、かえって次の食事で食べ過ぎてしまうのを防ぐ役割も持っています。賢い選択で、ストレスなく糖質制限を続けていきましょう。

糖質制限 食事、毎日の工夫

糖質制限を日常生活に無理なく組み込み、継続するためには、毎日の食事に対する意識と工夫が非常に大切です。食事の準備から外食まで、様々な場面で実践できるヒントを紹介します。

計画的な食事準備で成功へ

計画を立てることは、糖質制限を成功させる上で最も重要なステップの一つです。

- 献立の事前計画:一週間の献立を事前に考えることで、必要な食材をリストアップし、効率的に買い物をすることができます。これにより、冷蔵庫に常に低糖質・高タンパクな食材がある状態を保ち、急な空腹時でも糖質の高い食品に手を出してしまうことを防げます。

- 作り置きの活用:週末などにまとめて調理しておくと、平日の忙しい時でも手軽に糖質オフの食事を摂ることができます。鶏むね肉の茹でたもの、ゆで卵、きのこソテーなどは、様々な料理に応用できるためおすすめです。

外食・会食での賢い選択

社会生活を送る上で、外食や会食を完全に避けることは難しいものです。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、糖質制限中でも賢く食事を楽しむことができます。

- メニュー選び:肉や魚をメインとした料理を選び、ご飯やパン、麺類などの主食は控えめにしましょう。サラダや蒸し野菜、豆腐料理なども良い選択肢です。例えば、焼き鳥なら塩味、ステーキならソースなしで、といった工夫ができます。

- ドレッシングやソースに注意:多くのドレッシングやソースには糖質が含まれているため、シンプルな塩胡椒やレモン、オリーブオイルでの味付けを選ぶか、別添えにしてもらうのがおすすめです。

- アルコールの選択:蒸留酒(焼酎、ウイスキー、ウォッカ、ジンなど)は糖質がほぼ含まれていません。辛口ワインや糖質オフビールも選択肢になりますが、飲みすぎには注意が必要です。アルコール自体が肝臓に負担をかけ、ケトーシスを一時的に中断させる可能性も指摘されています。

調味料と飲み物の見直し

前述の通り、「隠れ糖質」の温床となりやすいのが調味料です。

- 糖質オフの調味料を活用:醤油、味噌、みりん、ケチャップなど、糖質オフの製品が多数販売されています。これらを活用したり、自分でハーブやスパイスを使って風味付けを工夫したりすることで、食事のバリエーションを広げることができます。

- 飲み物を見直す:普段何気なく飲んでいる清涼飲料水や甘いコーヒー・紅茶は、多くの糖質を含んでいます。水やお茶、無糖の炭酸水、無調整豆乳などに切り替えることで、大きな糖質カットにつながります。

毎日の食事内容を記録する習慣をつけることも、糖質制限を継続する上で非常に有効です。食べたものを記録することで、無意識の糖質摂取に気づきやすくなったり、タンパク質摂取量が足りているかを確認できたりします。最近では、スマートフォンアプリなどで手軽に記録できるツールも増えています。

糖質制限とタンパク質で健康的な未来を

糖質制限とタンパク質を組み合わせた食事法は、単なるダイエットにとどまらず、私たちの健康的な未来を築くための強力なツールとなり得ます。

長期的な健康効果と生活の質の向上

この食事法を継続することで、体重減少や体脂肪の燃焼だけでなく、血糖値の安定、集中力の向上、慢性的な疲労感の軽減、そして将来的な生活習慣病のリスク低減といった、多岐にわたる健康効果が期待できるとされています。体調が整い、エネルギーレベルが安定することで、仕事やプライベートにおいても高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。

また、食事に気を配り、自分の体と向き合うことは、自己肯定感を高め、人生の満足度を向上させることにもつながります。健康的で引き締まった体は、自信を与え、積極的な行動を促す原動力となります。

持続可能なライフスタイルとして

糖質制限と高タンパク質食は、一時的な「我慢」の食事法ではなく、美味しく、満足感を得ながら継続できる「持続可能なライフスタイル」として確立することが可能です。本記事で紹介した食材選びのコツ、具体的なレシピ、プロテインの活用法、そして日々の工夫を取り入れることで、無理なく楽しく、健康的で充実した食生活を築き上げていけるはずです。

ただし、前述の通り、個人の体質や健康状態はそれぞれ異なります。特に持病をお持ちの方や、体調に不安がある場合は、必ず医師や管理栄養士などの専門家に相談し、ご自身の体にとって最適な方法を選択することが最も重要です。専門家のアドバイスを受けながら、安全かつ効果的に取り組むようにしましょう。

正しい知識と実践は、健康的で充実した毎日を送るための確かな一歩となります。今日からあなたも、糖質制限とタンパク質の相乗効果を最大限に活かし、理想の体と健康的な未来を手にしてください。

まとめ

本記事で解説した「糖質制限 タンパク質」に関する要点を以下にまとめます。

- 糖質制限は血糖値とインスリンの安定化を図る食事法である

- 糖質制限にはケトジェニック、ローカーボなど厳格さに種類がある

- 「低糖質」の定義を理解し、自身の目標に合ったレベルを選ぶことが重要

- GI値・GL値を意識した糖質選択で、血糖値の安定をより効果的に図れる

- タンパク質は筋肉、酵素、ホルモンなど体の構成と機能に不可欠である

- 糖質制限中、タンパク質は筋肉維持、満腹感、代謝向上に重要である

- 緩やかな糖質制限では体重1kgあたり1.2~1.6g、ケトジェニックでは1.0~1.5gのタンパク質摂取が目安となる

- タンパク質の過剰摂取は糖新生を促進しケトーシスを阻害する可能性がある

- 腎機能障害がある場合は医師や管理栄養士への相談が必須である

- 糖質制限開始時に起こるケトフルーは水分と電解質補給で対策できる。水分摂取は体全体の機能維持、便秘対策、腎臓への負担軽減にも不可欠である。

- 食物繊維不足による便秘は糖質の少ない野菜や海藻、ナッツ、さらに発酵食品で補う

- 必要に応じてマルチビタミンやオメガ3脂肪酸などのサプリメントも専門家相談の上で検討する

- ハム、ソーセージ、調味料など「隠れ糖質」に注意が必要である

- 鶏肉、魚、卵、大豆製品、チーズは低糖質高タンパク質食品の代表である

- 朝食にタンパク質を摂ると一日を通して満腹感が持続しやすい

- 運動と組み合わせることで筋肉量の維持・増加がより効率的になる。特に筋力トレーニングと運動後のプロテイン摂取が推奨される。

- プロテインは食事で不足する場合の便利な補助食品となる

- 運動後や就寝前などタイミングに応じたプロテイン活用が効果的である

- ゆで卵、チーズ、ナッツなどは糖質制限中の賢い間食である

- 計画的な食事準備や作り置き、外食時のメニュー選びも成功の鍵である

- ストレス管理、十分な睡眠、柔軟性を持つことも糖質制限を継続する上で不可欠である