糖質と糖分の違いを正しく理解しよう

「糖質オフ」「糖類ゼロ」「糖分控えめ」…スーパーやコンビニの商品棚を見渡すと、こうした表示がたくさん目に入りますよね。でも、「糖質」と「糖分」って実際どう違うのでしょうか?

実は、この違いを正確に理解している方は意外と少ないんです!ダイエットや健康管理に興味がある方なら、ぜひ知っておきたい基礎知識です。

この記事では、栄養学の観点から「糖質と糖分の違い」について徹底解説します。食品表示の見方から健康への影響まで、専門家の知見も交えながら分かりやすくお伝えしていきますね!

糖分とは何か?基本的な定義

まずは「糖分」について基本から押さえていきましょう。糖分とは、一般的に「甘い食べ物や、糖質・糖類を総称して指す広い意味を持つ言葉」です。

ただ、これは日常会話で使われる言葉であって、実は栄養学的には厳密な定義がないんです!「糖分が多い」「糖分を控える」といった表現でよく使われますが、科学的・栄養学的に明確に定められた用語ではありません。

糖分という言葉は、甘い食品全般や、糖質・糖類を総称して指す広い意味を持っています。砂糖や蜂蜜などの甘味料から、お菓子、果物、甘い飲料などに含まれる甘味成分全般を「糖分」と表現することが多いですね。

「糖分」は日常的な言葉で、甘みを持つ成分や甘い食品を指す一般的な表現です。栄養学的な専門用語ではありません。

このように、糖分は私たちの日常会話でよく使われる言葉ですが、実は科学的な厳密さを持った用語ではないのです。一方で「糖質」はどうでしょうか?次に糖質の定義を見ていきましょう。

糖質と糖類の違いを科学的に解説

「糖質」は栄養学的に明確に定義された用語です。糖質は炭水化物から食物繊維を除いたものと定義されています。日本人の食事摂取基準2020年版では、「ヒトの消化酵素で消化できる易消化性炭水化物」を糖質としています。

つまり、私たちの体内で消化・吸収されてエネルギーになる炭水化物の部分が「糖質」なのです。一方、「糖類」は糖質の一部で、単糖類または二糖類であって、糖アルコールでないものと定義されています。

ここで炭水化物の分類を整理してみましょう:

- 炭水化物:糖質と食物繊維の総称

- 糖質:炭水化物から食物繊維を除いたもの

- 糖類:糖質の中の単糖類と二糖類(ブドウ糖、果糖、砂糖など)

言ってしまえば、「炭水化物→糖質→糖類」の順に細かくカテゴライズされていくイメージです。そして「糖分」は、これらを総称して日常的に使われる言葉と考えるとわかりやすいでしょう。

糖質をさらに詳しく分類すると、以下のようになります:

| 分類 | 例 | 特徴 |

| 単糖類 | グルコース(ブドウ糖) フルクトース(果糖) ガラクトース | これ以上分解できない最小単位の糖 |

| 二糖類 | スクロース(砂糖) ラクトース(乳糖) マルトース(麦芽糖) | 2つの単糖が結合したもの |

| 多糖類 | デンプン グリコーゲン | 多数の単糖が結合したもの |

| 糖アルコール | キシリトール エリスリトール | 体内で消化吸収されにくい特性を持つ |

このように、糖質は科学的に明確に分類されています。一方で糖分は、これらを総称して日常的に使われる言葉なのです。

実際、糖質は結合様式によってその特徴(味質など)が異なります。例えば、α1,6結合した二糖は一般的な水飴として流通しているマルトースに分類され、α1,6結合した二糖はお腹に良いとイメージされるイソマルトースに分類されます。

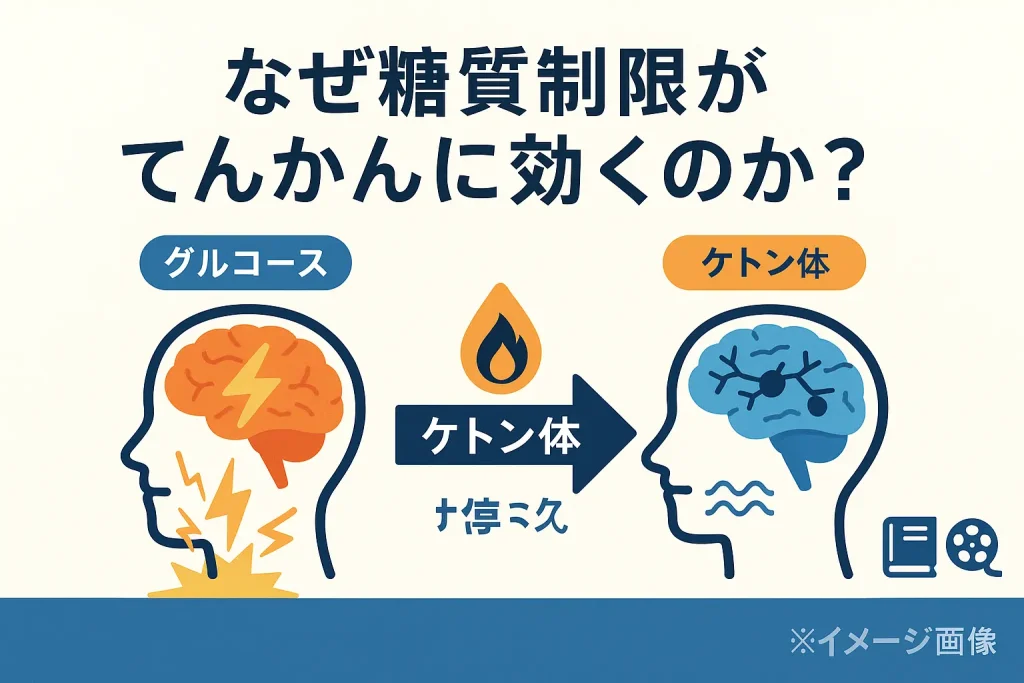

また、糖質は私たちの体にとって最も重要なエネルギー源の一つです。特に脳はブドウ糖を唯一のエネルギー源としており、脳や神経のエネルギー源であるブドウ糖が不足すると、思考力が低下したり意識障害を起こしたりする恐れもあります。そのため、適切な糖質摂取は脳機能の維持に不可欠なのです。

食品表示における糖質と糖類の表記

スーパーで食品を購入する際、栄養成分表示を見たことがあると思います。この表示の中で、糖質と糖類はどのように記載されているのでしょうか?

日本の食品表示基準では、栄養成分表示において以下のように定められています:

- 糖質の表示:糖質=100-(たんぱく質+脂質+食物繊維+灰分+水分)という計算式で求めます。

- 糖類の表示:食品表示基準において「単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないもの」と定義されています。

そして、栄養成分表示では、糖類は糖質より1字下げて表示することになっています。具体的には以下のような形式です:

| 炭水化物 | 〇〇g |

| 糖質 | 〇〇g |

| 糖類 | 〇〇g |

| 食物繊維 | 〇〇g |

この表示方法によって、消費者は食品に含まれる炭水化物の内訳(糖質、糖類、食物繊維)を把握することができます。

一方で「糖分」という表記は、食品表示基準上の正式な栄養成分表示項目ではありません。これは先ほど説明した通り、「糖分」が栄養学的に厳密に定義された用語ではないためです。

ただし、「糖質オフ」「糖類ゼロ」などの表示には、それぞれ基準があります:

- 含まない旨(無糖、ゼロなど):糖類が100gあたり0.5g未満の場合に表示可能

- 低い旨(控えめなど):糖類に関する基準値あり

- 低減された旨(○○%オフなど):糖類に関する基準値および低減割合に関する基準あり

- 添加していない旨(不使用など):糖類に代わる原材料または添加物を使用していないことなどの条件あり

注意すべきは、「糖類ゼロ」と表示されていても糖質は含まれている可能性があることです。糖類ゼロの食品を選んでも糖質は含まれているため、血糖値が上がってしまうことがあります。この点は特に糖尿病患者さんなど、血糖値の管理が必要な方にとって重要な情報です。

このように、食品表示を正しく理解することで、自分の健康目標に合った食品選びができるようになります。

糖質ゼロと糖類ゼロどちらが良い?

「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」の商品、どちらを選ぶべきなのでしょうか?これは、あなたの健康目標によって異なります。

まず、両者の違いを明確にしておきましょう:

- 糖質ゼロ:炭水化物から食物繊維を除いた部分がほぼ含まれていない状態

- 糖類ゼロ:単糖類・二糖類がほぼ含まれていない状態(ただし、多糖類は含まれている可能性あり)

つまり、「糖類ゼロ」と表示されていても、多糖類(デンプンなど)が含まれていれば、「糖質ゼロ」ではないのです。

どちらが良いかは、あなたの目的によって変わります:

| 目的 | おすすめ | 理由 |

| 血糖値の急上昇を避けたい | 糖質ゼロ | 糖質全体が少ないため、血糖値の上昇が抑えられる |

| 虫歯予防 | 糖類ゼロ | 虫歯の原因となる単糖・二糖が少ない |

| 厳格な糖質制限ダイエット | 糖質ゼロ | ケトーシス状態を維持しやすい |

| カロリーコントロール | どちらも確認 | 糖質・糖類以外の成分もカロリーに影響する |

例えば、糖尿病の方や血糖値が気になる方は「糖質ゼロ」の商品を選ぶ方が良いでしょう。一方、虫歯予防が主な目的なら「糖類ゼロ」の商品でも十分かもしれません。

ただし、注意点もあります。「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」と表示されていても、実際には微量に含まれている場合があります。食品表示基準では、100gあたり0.5g未満であれば「ゼロ」と表示できるからです。

また、糖質や糖類が少ない代わりに、人工甘味料や糖アルコールが使用されていることが多いです。これらは人によっては消化不良や下痢などの症状を引き起こす可能性があります。

「ゼロ」表示の商品を選ぶ際は、単に「ゼロ」だからと安心せず、全体の栄養バランスや原材料も確認することが大切です。

最終的には、あなたの健康状態や目標に合わせて選ぶことが重要です。迷った場合は、栄養士や医師に相談するのも良いでしょう。

良い糖質と悪い糖質の見分け方

「糖質は悪者」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実は糖質にも「良い糖質」と「悪い糖質」があります。どのように見分ければ良いのでしょうか?

良い糖質と悪い糖質を分ける主な基準は以下の通りです:

- GI値(グリセミック・インデックス):食後の血糖値上昇の度合い

- 栄養素密度:含まれる他の栄養素の豊富さ

- 加工度:自然な状態からどれだけ加工されているか

- 食物繊維との共存:食物繊維と一緒に摂取できるか

これらの基準を元に、良い糖質と悪い糖質を具体的に見ていきましょう:

| 良い糖質(積極的に摂りたい) | 悪い糖質(控えめにしたい) |

| 全粒穀物(玄米、全粒粉パンなど) | 精製された穀物(白米、白パンなど) |

| 豆類(大豆、小豆、レンズ豆など) | 加工度の高い甘味料(白砂糖、コーンシロップなど) |

| 野菜(特に根菜類) | 甘い飲料(清涼飲料水、フルーツジュースなど) |

| 果物(皮ごと食べられるもの) | 加工菓子類(クッキー、ケーキ、チョコレートなど) |

| 発酵食品(ヨーグルト、キムチなど) | 精製された即席食品(インスタント麺など) |

良い糖質の特徴は、消化吸収がゆっくりで血糖値の急上昇を招きにくいこと、そして他の栄養素(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)も一緒に摂取できることです。

例えば、玄米と白米を比較してみましょう。どちらも主成分は炭水化物(糖質)ですが、玄米には食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。また、食物繊維が糖質の吸収をゆるやかにするため、血糖値の急上昇を抑える効果があります。

一方、悪い糖質の代表例は加工された砂糖や精製された炭水化物です。これらは消化吸収が早く、血糖値を急上昇させやすいという特徴があります。また、他の栄養素をほとんど含まないため、いわゆる「空カロリー」になりがちです。

実際の食生活では、以下のような置き換えを意識すると良いでしょう:

- 白米→玄米や雑穀米

- 白パン→全粒粉パンやライ麦パン

- 砂糖→果物の自然な甘み

- 清涼飲料水→水や無糖のお茶

- 精製された小麦粉のお菓子→ナッツや果物

ただし、「悪い糖質」とされるものでも、適量であれば問題ありません。大切なのは、バランスと量です。特別な日のケーキや、疲れた時の甘い飲み物など、生活の中での楽しみを完全に排除する必要はありません。

また、運動直後などは、吸収の早い「悪い糖質」が回復に役立つ場合もあります。状況に応じた選択が大切です。

糖質と糖分の違いが健康に与える影響

ここまで糖質と糖分の基本的な違いについて解説してきました。では、これらの違いが私たちの健康にどのような影響を与えるのでしょうか?

糖質は私たちの体にとって重要なエネルギー源ですが、摂りすぎると様々な健康問題を引き起こす可能性があります。一方で、極端に制限することも別の問題を生じさせることがあります。

このセクションでは、糖質と糖分が体重管理、血糖値、糖尿病リスクなどにどのように影響するのかを詳しく見ていきましょう。

糖質と糖類どっちが太るのか

「糖質と糖類、どちらが太りやすいのか?」これは多くの方が気になる疑問ではないでしょうか。

結論から言うと、単純に「どちらが太る」とは言い切れません。体重増加は摂取カロリーと消費カロリーのバランスによって決まるからです。ただし、糖質と糖類では体内での処理のされ方に違いがあり、それが体重に影響する可能性があります。

糖類(単糖類・二糖類)は消化吸収が早く、血糖値を急上昇させやすい特徴があります。血糖値が急上昇すると、インスリンも大量に分泌され、余分なエネルギーを脂肪として蓄積しやすくなります。また、血糖値の急激な上昇と下降は空腹感を引き起こし、過食につながることもあります。

一方、多糖類などの複合糖質は消化吸収に時間がかかるため、血糖値の上昇がゆるやかです。そのため、インスリンの分泌も穏やかになり、脂肪として蓄積されにくいと考えられています。

具体的な例で考えてみましょう:

- 砂糖(ショ糖):糖類の代表例で、消化吸収が早く、血糖値を急上昇させます。エネルギーとして即座に使われなければ、脂肪として蓄積されやすいです。

- 玄米のデンプン:複合糖質の一種で、消化吸収に時間がかかります。血糖値の上昇がゆるやかで、長時間エネルギーとして利用されるため、脂肪として蓄積されにくいです。

また、食物繊維と一緒に摂取すると、糖質の吸収がさらにゆるやかになります。例えば、果物はフルクトース(果糖)を含みますが、同時に食物繊維も含むため、果糖だけを摂取するよりも血糖値の上昇が穏やかになります。

太りやすさに影響する他の要因としては:

- 食品の加工度:加工度が高いほど、消化吸収が早く、満腹感が得られにくい傾向があります。

- 食べ方:早食いは満腹中枢が働く前に過食してしまう原因になります。

- 個人差:遺伝的要因や腸内細菌叢の違いによって、同じ食品でも太りやすさに差があります。

このため、単に「糖質を制限する」「糖類を避ける」というアプローチよりも、質の良い糖質を適量摂取し、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

太りやすさは糖質か糖類かという単純な問題ではなく、食品の質、量、食べ方、個人の代謝特性など、複数の要因が関わっています。

また、運動習慣も重要な要素です。適度な運動は糖質をエネルギーとして効率的に使用し、脂肪として蓄積されるのを防ぎます。

糖質・糖類と血糖値の関係性

糖質や糖類を摂取すると、消化・吸収されて血液中のブドウ糖(血糖)濃度が上昇します。この血糖値の変動は、健康に大きな影響を与えます。

血糖値の上昇度合いを表す指標として、グリセミック・インデックス(GI)とグリセミック・ロード(GL)があります:

- グリセミック・インデックス(GI):食事(炭水化物:食物繊維を除く糖質50g)を食べた後の血糖値上昇の度合いを数値化した指数です。ブドウ糖(GI=100)を基準として、GI値が70以上を高GI食、56から69を中GI食、55以下を低GI食に分類します。

- グリセミック・ロード(GL):1回に食べる量を想定して食後血糖上昇の度合いを数値化したものです。「食品中に含まれる炭水化物量(g)× GI値 ÷ 100」で求めます。GL値が20以上を高GL食、11から19を中GL食、10以下を低GL食に分類します。

例えば、かぼちゃは高GI食(GI値75)ですが、1回の摂取量が100gの場合、GL値は3(低GL食)となり、食後血糖の上昇は軽度です。

糖質・糖類の種類によって血糖値への影響は異なります:

| 糖質・糖類の種類 | 血糖値への影響 | GI値の例 |

| ブドウ糖(グルコース) | 最も急激に上昇 | 100 |

| 砂糖(ショ糖) | 比較的急激に上昇 | 65 |

| 果糖(フルクトース) | 緩やかに上昇 | 19 |

| 精製された穀物(白米など) | 比較的急激に上昇 | 73 |

| 全粒穀物(玄米など) | 緩やかに上昇 | 50 |

| 豆類(大豆など) | 非常に緩やかに上昇 | 15 |

血糖値の急激な上昇と下降(血糖値の乱高下)は、様々な健康問題を引き起こす可能性があります:

- 高血糖状態:食後に血糖値が急上昇すると、インスリンが大量に分泌されます。これが長期間続くと、インスリン抵抗性や糖尿病のリスクが高まります。

- 低血糖状態:急激な血糖値の上昇後、インスリンの影響で血糖値が過度に下がると、低血糖状態になる可能性があります。これによって集中力の低下やだるさなどの不調が生じることがあります。

- インスリン分泌の疲弊:長期間にわたる血糖値の乱高下は、インスリンを分泌する膵臓β細胞の疲弊を引き起こし、インスリンの分泌不足や働きの低下につながる可能性があります。

血糖値の安定のためには、以下のような工夫が効果的です:

- 低GI食品を選ぶ:全粒穀物、豆類、多くの野菜、一部の果物など

- 食物繊維と一緒に摂取する:食物繊維は糖質の吸収をゆるやかにします

- タンパク質や健康的な脂質と組み合わせる:これらの栄養素は消化時間を延ばし、血糖値の上昇を緩やかにします

- 食事の順番を工夫する:野菜→タンパク質→炭水化物の順に食べると、血糖値の上昇が緩やかになります

- 適度な運動を取り入れる:運動は筋肉でのブドウ糖の取り込みを促進し、血糖値を下げる効果があります

血糖値の安定は、短期的には集中力や気分の安定につながり、長期的には糖尿病や心血管疾患などのリスク低減に寄与します。

糖質・糖類と糖尿病リスクの関連

糖質や糖類の摂取と糖尿病リスクの関連は、多くの研究で示されています。特に加工度の高い精製糖質や糖類の過剰摂取は、2型糖尿病のリスク増加と関連していることが分かっています。

糖尿病は、インスリンの分泌不足やインスリン抵抗性によって血糖値をコントロールできなくなる疾患です。1型糖尿病は自己免疫疾患ですが、2型糖尿病は生活習慣と密接に関連しています。

糖質・糖類の摂取が糖尿病リスクに影響するメカニズムは以下の通りです:

- インスリン抵抗性の発生:高GI食品や加工糖の継続的な摂取は、血糖値の急上昇とインスリンの大量分泌を引き起こします。これが長期間続くと、細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」が生じます。

- 膵臓β細胞の疲弊:インスリン抵抗性に対応するため、膵臓はより多くのインスリンを分泌しようとします。この状態が続くと、インスリンを分泌するβ細胞が疲弊し、機能が低下します。

- 脂肪蓄積と慢性炎症:過剰な糖質は脂肪として蓄積され、特に内臓脂肪の増加はインスリン抵抗性を悪化させます。また、脂肪組織からは炎症性サイトカインが分泌され、全身の慢性炎症状態を引き起こします。

- 酸化ストレスの増加:高血糖状態は酸化ストレスを増加させ、細胞や組織へのダメージを引き起こします。

糖尿病リスクを低減するための糖質・糖類の摂取方法について、研究から分かっていることをいくつか紹介します:

- 質の良い糖質を選ぶ:精製された糖質(白米、白パン、菓子類など)よりも、全粒穀物、豆類、野菜などの質の良い糖質源を選ぶことで、2型糖尿病のリスクが低減することが示されています。

- 添加糖を減らす:WHO(世界保健機関)は、1日の添加糖摂取量を総エネルギー摂取量の5%未満(約25g)に抑えることを推奨しています。

- 食物繊維を増やす:食物繊維、特に水溶性食物繊維は、糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の上昇を抑える効果があります。

- 地中海式食事パターン:野菜、果物、全粒穀物、豆類、オリーブオイル、魚を中心とした地中海式食事は、2型糖尿病のリスク低減と関連しています。

糖尿病患者にとっての糖質・糖類管理は特に重要です:

- 糖質カウント法:1食あたりの糖質量を把握し、適切な量に調整することで、食後の血糖値上昇をコントロールします。

- GI・GLの活用:低GI食品や低GL食品を中心に食事を構成することで、食後の血糖上昇を緩やかにします。

- 食事のタイミングと分配:1日の糖質摂取量を複数の食事に分散させることで、血糖値の大きな変動を防ぎます。

- 個別化されたアプローチ:糖尿病患者の糖質摂取量は、年齢、活動量、薬物療法、合併症の有無などによって個別に調整する必要があります。

ただし、糖尿病の予防や管理は糖質・糖類の摂取だけでなく、総合的な生活習慣の改善が重要です。適度な運動、体重管理、禁煙、適度な飲酒なども重要な要素です。

糖尿病リスクの低減には、単に糖質や糖類を制限するのではなく、質の良い糖質を適量摂取し、バランスの取れた食事と健康的な生活習慣を心がけることが大切です。

糖尿病の予防や管理に関しては、医師や栄養士など専門家の指導を受けることをお勧めします。

ダイエット成功のための糖質管理法

ダイエットにおける糖質管理は、単に「糖質制限」というアプローチだけではありません。持続可能で健康的な体重管理のためには、糖質の「質」「量」「タイミング」を適切に管理することが重要です。

ダイエット成功のための糖質管理法について、科学的根拠に基づいたアプローチを紹介します:

- 質の良い糖質を選ぶ

- 精製された糖質(白米、白パン、菓子類など)よりも、全粒穀物、豆類、野菜などの質の良い糖質源を選びましょう。

- これらは食物繊維が豊富で、満腹感が持続し、血糖値の急上昇を防ぎます。

- 例:白米→玄米、白パン→全粒粉パン、ポテトチップス→ナッツ類

- 適切な量を把握する

- 極端な糖質制限ではなく、適切な量の糖質を摂取することが持続可能なダイエットの鍵です。

- 一般的に、活動量や体格によって異なりますが、1食あたり20〜60gの糖質が目安となります。

- 食品のパッケージの栄養成分表示で糖質量を確認する習慣をつけましょう。

- 食事のタイミングを工夫する

- 運動前後は糖質の利用効率が高まるため、この時間帯に質の良い糖質を摂取するのが効果的です。

- 夕食は朝食や昼食よりも糖質を控えめにすると、体重管理に有利とされています。

- 食事の順番も重要です。野菜→タンパク質→炭水化物の順に食べると、血糖値の上昇が緩やかになります。

- 糖質とタンパク質・脂質のバランスを取る

- 糖質だけでなく、良質なタンパク質と健康的な脂質をバランスよく摂取しましょう。

- タンパク質は満腹感を高め、筋肉量の維持に役立ちます。

- 健康的な脂質(オリーブオイル、アボカド、ナッツ類など)は満腹感を高め、必須脂肪酸を供給します。

- 添加糖を減らす

- 清涼飲料水、菓子類、加工食品などに含まれる添加糖を減らすことは、カロリー削減の簡単な方法です。

- WHO(世界保健機関)は、1日の添加糖摂取量を総エネルギー摂取量の5%未満(約25g)に抑えることを推奨しています。

- 「無糖」の飲料や、自然な甘みの果物を選びましょう。

- 食物繊維を増やす

- 食物繊維は満腹感を高め、糖質の吸収を緩やかにします。

- 野菜、果物、全粒穀物、豆類などから積極的に摂取しましょう。

- 1日の目標は20〜30gの食物繊維です。

- 水分摂取を増やす

- 適切な水分摂取は代謝を促進し、空腹感と間違えやすい喉の渇きを防ぎます。

- 食事の前に水を飲むと、自然と食事量が減る傾向があります。

- カロリーのある飲料を水に置き換えるだけでも、大きなカロリー削減になります。

- ストレス管理と十分な睡眠

- ストレスや睡眠不足はコルチゾールなどのホルモンバランスを乱し、糖質の代謝に悪影響を与えます。

- ストレス管理技法(瞑想、深呼吸など)を取り入れ、7〜8時間の質の良い睡眠を確保しましょう。

ダイエットにおける糖質管理の具体的な例を見てみましょう:

| 食事例 | 改善前 | 改善後 |

| 朝食 | 菓子パン(30g糖質) カフェオレ(15g糖質) | 全粒粉トースト(15g糖質) ゆで卵、野菜サラダ 無糖コーヒー |

| 昼食 | 白米丼(75g糖質) 清涼飲料水(25g糖質) | 雑穀米と野菜の混ぜご飯(40g糖質) タンパク質源(鶏肉、豆腐など) 水または無糖のお茶 |

| 間食 | クッキー(20g糖質) | ナッツと果物(10g糖質) |

| 夕食 | パスタ(60g糖質) パン(15g糖質) | タンパク質源(魚、肉など) たっぷりの野菜 少量の炭水化物(20g糖質) |

| 合計 | 糖質:約240g | 糖質:約85g |

このような改善により、総カロリーが減少し、栄養バランスが向上し、満腹感が持続しやすくなります。

ただし、個人差があるため、自分の体に合った方法を見つけることが重要です。極端な糖質制限は、持続可能性や栄養バランスの面で問題があることもあります。

ダイエットは一時的な取り組みではなく、長期的な生活習慣の改善です。無理なく続けられる糖質管理法を見つけることが成功の鍵です。

また、運動と組み合わせることで、糖質管理の効果はさらに高まります。特に筋力トレーニングは基礎代謝を上げ、糖質の利用効率を高める効果があります。

糖質制限とラカントの活用方法

糖質制限中でも甘いものを楽しみたい…そんな方にとって、ラカントなどの代替甘味料は強い味方になります。ここでは、糖質制限中のラカントの活用方法について解説します。

まず、ラカントとは何かを簡単に説明しましょう。ラカントは、羅漢果(ラカンカ)という果実から抽出された天然甘味料です。カロリーがほとんどなく、血糖値への影響も少ないため、糖質制限中の甘味料として人気があります。

ラカントと砂糖の比較:

| ラカント | 砂糖(ショ糖) | |

| カロリー | ほぼ0kcal | 約4kcal/g |

| 糖質 | ほぼ0g | 約100% |

| 甘さ | 砂糖の約150~200倍 | 基準 |

| 血糖値への影響 | ほとんどなし | 急上昇 |

| 特徴 | 後味に独特の風味あり | クセがなく使いやすい |

ラカントを含む代替甘味料は、糖質制限中の甘味として活用できますが、いくつか注意点もあります:

- 味の違い:ラカントは砂糖と比べて後味が異なります。料理によっては違和感を感じることもあります。

- 使用量:ラカントは砂糖よりも甘さが強いため、使用量は砂糖の1/150~1/200程度が目安です。

- 加熱調理:ラカントは加熱しても甘さや性質が変わりにくいため、加熱調理にも使用できます。

- 消化への影響:一部の人では、大量摂取すると消化不良や下痢などの症状が出ることがあります。

糖質制限中のラカント活用レシピ例:

- 低糖質スイーツ

- ラカントを使ったカスタードプリン

- アーモンドプードルとラカントで作るクッキー

- ココアパウダーとラカントで作る低糖質チョコレート

- 飲み物

- ラカント入り抹茶ラテ

- レモン水にラカントを加えたレモネード

- ラカント入り紅茶やコーヒー

- 調味料として

- 酢と醤油とラカントで作る甘酢あん

- ラカントを加えた低糖質ドレッシング

- ラカント入り低糖質ケチャップ

ラカント以外にも、糖質制限中に使える代替甘味料はいくつかあります:

| 甘味料 | 特徴 | 向いている用途 |

| エリスリトール | 糖アルコールの一種。カロリーほぼゼロ。 冷涼感あり。 | 飲み物、焼き菓子 |

| ステビア | 植物由来。カロリーゼロ。 独特の後味あり。 | 飲み物、ソース |

| スクラロース | 人工甘味料。カロリーゼロ。 熱に強い。 | 加熱調理全般 |

| キシリトール | 糖アルコール。低カロリー。 虫歯予防効果あり。 | ガム、キャンディ |

ただし、代替甘味料の使用に関しては、以下の点に注意が必要です:

- 甘味への依存:代替甘味料を使い続けると、甘いものへの依存が続く可能性があります。徐々に甘さへの依存を減らしていくことも検討しましょう。

- 腸内細菌への影響:一部の研究では、人工甘味料が腸内細菌叢に影響を与える可能性が示唆されています。

- 過剰摂取:「糖質ゼロ」だからといって過剰摂取すると、消化器系の不調を引き起こす可能性があります。

- 食欲刺激:甘い味が食欲を刺激し、結果的に過食につながる可能性もあります。

糖質と糖類の違いを理解した上で、ラカントなどの代替甘味料を活用することで、糖質制限中でも無理なく食生活を続けることができます。ただし、代替甘味料に頼りすぎず、自然な食材の味わいを楽しむ食生活も大切です。

代替甘味料は糖質制限の強い味方ですが、あくまで「補助」と考え、全体的な食生活のバランスを重視しましょう。

最終的には、自分の体調や好みに合わせて、適切な甘味料を選ぶことが大切です。

健康的な糖質摂取のバランス術

健康的な生活を送るためには、糖質を完全に排除するのではなく、適切なバランスで摂取することが重要です。ここでは、日常生活で実践できる健康的な糖質摂取のバランス術をご紹介します。

まず、1日あたりの糖質摂取量の目安を知っておきましょう。これは性別や年齢、活動量によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります:

- 男性(30~49歳):約320~400g(平均約388g)

- 男性(50~64歳):約300~380g(平均約374g)

- 女性(30~49歳):約220~320g(平均約295g)

- 女性(50~64歳):約200~300g(平均約280g)

ただし、これらの数値はあくまで目安であり、個人の活動量や体質によって適切な摂取量は変わります。運動習慣がある人は消費エネルギー量も多くなるため、糖質摂取量の目安も増えます。

健康的な糖質摂取のための7つのバランス術:

- 複合糖質を中心に選ぶ

- 精製された単純糖質(白砂糖など)よりも、玄米や全粒粉パンなどの複合糖質を含む食品を選びましょう。

- 複合糖質は消化吸収が緩やかで、血糖値の急激な上昇を抑えることができます。

- 例:白米→玄米、食パン→全粒粉パン、じゃがいも→さつまいも

- 食物繊維と一緒に摂取する

- 糖質と一緒に水溶性食物繊維を摂取すると、糖質の吸収速度が緩やかになります。

- 野菜、果物、海藻、きのこ類などを積極的に取り入れましょう。

- 例:ごはんに海藻やきのこを混ぜる、果物をそのまま食べる(ジュースにしない)

- 食事の順番を工夫する

- 野菜→タンパク質→炭水化物の順に食べると、血糖値の上昇が緩やかになります。

- 食前に野菜サラダやスープを摂ることで、満腹感も得られやすくなります。

- 1日3食、規則正しく摂取する

- 食事を抜くと、次の食事で過食しやすくなります。

- 規則正しい食事は血糖値の安定につながります。

- 特に朝食は代謝を上げ、1日のエネルギー消費を高める効果があります。

- アスリートの糖質戦略を参考にする

- アスリートは活動のタイミングに合わせて糖質を摂取します。

- 運動前は複合糖質、運動中や直後は吸収の早い単純糖質など、状況に応じた選択が効果的です。

- 一般の方も、活動量の多い日中に糖質を多めに、夜は控えめにするなどの工夫ができます。

- 糖質の質にこだわる

- 同じ糖質量でも、質の良い糖質を選ぶことで健康への影響が変わります。

- 精製度の低い穀物、豆類、根菜類などの自然な糖質源を選びましょう。

- 加工食品に含まれる「隠れた糖質」に注意しましょう。

- 年齢や健康状態に合わせて調整する

- 加齢とともに基礎代謝は低下するため、糖質摂取量も調整が必要です。

- 健康状態(糖尿病リスク、肥満度など)に応じて、適切な糖質量は変わります。

- 定期的な健康診断の結果を参考に、必要に応じて調整しましょう。

また、思春期の若者は特に注意が必要です。研究によると、思春期に過剰な糖質(特に加工された糖類)を摂りすぎると、精神疾患のリスクが高まる可能性があります。脳の発達が活発なこの時期は、質の良い栄養素をバランスよく摂取することが重要です。

糖質と糖分の関係を視覚的に理解するために、以下の図表を参考にしてください:

| 炭水化物 | ||

| 糖質 (消化・吸収される) |

糖類 (単糖・二糖) |

単糖類 (ブドウ糖、果糖など) |

| 二糖類 (砂糖、乳糖など) |

||

| 多糖類 (デンプン、グリコーゲンなど) |

||

| 糖アルコール (キシリトール、エリスリトールなど) |

||

| 食物繊維 (消化されない) |

||

この図表からわかるように、「糖分」という一般的な言葉は、主に「糖類」に近い概念ですが、厳密な栄養学的定義はありません。日常的には甘みを感じる成分全般を指すことが多いです。

健康的な糖質摂取のためのバランス術を実践する際は、自分の生活スタイルや健康状態に合わせて無理なく取り入れることが大切です。急激な変化よりも、少しずつ習慣を改善していくアプローチが長続きします。

また、糖質摂取に関する知識を身につけることで、食品表示をより正確に理解し、賢い食品選択ができるようになります。「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」などの表示に惑わされず、全体的な栄養バランスを考慮した食生活を心がけましょう。

健康的な糖質摂取は、極端な制限ではなく、質の良い糖質を適量摂取し、食事全体のバランスを整えることが基本です。自分の体と向き合いながら、最適なバランスを見つけていきましょう。

糖質と糖分の違いを理解し、それぞれの特性を活かした食生活を送ることで、健康維持やダイエット、疾病予防など、様々な健康目標の達成につながります。

まとめ:糖質と糖分の違いを日常に活かす

この記事では、糖質と糖分の違いについて詳しく解説してきました。最後に、これまでの内容をまとめ、日常生活にどう活かせるかを考えてみましょう。

- 糖質と糖分の基本的な違い:糖質は炭水化物から食物繊維を除いた栄養素で、体内でエネルギーになります。一方、糖分は日常的に使われる言葉で、甘みを持つ成分や食品を広く指します。

- 食品表示の見方:「糖質」と「糖類」は栄養成分表示に明記されますが、「糖分」は正式な表示項目ではありません。「糖類ゼロ」でも「糖質ゼロ」とは限らないことを理解しましょう。

- 健康への影響:質の良い糖質は適量摂取することで、脳や体のエネルギー源として重要です。一方、精製された糖類の過剰摂取は、肥満や糖尿病などのリスクを高める可能性があります。

- 実践的なアプローチ:複合糖質を中心に選び、食物繊維と一緒に摂取し、食事の順番を工夫するなど、日常生活で実践できる方法があります。

糖質と糖分の違いを理解することは、健康的な食生活の第一歩です。この知識を活かして、食品選びや調理法を工夫し、自分に合った健康的な食習慣を築いていきましょう。

最後に、栄養や食事は個人差が大きい分野です。この記事の情報を参考にしつつも、自分の体調や生活スタイルに合わせた方法を見つけることが大切です。迷ったときは、栄養士や医師など専門家に相談することをお勧めします。

健康的な食生活は、一時的なダイエットや制限ではなく、長く続けられる習慣づくりが重要です。糖質と糖分の違いを理解した上で、バランスの取れた食事を楽しみながら、健康な毎日を過ごしましょう!

参考文献・引用元

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

- 消費者庁「食品表示基準について」

- 日本糖尿病学会「糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版」

- 日本栄養士会「栄養指導・管理ガイドライン」

- WHO「Guideline: Sugars intake for adults and children」

- American Diabetes Association「Standards of Medical Care in Diabetes」

- Harvard T.H. Chan School of Public Health「The Nutrition Source: Carbohydrates」