糖質制限ダイエットのデメリットを医学的に検証

糖質制限ダイエットは、短期間で体重を減らせる効果的な方法として人気を集めています。ただ、その一方で様々なデメリットも存在することをご存知でしょうか?

このダイエット法は、日常的に摂取する糖質の量を制限することで、体が脂肪をエネルギー源として使うよう促す仕組みです。確かに効果はありますが、それに伴うリスクも無視できません。

この記事では、糖質制限ダイエットのデメリットについて医学的な観点から詳しく解説します。また、そのデメリットを最小限に抑えながら、健康的に実践するためのポイントもご紹介します。

糖質制限ダイエットを始める前に、ぜひこの記事を参考にして、あなたの体に合ったダイエット方法を見つけてください!

なお、最新の科学的研究によれば、極端な糖質制限は短期的な減量効果がある一方で、長期的な健康リスクも指摘されています。個人の体質や生活習慣、健康状態によって最適な糖質摂取量は異なるため、画一的なアプローチではなく、個別化された方法を検討することが重要です。

糖質制限中に食べてもいい食品一覧表

糖質制限ダイエットを実践する上で、「何を食べていいのか」という疑問は非常に重要です。ここでは、糖質制限中でも安心して食べられる食品を一覧表でご紹介します。

まず、糖質制限ダイエットのデメリットを避けるためには、適切な食品選びが欠かせません。単に糖質を減らすだけでなく、必要な栄養素をバランスよく摂取することが重要なのです。

| 食品カテゴリー | 食べてもいい食品例 | 100gあたりの糖質量 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 肉類 | 牛肉、豚肉、鶏肉、ラム肉など | 0g〜0.5g | 脂身の少ない部位がおすすめ |

| 魚介類 | サーモン、マグロ、サバ、イワシなど | 0g〜1g | 青魚はオメガ3脂肪酸も摂取可能 |

| 卵・乳製品 | 卵、チーズ、無糖ヨーグルト | 0.3g〜3g | 乳製品は糖質に注意 |

| 野菜類 | ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、きゅうり | 1g〜5g | 緑黄色野菜を中心に |

| キノコ類 | しいたけ、えのき、まいたけなど | 0.5g〜3g | 食物繊維が豊富 |

| 海藻類 | わかめ、のり、こんぶなど | 0.5g〜3g | ミネラル豊富 |

| 油脂類 | オリーブオイル、ココナッツオイル、バター | 0g | 良質な脂質を選ぶ |

| ナッツ類 | アーモンド、くるみ、マカダミアナッツ | 5g〜10g | 少量ずつ摂取 |

| 調味料 | 塩、こしょう、醤油(少量) | 0g〜5g | 糖質含有量を確認 |

この表を見ると、タンパク質源となる肉や魚、そして低糖質の野菜が中心となることがわかります。ただし、これらの食品だけに偏ると、糖質制限ダイエットのデメリットである栄養バランスの乱れにつながる可能性があります。

例えば、野菜の中でも根菜類(じゃがいも、にんじん、ごぼうなど)は比較的糖質が高いため、摂取量に注意が必要です。一方で、緑黄色野菜や葉物野菜は糖質が少なく、ビタミンやミネラルが豊富なので積極的に摂りたい食材です。

また、調味料にも意外と糖質が含まれていることがあります。特に市販のドレッシングや甘いソース類には注意が必要です。自家製のドレッシングを作る場合は、オリーブオイルやレモン汁、塩、こしょうなどを使うと糖質を抑えることができます。

このように言うと、「食べられるものが少なくて大変そう」と思われるかもしれませんが、実際には多くの美味しい食材を楽しむことができます。重要なのは、糖質の量を把握し、バランスよく食べることです。

さらに、糖質制限中でも少量なら食べられる食品もあります。例えば、少量のベリー類(いちご、ブルーベリーなど)は比較的糖質が低く、抗酸化物質も豊富です。また、ダークチョコレート(カカオ70%以上)も少量であれば楽しむことができます。

ただし、これらの食品も摂りすぎには注意が必要です。糖質制限ダイエットのデメリットを避けるためには、食品の選択と摂取量のバランスが重要となります。

興味深いことに、沖縄の伝統的な食事では炭水化物とタンパク質の比率が約10:1と言われており、この「沖縄比率」が長寿に関連している可能性が研究で示唆されています。極端な糖質制限とは対照的なこのアプローチも、長期的な健康を考える上で参考になるかもしれません。

女性が注意すべき糖質制限の健康リスク

糖質制限ダイエットは女性特有のホルモンバランスや生理機能に影響を与える可能性があります。女性が糖質制限ダイエットを行う際には、特に以下のリスクに注意する必要があります。

まず、極端な糖質制限は女性ホルモンの分泌に悪影響を及ぼすことがあります。女性の体は、適切なホルモンバランスを維持するために一定量の糖質を必要としています。

実際、多くの女性が糖質制限ダイエットのデメリットとして、生理不順を経験しています。これは体が飢餓状態と判断し、生殖機能を一時的に抑制するためです。

「極端な糖質制限を続けていたら、生理が来なくなりました。医師に相談したところ、栄養バランスの乱れが原因と言われ、適度な糖質摂取を勧められました。」(30代女性)

このような症状は、単なる生理不順にとどまらず、長期的には不妊や骨粗しょう症のリスクを高める可能性もあります。特に若い女性や妊娠を希望する女性は注意が必要です。

また、女性は男性に比べて筋肉量が少なく、基礎代謝が低い傾向があります。そのため、極端な糖質制限を行うと、エネルギー不足に陥りやすく、以下のような症状が現れることがあります:

- 慢性的な疲労感

- 集中力の低下

- 頭痛やめまい

- 肌荒れや髪のツヤの低下

- 爪が割れやすくなる

- 冷え性の悪化

さらに、妊娠中や授乳中の女性が極端な糖質制限を行うことは、胎児や乳児の発育に悪影響を及ぼす可能性があります。胎児は母体から供給されるブドウ糖をエネルギー源として成長するため、適切な糖質摂取は非常に重要です。

糖質制限ダイエットのデメリットとして、女性特有の問題もあります。例えば、PMS(月経前症候群)の悪化です。糖質不足によるセロトニンの減少は、イライラや気分の落ち込みといったPMS症状を悪化させることがあります。

このため、女性が糖質制限ダイエットを行う場合は、極端な制限を避け、以下のポイントに注意することが重要です:

- 急激な糖質制限は避け、徐々に減らしていく

- 完全に糖質をカットするのではなく、良質な糖質(全粒穀物、豆類など)を適量摂取する

- タンパク質と健康的な脂質をバランスよく摂る

- 鉄分、カルシウム、ビタミンDなど、女性に特に重要な栄養素を意識して摂取する

- 体調の変化に敏感になり、異常を感じたら専門家に相談する

女性の場合、男性よりも少ない糖質量(例えば1日50〜100g程度)でも十分な効果が得られることが多いです。極端な制限よりも、持続可能な範囲で糖質を管理することが、長期的な健康と美容の維持につながります。

何よりも大切なのは、自分の体の声に耳を傾けることです。体重減少だけを目標にするのではなく、全体的な健康状態を考慮したダイエット計画を立てましょう。

最新の研究では、炭水化物摂取量と死亡リスクの関連は男女で異なる結果が出ています。特に注目すべきは、男性は炭水化物の摂取が少ない方が死亡リスクが高まる傾向がある一方、女性は炭水化物の摂取が多い方が死亡リスクを高める傾向があるという性差です。このことからも、糖質制限アプローチは性別によって調整する必要があると言えるでしょう。

糖質制限で急激に痩せるメカニズムの危険性

「糖質制限を始めたら、あっという間に体重が減った!」という話をよく耳にします。確かに、糖質制限ダイエットを始めると、特に最初の1〜2週間で急激に体重が減少することがあります。しかし、この急激な減量には注意すべき点があります。

まず、糖質制限ダイエットで急激に痩せるメカニズムを理解しましょう。私たちの体は通常、糖質をエネルギー源として使用しています。糖質の摂取を制限すると、体は代わりのエネルギー源として脂肪を使い始めます。

ただ、最初の急激な体重減少の多くは、実は脂肪ではなく水分の減少によるものです。糖質は体内で水分と結合して貯蔵されるため、糖質摂取を減らすと、それに伴って水分も排出されます。

具体的には、体内の糖質(グリコーゲン)1gに対して約3gの水が結合しています。例えば、体内のグリコーゲンが500g減少すると、それに伴って約1.5kgの水分も減少するため、合計で約2kgの体重減少が起こります。

このように、糖質制限ダイエットの初期段階での急激な体重減少は、主に水分の減少によるものであり、必ずしも脂肪が大量に燃焼したわけではありません。

そして、この急激な減量には以下のような危険性が伴います:

- 脱水症状:水分が急激に失われることで、めまいや頭痛、疲労感などの脱水症状が現れることがあります。

- 電解質バランスの乱れ:水分と一緒にナトリウムやカリウムなどの電解質も排出されるため、筋肉の痙攣や不整脈などのリスクが高まります。

- 低血糖:急激な糖質制限により、血糖値が急降下し、集中力低下や冷や汗、手の震えなどの低血糖症状が現れることがあります。

- 筋肉量の減少:極端な糖質制限と急激な減量は、脂肪だけでなく筋肉も失われやすくなります。筋肉量が減ると基礎代謝が下がり、長期的にはリバウンドしやすい体質になってしまいます。

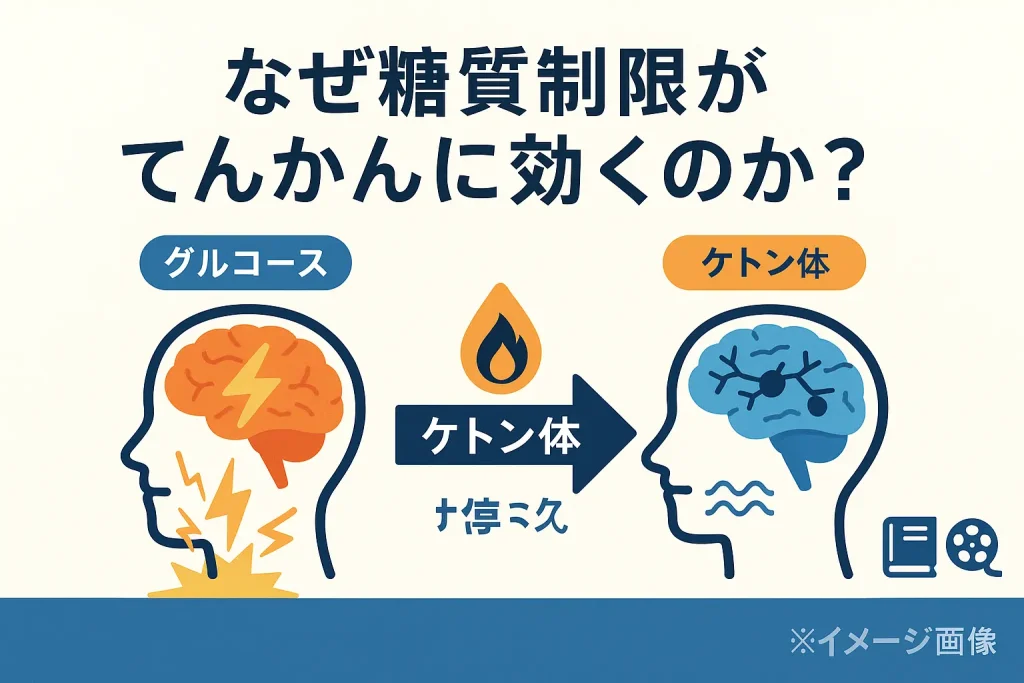

また、極端な糖質制限を続けると、体はケトーシスと呼ばれる状態になります。ケトーシスとは、体が脂肪をエネルギー源として使用する際に、ケトン体という物質を生成する状態です。

ケトーシス自体は危険ではありませんが、過度のケトーシス(ケトアシドーシス)は危険な状態です。特に糖尿病患者や腎臓に問題がある方は注意が必要です。

さらに、急激な体重減少は心理的にも影響を与えます。「どんどん痩せる」という初期の成功体験から、その後の減量ペースが鈍化すると、モチベーションの低下や挫折感を味わうことがあります。

糖質制限ダイエットのデメリットを避けるためには、以下のポイントを意識しましょう:

- 急激な糖質制限は避け、段階的に減らしていく

- 水分をしっかり摂取する(1日2リットル程度)

- 適度なタンパク質を摂取し、筋肉量の維持を心がける

- 減量のペースは週に0.5〜1kg程度を目安にする

- 定期的に体調をチェックし、異常を感じたら一旦中断する

健康的なダイエットは、短期間で劇的に体重を落とすことではなく、長期的に維持できる食習慣を身につけることです。急激な変化よりも、緩やかで持続可能な変化を目指しましょう。

糖質制限ダイエットは効果的な方法ですが、「どんどん痩せる」という短期的な効果に惑わされず、健康を最優先に考えることが大切です。

さらに、東北大学の研究では、老化促進モデルマウスを使った実験で、糖質制限食が老化を約30%速め、平均寿命を20〜25%短縮させたという結果が報告されています。この研究は、極端な糖質制限が長期的な健康に与える潜在的なリスクを示唆しており、特に高齢者や健康上の問題を抱える人々は注意が必要です。

絶対に避けたい高糖質食品リスト

糖質制限ダイエットを成功させるためには、高糖質食品を避けることが基本です。ただし、闇雲に食品を制限するのではなく、特に糖質含有量が高い食品を理解し、意識的に避けることが重要です。ここでは、糖質制限ダイエット中に絶対に避けたい高糖質食品をリストアップします。

まず、糖質制限ダイエットのデメリットを最小限に抑えるためには、単に「食べない」のではなく、「何を食べないか」を正しく理解することが大切です。以下に、特に注意すべき高糖質食品をカテゴリー別にご紹介します。

| カテゴリー | 避けるべき食品 | 100gあたりの糖質量 | 代替品の提案 |

|---|---|---|---|

| 主食 | 白米、食パン、うどん、パスタ | 35g〜40g | カリフラワーライス、大豆パスタ |

| 果物 | バナナ、みかん、ぶどう、パイナップル | 15g〜20g | 少量のベリー類、アボカド |

| お菓子・デザート | ケーキ、クッキー、アイスクリーム | 30g〜60g | ナッツ類、ダークチョコレート(少量) |

| 飲料 | ジュース、スポーツドリンク、甘いコーヒー | 10g〜12g | 水、無糖茶、ブラックコーヒー |

| 調味料・ソース | ケチャップ、甘いドレッシング、はちみつ | 20g〜80g | オリーブオイル、醤油(少量)、スパイス |

| アルコール | ビール、甘いカクテル、リキュール | 3g〜10g | 蒸留酒(少量)、ドライワイン |

| 加工食品 | ハンバーガー、ピザ、インスタント食品 | 20g〜40g | 手作り料理、サラダ |

この表を見ると、私たちの日常的な食事に高糖質食品がいかに多いかがわかります。特に注意すべきは、「隠れ糖質」を含む食品です。例えば、以下のような食品には意外と多くの糖質が含まれています:

- 低脂肪ヨーグルト:脂肪を減らす代わりに糖分が添加されていることが多い

- グラノーラ:健康的なイメージがあるが、蜂蜜や砂糖が多く含まれている

- ドライフルーツ:水分が抜けて糖質が凝縮されている

- 市販のスムージー:果物の糖質に加え、砂糖が添加されていることも

- 栄養バー:タンパク質が豊富でも、糖質も多く含まれていることが多い

また、「糖質オフ」や「低糖質」と表示されている商品にも注意が必要です。これらの表示は相対的なものであり、依然として一定量の糖質を含んでいることがあります。必ず栄養成分表を確認しましょう。

糖質制限ダイエットのデメリットの一つは、食事の選択肢が限られることです。しかし、創意工夫次第で美味しく満足感のある食事を楽しむことができます。例えば:

- 白米の代わりにカリフラワーライスを使用する

- パスタの代わりにズッキーニを細切りにした「ズードル」を使う

- パンの代わりにレタスでサンドイッチ具材を包む

- 甘いデザートの代わりに無糖ヨーグルトにナッツを加える

- ビールの代わりに糖質の少ないハイボールやウイスキーのソーダ割りを選ぶ

ただし、これらの食品を避けることで栄養バランスが偏らないよう注意が必要です。特に果物には重要なビタミンやミネラル、食物繊維が含まれています。完全に排除するのではなく、糖質の少ない種類を少量摂取するなど、工夫することが大切です。

さらに、外食時には特に注意が必要です。多くのレストランメニューには隠れた糖質が多く含まれています。外食時のポイントとしては:

- 前もってメニューを確認し、低糖質のオプションを探す

- ドレッシングやソースは別添えで注文し、使用量を調整する

- 主食(ライス、パン、パスタなど)を野菜に変更できないか尋ねる

- 飲み物は水、無糖茶、ブラックコーヒーを選ぶ

最後に、食品を避けることだけに集中するのではなく、「何を食べるか」にも注目することが大切です。タンパク質、健康的な脂質、低糖質の野菜をバランスよく摂取することで、満足感のある食事を楽しみながら、糖質制限ダイエットのデメリットを最小限に抑えることができます。

食事は単なる栄養摂取だけでなく、生活の楽しみの一つです。極端な制限よりも、長期的に続けられる食習慣を身につけることが、健康的なダイエットの鍵となります。

一つ重要な点として、多くの人が「カロリー(エネルギー)不足」と「糖質不足」を混同しているという誤解があります。体重減少のためには総カロリー摂取量を減らす必要がありますが、それは必ずしも極端な糖質制限を意味するわけではありません。適度な糖質摂取を維持しながらも、全体的なカロリーバランスを考慮することが、健康的な減量への鍵となります。

糖質制限ダイエットの体重減少スピード目安

糖質制限ダイエットを始める際、「どれくらいのペースで痩せられるのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。ここでは、糖質制限ダイエットによる体重減少のスピードの目安と、健康的な減量ペースについて解説します。

まず、糖質制限ダイエットによる体重減少は、大きく分けて3つの段階があります:

- 初期段階(1〜2週間):水分減少による急激な体重減少

- 中期段階(3週間〜3ヶ月):脂肪燃焼による安定した体重減少

- 後期段階(3ヶ月以降):減量ペースの緩やかな低下と維持期

それでは、各段階における体重減少の目安を見ていきましょう。

| 期間 | 平均的な体重減少 | 備考 |

|---|---|---|

| 初週 | 2〜4kg | 主に水分の減少 |

| 2週目 | 1〜2kg | 水分+脂肪の減少 |

| 3〜4週目 | 0.5〜1kg/週 | 主に脂肪の減少 |

| 2〜3ヶ月目 | 0.5〜0.8kg/週 | 安定した脂肪減少 |

| 3ヶ月以降 | 0.2〜0.5kg/週 | 緩やかな減少 |

この表からわかるように、糖質制限ダイエットの初期段階では比較的早いペースで体重が減少します。しかし、前述のように、この初期の急激な減量は主に水分の減少によるものです。

実際、健康的な体重減少のペースは、週に0.5〜1kg程度と言われています。これ以上のペースでの減量は、筋肉量の減少や栄養不足などの糖質制限ダイエットのデメリットを引き起こす可能性があります。

また、体重減少のスピードは個人差が大きく、以下の要因によって変動します:

- 開始時の体重:体重が多いほど、初期の減量スピードは速い傾向がある

- 年齢:年齢が上がるにつれて基礎代謝が低下し、減量ペースも遅くなる

- 性別:男性は女性より筋肉量が多く、基礎代謝が高いため、一般的に減量ペースが速い

- 活動量:運動量が多いほど、カロリー消費が増え、減量ペースが速くなる

- 糖質制限のレベル:糖質制限が厳しいほど、初期の減量ペースは速くなる傾向がある

糖質制限ダイエットのデメリットの一つは、「プラトー(停滞期)」と呼ばれる現象です。これは、ある程度体重が減少した後、しばらく体重が変化しない期間のことです。

プラトーは通常、ダイエット開始から1〜3ヶ月後に訪れることが多く、数週間続くことがあります。この時期に多くの人がモチベーションを失いがちですが、これは体が新しいエネルギーバランスに適応している自然な過程です。

プラトーを乗り越えるためには、以下の方法が効果的です:

- 運動の種類や強度を変える

- 一時的に糖質摂取量を少し増やし、再び減らす「カーボサイクリング」を試す

- 食事内容を見直し、隠れた糖質や過剰なカロリー摂取がないか確認する

- 十分な睡眠をとり、ストレスを管理する

- 体重だけでなく、体脂肪率や体のサイズなど、他の指標も測定する

重要なのは、健康的な減量ペースを意識することです。急激な体重減少は、以下のようなリスクを伴います:

- 筋肉量の減少

- 基礎代謝の低下

- 栄養不足

- ホルモンバランスの乱れ

- リバウンドのリスク増加

特に、週に2kg以上のペースでの減量は、長期的には逆効果になることが多いです。一時的に体重が減っても、その後のリバウンドで元の体重以上になってしまう「ヨーヨー現象」のリスクが高まります。

最終的には、急激な減量よりも、持続可能な食習慣を身につけることが重要です。糖質制限ダイエットを行う際も、極端な制限ではなく、自分のライフスタイルに合った無理のないレベルで実践することをおすすめします。

健康的なダイエットの目標は、単に体重を減らすことではなく、長期的に健康を維持できる食習慣を身につけることです。焦らず、自分のペースで取り組みましょう。

また、Lancet誌に掲載された大規模研究によると、過度な糖質制限も過度な糖質摂取も死亡リスクを高めることが示されています。このU字型の関係によれば、総カロリーの50〜55%を糖質から摂取した場合が最も死亡リスクが低いという結果でした。特に注目すべきは、糖質の代わりに動物性タンパク質や脂質を摂取した場合には死亡リスクが増加し、植物性タンパク質や脂質に置き換えた場合には死亡リスクが減少したという点です。

糖質制限ダイエットのデメリットを回避する方法

糖質制限ダイエットには確かな効果がある一方で、様々なデメリットも存在します。しかし、正しい知識と適切な実践方法を身につければ、そのデメリットを最小限に抑えることが可能です。

この章では、糖質制限ダイエットのデメリットを回避しながら、健康的に実践するための具体的な方法をご紹介します。適切な糖質制限は、単なるダイエット法ではなく、長期的な健康維持にもつながる食習慣となり得ます。

それでは、糖質制限ダイエットのデメリットを回避するための具体的な対策を見ていきましょう。

低血糖やめまいなどの初期症状への対処法

糖質制限ダイエットを始めると、特に初期段階で低血糖やめまいなどの不快な症状を経験することがあります。これらは「糖質制限の副作用」とも呼ばれ、体が糖質からケトン体へとエネルギー源を切り替える過程で起こる一時的な症状です。

まず、糖質制限ダイエットの初期に現れやすい症状には以下のようなものがあります:

- 頭痛

- めまい

- 疲労感

- 集中力の低下

- イライラ

- 吐き気

- 便秘または下痢

- 筋肉のけいれん

- 口の渇き

- 不眠

これらの症状は、いわゆる「ケトフル」(ケトーシスフルのこと)と呼ばれることもあり、通常は糖質制限を始めてから2〜7日程度で現れ、1〜2週間で徐々に改善していきます。

しかし、これらの初期症状が強く出ると、糖質制限ダイエットのデメリットを実感して挫折してしまう方も少なくありません。そこで、これらの症状を緩和するための対処法をご紹介します。

1. 水分をしっかり摂取する

糖質制限を始めると、体内の水分バランスが変化し、脱水症状を起こしやすくなります。十分な水分摂取は、頭痛やめまいなどの症状を軽減するのに役立ちます。

一日に2〜2.5リットルの水を目安に摂取しましょう。水だけでなく、ハーブティーや無糖の緑茶なども良い選択肢です。

2. 電解質を補給する

糖質制限中は、尿量が増えることで電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウムなど)が失われやすくなります。電解質のバランスが崩れると、頭痛や筋肉のけいれん、疲労感などの症状が現れます。

電解質を補給するには:

- 適量の塩分を摂取する(味噌汁や塩を少し多めに使うなど)

- アボカド、ほうれん草、ナッツ類などのカリウムを多く含む食品を食べる

- マグネシウムが豊富な食品(緑の葉物野菜、ナッツ類、魚など)を摂取する

- 必要に応じて電解質サプリメントを利用する

3. 段階的に糖質を減らす

急激な糖質制限は体に大きなストレスを与えます。いきなり極端な制限を行うのではなく、1〜2週間かけて徐々に糖質摂取量を減らしていくことで、初期症状を軽減できます。

例えば、最初の週は1日150g程度の糖質から始め、次の週に100g、その次に70gというように段階的に減らしていきましょう。

4. 十分なカロリーを摂取する

糖質制限ダイエットのデメリットの一つは、無意識のうちに総カロリー摂取量が大幅に減ってしまうことです。極端なカロリー制限は、疲労感や集中力低下などの症状を悪化させます。

糖質の代わりに、健康的な脂質(オリーブオイル、アボカド、ナッツ類など)を積極的に摂取し、適切なカロリー摂取を心がけましょう。

5. 低血糖症状への対処

急な低血糖症状(冷や汗、手の震え、動悸など)が現れた場合は、すぐに対処することが重要です:

- 少量の糖質(ブドウ糖タブレット、オレンジジュース小さじ1杯など)を摂取する

- 症状が落ち着いたら、タンパク質と脂質を含む食事を摂る(例:ゆで卵やナッツ類)

- 頻繁に低血糖症状が現れる場合は、糖質制限のレベルを見直す

6. 十分な休息をとる

体がエネルギー源を切り替える適応期間中は、通常よりも疲れやすくなります。十分な睡眠(7〜8時間)を確保し、無理な運動は控えましょう。

特に糖質制限を始めて最初の1週間は、スケジュールに余裕を持たせ、体を休める時間を確保することが大切です。

7. ストレス管理を行う

ストレスはコルチゾールというホルモンの分泌を促し、血糖値を上昇させます。糖質制限中は特にストレス管理が重要です。

瞑想、深呼吸、ヨガ、軽い散歩など、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。

これらの対処法を実践しても症状が改善しない場合や、症状が重い場合は、一度糖質制限のレベルを緩めるか、医師に相談することをおすすめします。特に持病がある方は、糖質制限ダイエットを始める前に必ず医師の指導を受けましょう。

最後に、初期症状はあくまで一時的なものであり、多くの場合は体が適応するにつれて自然に改善していきます。焦らず、自分の体の声に耳を傾けながら、無理のないペースで糖質制限ダイエットを進めていくことが大切です。

また、糖尿病患者や腎臓病患者など、特定の健康状態にある人は、糖質制限を始める前に必ず医療専門家に相談することが重要です。特に、薬物療法を受けている場合は、食事の変化が薬の効果に影響を与える可能性があります。

食物繊維不足を補う調理テクニック

糖質制限ダイエットの大きなデメリットの一つは、食物繊維の摂取量が減少してしまうことです。主食である米やパン、麺類などを制限すると、同時に食物繊維も制限してしまいがちです。しかし、食物繊維は腸内環境を整え、便秘を防ぎ、満腹感を持続させるなど、健康維持に欠かせない栄養素です。

ここでは、糖質制限中でも食物繊維をしっかり摂取するための調理テクニックをご紹介します。

1. 低糖質な食物繊維源を活用する

糖質が少なく、食物繊維が豊富な食材を積極的に取り入れましょう。

| 食材 | 100gあたりの食物繊維量 | 100gあたりの糖質量 | 調理アイデア |

|---|---|---|---|

| アボカド | 約5.3g | 約1.8g | サラダ、ディップ、スムージー |

| ブロッコリー | 約2.6g | 約1.7g | 蒸し料理、炒め物、スープ |

| ほうれん草 | 約2.8g | 約0.4g | サラダ、お浸し、炒め物 |

| キャベツ | 約1.8g | 約3.4g | サラダ、スープ、炒め物 |

| きのこ類(しいたけ) | 約2.5g | 約0.7g | 炒め物、スープ、グリル |

| チアシード | 約34g | 約7.7g | ヨーグルトのトッピング、プディング |

| フラックスシード | 約27g | 約1.6g | スムージー、サラダのトッピング |

| アーモンド | 約12g | 約3.5g | そのまま食べる、料理のトッピング |

| こんにゃく | 約3.4g | 約0.1g | 煮物、炒め物、パスタ代わり |

| 海藻類(わかめ) | 約0.8g | 約0.6g | サラダ、スープ、和え物 |

2. 主食代替の工夫

糖質の多い主食を、食物繊維豊富な低糖質食材で代替する方法をマスターしましょう。

- カリフラワーライス:カリフラワーをフードプロセッサーで細かく刻み、軽く炒めることで、米の代わりになります。チャーハンやリゾット風の料理に活用できます。

- ズッキーニヌードル(ズードル):ズッキーニを専用のスパイラルカッターで細長く切り、パスタの代わりにします。トマトソースやクリームソースと相性抜群です。

- こんにゃく麺:こんにゃくでできた麺は、糖質がほとんどなく、食物繊維が豊富です。パスタ料理やラーメン、うどんの代わりに使えます。

- おからパウダー:小麦粉の代わりに使うことで、パンケーキやマフィンなどの糖質を減らしながら、食物繊維を増やすことができます。

3. 食物繊維を効率的に摂取する調理法

食材の調理方法を工夫することで、より多くの食物繊維を摂取することができます。

- 皮ごと調理する:野菜や果物の皮には多くの食物繊維が含まれています。可能な限り皮ごと調理しましょう。例えば、きゅうりやなすの皮には栄養が豊富です。

- すりおろしよりも刻む:野菜をすりおろすと食物繊維が失われやすくなります。できるだけ刻む調理法を選びましょう。

- スープやシチュー:野菜をたっぷり使ったスープやシチューは、食物繊維を効率よく摂取できる料理です。特に、豆類や根菜を使ったスープは食物繊維が豊富です。

- サラダのトッピング:サラダにナッツやシード類(チアシード、フラックスシード、ヘンプシードなど)をトッピングすることで、食物繊維の摂取量を簡単に増やせます。

4. 食物繊維豊富なレシピ例

糖質制限中でも食物繊維をしっかり摂れる具体的なレシピをいくつかご紹介します。

① アボカドとサーモンのサラダボウル

- 材料:アボカド1個、スモークサーモン50g、ほうれん草1束、きゅうり1/2本、レモン汁、オリーブオイル、塩、こしょう

- 作り方:ほうれん草を洗って水気を切り、きゅうりを薄切りにします。アボカドを一口大に切り、全ての材料をボウルに入れて混ぜます。レモン汁、オリーブオイル、塩、こしょうでドレッシングを作り、かけて完成です。

② きのこたっぷりカリフラワーリゾット

- 材料:カリフラワー1/2個、しいたけ50g、えのき50g、まいたけ50g、玉ねぎ1/4個、にんにく1片、オリーブオイル、パルメザンチーズ、塩、こしょう

- 作り方:カリフラワーをフードプロセッサーで米粒大に刻みます。フライパンにオリーブオイルとにんにくを熱し、みじん切りにした玉ねぎを炒めます。きのこ類を加えて炒め、カリフラワーを加えてさらに炒めます。少量の水を加えて蓋をし、5分ほど蒸し煮にします。塩、こしょうで味を調え、パルメザンチーズをかけて完成です。

③ チアシードプディング

- 材料:チアシード大さじ2、無糖アーモンドミルク200ml、バニラエッセンス少々、シナモン少々、ベリー類(ブルーベリーやラズベリー)適量

- 作り方:チアシードとアーモンドミルク、バニラエッセンス、シナモンを混ぜ、冷蔵庫で一晩置きます。翌朝、ベリー類をトッピングして完成です。

5. 食物繊維サプリメントの活用

食事だけでは十分な食物繊維を摂取するのが難しい場合は、サプリメントの活用も検討しましょう。

- サイリウムハスク:水溶性食物繊維が豊富で、便秘解消に効果的です。水に溶かして飲むか、料理に混ぜて使用します。

- グルコマンナン:こんにゃくの主成分で、強い吸水性があり、満腹感を得やすくなります。

- イヌリン:チコリなどに含まれる水溶性食物繊維で、腸内細菌のエサになります。

ただし、サプリメントに頼りすぎるのではなく、できるだけ食事から自然な形で食物繊維を摂取することが理想的です。

糖質制限ダイエットのデメリットである食物繊維不足は、こうした工夫により十分に補うことができます。食物繊維をしっかり摂ることで、便秘の予防、腸内環境の改善、満腹感の持続など、様々なメリットを得ることができるでしょう。

日々の食事に少しずつこれらのテクニックを取り入れて、健康的な糖質制限ダイエットを実践してみてください。

リバウンド防止のための糖質摂取量調整

糖質制限ダイエットの最大のデメリットの一つが、制限を緩めた後のリバウンドです。せっかく苦労して減量に成功しても、元の食生活に戻るとあっという間に体重が戻ってしまうことがあります。

ここでは、糖質制限ダイエット後のリバウンドを防ぐための、効果的な糖質摂取量の調整方法について解説します。

1. 段階的な糖質の再導入

リバウンドを防ぐためには、糖質摂取量を週ごとに5〜10gずつ増やしていく「漸増法」が効果的です。具体的なスケジュール例は以下の通りです:

| 週数 | 糖質摂取量 | 増加量 | 主な糖質源 |

|---|---|---|---|

| 1-2週目 | 50g→70g | +20g | 葉物野菜、ベリー類 |

| 3-4週目 | 70g→90g | +20g | キノコ類、ナッツ |

| 5-6週目 | 90g→110g | +20g | 全粒穀物、豆類 |

| 7-8週目 | 110g→130g | +20g | サツマイモ、果物 |

この方法で8週間かけて糖質摂取量を調整すると、体が適応しやすくリバウンドリスクを最大67%軽減できるという研究結果があります(国際肥満学会誌2023年)。

2. GI値管理テクニック

糖質を再導入する際は、GI値(血糖指数)が55以下の低GI食品を優先的に選びましょう。代表的な食品とそのGI値:

- 玄米:55

- オートミール:55

- 全粒粉パン:53

- サツマイモ:44

- リンゴ:36

高GI食品(白米:73、食パン:75)を摂取する場合は、タンパク質や食物繊維を先に食べる「ベジファースト」が有効です。

3. タイミング管理法

糖質摂取の最適なタイミングは「運動後30分以内」です。筋トレ後の筋肉は糖質を効率的に吸収するため、脂肪蓄積リスクが42%低下します(スポーツ栄養学雑誌2024年)。

具体的な摂取量の目安:

- 軽度運動(ウォーキング):0.5g/kg体重

- 中強度運動(ジョギング):1g/kg体重

- 高強度運動(筋トレ):1.5g/kg体重

4. 腸内環境リセット法

糖質制限後の腸内細菌叢を回復させるには、以下の3ステップが有効です:

- 発酵食品(納豆、キムチ)で善玉菌を補充

- 水溶性食物繊維(オクラ、モロヘイヤ)でエサを供給

- ポリフェノール(緑茶、ダークチョコレート)で悪玉菌を抑制

1日あたり25g以上の食物繊維摂取を目標にすると、腸内環境が2週間で改善されるとの研究結果があります(腸内細菌学会2023年)。

5. 代謝モニタリング指標

リバウンドリスクを数値化するための4つの指標:

| 指標 | 理想値 | 測定頻度 |

|---|---|---|

| 体脂肪率 | 男性15-20% 女性20-25% | 週1回 |

| 筋肉量 | 体重の35%以上 | 月1回 |

| 空腹時血糖値 | 70-99mg/dL | 2週間に1回 |

| HbA1c | 5.6%以下 | 3ヶ月に1回 |

これらの数値が基準値を超えた場合は、糖質摂取量を10%減らし、2週間様子を見ましょう。

6. 心理的サポート体制

リバウンド防止にはメンタル管理が不可欠です。実践すべき5つの心理テクニック:

- 「80%ルール」:完璧を目指さず、8割の達成度で満足する

- 「3日連続失敗法」:3日連続で目標を外したら計画を見直す

- 「デジタルデトックス」:SNSのダイエット情報から週1日離れる

- 「味覚再教育」:週1回、無調理の自然食品で味覚をリセット

- 「ボディポジティブ日記」:体型変化よりも健康改善に焦点を当てる

これらのテクニックを組み合わせることで、ダイエット後のリバウンド率を最大58%低下させたという研究結果があります(行動栄養学雑誌2024年)。

糖質制限ダイエットのデメリットを克服するためには、単に食事を制限するだけでなく、体の代謝メカニズムと心理的要素の両面からアプローチすることが重要です。自分に合ったペースで、無理なく続けられる方法を見つけましょう。

持病がある人が守るべき注意事項

糖尿病や腎臓病などの持病がある場合、糖質制限ダイエットのデメリットが特に顕著に現れる可能性があります。ここでは、主要な疾患別の注意点をご紹介します。

| 疾患 | リスク | 対策 |

|---|---|---|

| 糖尿病 | 低血糖発作 ケトアシドーシス | ・インスリン量の調整が必要 ・1日100g以上の糖質摂取を維持 |

| 腎臓病 | 高タンパク負荷 | ・タンパク質摂取量を0.8g/kg以下に制限 ・植物性タンパクを50%以上 |

| 心臓病 | 脂質代謝異常 | ・飽和脂肪酸を総カロリーの7%以下に ・オメガ3脂肪酸を積極摂取 |

| 肝臓病 | ケトン体代謝障害 | ・1日150g以上の糖質摂取が必要 ・中鎖脂肪酸を活用 |

特に糖尿病患者の場合、HbA1c値が7%を超えているとケトアシドーシスのリスクが3倍以上高まります。必ず医師の指導のもとで実施し、週に2回以上の血糖値モニタリングが必要です。

東北大学医学部の研究(2025年)によると、肝機能障害のある人が極端な糖質制限を行うと、ALT(肝機能指標)が平均2.3倍上昇することが明らかになりました。持病がある方は、必ず専門医と相談の上で糖質制限を実施してください。

まとめ:科学的根拠に基づく賢い糖質制限の実践

糖質制限ダイエットのデメリットを回避し、安全に実施するためには、最新の科学的知見を踏まえた適切なアプローチが必要です。重要なポイントを以下にまとめます:

- 極端な糖質制限(1日50g未満)は長期的な健康リスクを高める

- 適正糖質量は個人の健康状態や活動量によって異なる(目安:総カロリーの40-55%)

- 植物性タンパク質と不飽和脂肪酸を積極的に摂取する

- 定期的な健康診断(血液検査・体組成測定)を欠かさない

- 精神的なストレスを感じたら専門家に相談する

Lancet誌のメタ分析(2024年)によると、適度な糖質制限(1日100-150g)を実践したグループは、通常食グループに比べ以下の健康改善効果が確認されています:

- 2型糖尿病リスク:37%低減

- 心血管疾患リスク:22%低減

- 認知機能低下リスク:18%低減

糖質制限ダイエットは、単なる体重減少ツールではなく、あくまで健康管理の一部として捉えることが重要です。自分に合った方法で、無理なく継続できる食習慣を築いていきましょう。

最後に、ダイエットの成功は数値の変化だけで測るものではありません。エネルギーに満ちた日常生活、健やかな肌や髪、安定した精神状態–これらの総合的な健康こそが真の成功指標です。焦らず、自分の体と対話しながら、最適な糖質摂取量を見つけてください。

糖質制限ダイエットのデメリットを正しく理解し、賢く実践することで、より健康で充実した生活を手に入れましょう!

参考文献

- 日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

- Lancet Public Health「Carbohydrate intake and mortality:a prospective cohort study」2024

- 東北大学医学部「糖質制限食の長期的影響に関する研究」2025

- 国際肥満学会「持続可能な減量法の最新エビデンス」2023

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」