糖質スパイクとは?原因と症状を徹底解説

「食後に急に眠くなる」「なんだかだるい」そんな経験はありませんか?実は、これらの症状の原因は「糖質スパイク」かもしれません。糖質スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象のことです。

この記事では、糖質スパイク(血糖値スパイク)について詳しく解説します。原因や症状、そして効果的な対策法まで、専門家の視点も交えながら分かりやすくお伝えしていきます。健康に関心がある方はもちろん、食後の眠気やだるさに悩んでいる方にもぜひ読んでいただきたい内容です!

それでは、糖質スパイクの正体に迫っていきましょう!

血糖値スパイクとは

血糖値スパイク(グルコーススパイク)とは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象のことです。血糖値のグラフが突出した「スパイク(尖った形)」のように上昇することから、この名称がつけられました。

通常、健康な人の血糖値は、空腹時は99mg/dL以下、食後2時間では140mg/dL未満に保たれています。しかし、血糖値スパイクが起こると、食後の血糖値が急激に上昇し、140mg/dL以上になることがあります。具体的には、食後30分後、1時間後、2時間後の測定にて血糖が140 mg/dLを超えた場合を「血糖スパイク」と定義することが多いです。

このような急激な血糖値の変動が健康に与える影響については、医学界でも議論があります。一部の研究では、血糖値の急激な変動が血管に負担をかけるという見解がありますが、一方で「血糖スパイクの有害性は科学的根拠が不十分」とする意見もあります。2006年にJAMAに掲載されたフランスの研究では血糖変動が活性酸素を増加させるという報告がありましたが、2011年のオランダの研究ではこの結果が否定されています。

血糖値スパイクは「隠れ糖尿病」とも呼ばれ、将来的な糖尿病リスクを高める可能性がありますが、その健康への影響については継続的な研究が必要な分野です。

血糖値スパイクが起こる仕組みを簡単に説明すると、以下のようになります:

- 米やパンなどに含まれる炭水化物(糖質)を摂取する

- 口から食道、胃を通り小腸でブドウ糖を分解・吸収する

- 吸収されたブドウ糖が血液に取り込まれて血糖値が上がる

- 血糖値の上昇を感知すると膵臓からインスリンが分泌される

- インスリンの働きにより肝臓や筋肉、脂肪などにブドウ糖が取り込まれ、血糖値は下がる

この精密な調節機構が正常に機能しないと、食後の血糖値が急上昇し、血糖値スパイクが発生します。特に問題となるのは、インスリンの分泌量が不足したり、分泌のタイミングが遅れたりすると、血糖値が急激に上昇します。その後、遅れて大量のインスリンが分泌されることで血糖値が急降下し、この急激な変動が様々な症状を引き起こす可能性があります。

血糖値スパイクの主な症状

血糖値スパイクの大きな特徴は、自覚症状がほとんどないことです。空腹時の血糖値は正常範囲内にあることが多く、食後に一時的に血糖値が上昇するだけなので、多くの人は自分が血糖値スパイクの状態にあることに気づきません。

この「症状の乏しさ」が、血糖値スパイクが「隠れた健康リスク」と言われる所以です。知らず知らずのうちに血糖値の急激な変動が繰り返され、様々な不調につながる可能性があります。

ただし、血糖値スパイクによる症状が現れるとすれば、主に食後に以下のような症状が現れることがあります:

- 強い眠気:食後の血糖値の急上昇と急降下により、強い眠気を感じることがある

- だるさ:エネルギー代謝の乱れにより、全身の倦怠感を感じる

- 頭痛:血管の拡張や収縮により、頭痛を感じることがある

- 集中力の低下:脳へのエネルギー供給の変動により、思考力や集中力が低下する

- 異常な空腹感:食後しばらくして強い空腹感を感じる

- 冷や汗:低血糖状態になると現れることがある

- 動悸:血糖値の急激な変動によって引き起こされる

- 不安感:低血糖状態になると現れることがある

- めまい:血糖値の急降下により起こることがある

- 手の震え:体が血糖値を上げるためにエネルギーを求めているサイン

- 食後の腹痛や違和感:血糖値が下がりすぎた状態を改善しようと、体がホルモンを分泌する際に胃腸が影響を受ける

これらの症状が食後に定期的に現れる場合は、血糖値スパイクや「隠れ低血糖」の可能性を考慮すべきです。特に食後の強い眠気やだるさは、多くの人が経験している血糖値スパイクの典型的な症状です。

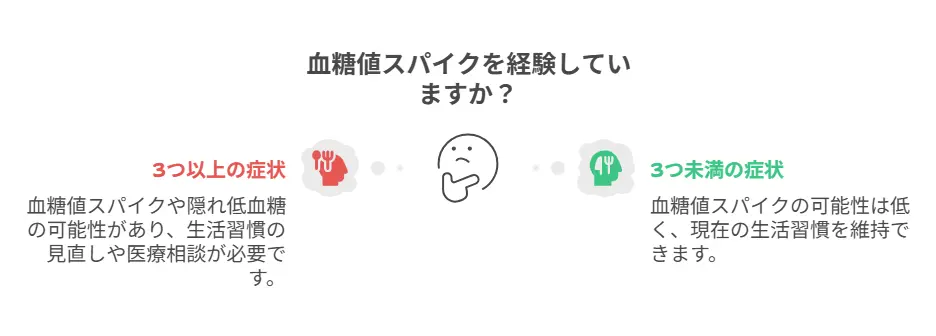

以下の簡単なセルフチェックリストで、あなたが血糖値スパイクを経験しているかどうかを確認してみましょう:

- 食後1〜2時間で強い眠気に襲われることが多い

- 炭水化物中心の食事の後に特に眠くなる

- 食後に急にだるくなることがある

- 食後に集中力が低下することがある

- 食後2〜3時間で急に空腹感を感じることがある

- 甘いものを食べた後に気分が悪くなることがある

- 食事の間隔が空くと、イライラしたり頭痛がしたりする

- 食後に手が震えることがある

- 食後に動悸や冷や汗を感じることがある

3つ以上当てはまる場合は、血糖値スパイクや隠れ低血糖の可能性があります。生活習慣の見直しや、必要に応じて医療機関での相談を検討しましょう。

食後の眠気と糖質スパイクの関係

「食後に急に眠くなる」という経験は、多くの人にあるのではないでしょうか?特にお昼ご飯の後、仕事や勉強に集中できなくなるという方も少なくないはずです。実は、この食後の眠気には糖質スパイクが深く関わっています。

食後の眠気と糖質スパイクの関係は、以下のメカニズムで説明できます:

- 血糖値の急上昇:炭水化物を多く含む食事(白米、パン、麺類など)を摂ると、血糖値が急上昇します。

- インスリンの過剰分泌:急上昇した血糖値を下げるために、膵臓から大量のインスリンが分泌されます。

- 血糖値の急降下:大量のインスリンにより血糖値が急激に低下し、「反応性低血糖」と呼ばれる状態になることがあります。

- 脳のエネルギー不足:脳はブドウ糖をエネルギー源としているため、血糖値が急降下すると脳のエネルギー供給が不安定になり、眠気を感じます。

- セロトニンとメラトニンの関係:炭水化物の摂取は、脳内のセロトニン(幸福感をもたらす神経伝達物質)の産生を促進します。セロトニンは体内でメラトニン(睡眠ホルモン)に変換されるため、眠気を引き起こす可能性があります。

つまり、食後の強い眠気は、血糖値の急激な変動(糖質スパイク)による脳のエネルギー供給の不安定さや、ホルモンバランスの変化が原因となっているのです。

特に注意したいのは、糖質の多い食事や早食いは、この糖質スパイクを引き起こしやすいという点です。ランチにラーメンやカレーライスなどの炭水化物中心の食事を急いで食べると、午後の眠気に悩まされる可能性が高くなります。

食後の眠気を防ぐためには、糖質スパイクを抑える食事方法を心がけることが効果的です。具体的な対策は後ほど詳しく解説します。

若い女性にも増える血糖値スパイク

血糖値スパイクは、中高年だけの問題ではありません。実は、若い女性にも増えている健康リスクなのです。特に20〜30代の女性の間で、血糖値スパイクが原因と思われる症状の訴えが増加しています。

若い女性に血糖値スパイクが増えている主な理由としては、以下のような要因が考えられます:

- 筋肉量の少なさ:女性は男性に比べて筋肉量が少ない傾向があります。筋肉はブドウ糖を消費する重要な組織であるため、筋肉量が少ないと血糖値が上昇しやすくなります。特に痩せ型の女性は、見た目は健康的でも筋肉量が少ないことが多く、血糖値スパイクのリスクが高まります。

- 無理なダイエット:極端な食事制限や食事の抜きは、次の食事での血糖値の急上昇を招きやすくなります。また、低糖質ダイエットの後に炭水化物を摂取すると、体が急激に反応して血糖値スパイクを起こしやすくなることがあります。

- 不規則な食生活:忙しい現代女性は、食事時間が不規則になりがちです。食事の間隔が長すぎると、次の食事での血糖値上昇が大きくなる傾向があります。

- ストレスと睡眠不足:現代社会を生きる若い女性は、仕事や人間関係などのストレスや睡眠不足に悩まされていることが多いです。ストレスホルモンは血糖値を上昇させ、睡眠不足はインスリンの効きを悪くします。

- 加工食品や甘い飲み物の摂取:コンビニ食やカフェでの甘い飲み物など、高糖質の食品を頻繁に摂取する生活習慣も、血糖値スパイクのリスクを高めます。

若い女性が血糖値スパイクに気をつけるべき理由は、単に将来の糖尿病リスクだけではありません。血糖値スパイクは、以下のような若い女性特有の悩みとも関連している可能性があります:

- 肌トラブル:血糖値の急激な変動は、肌の炎症を促進し、ニキビや肌荒れの原因となることがあります。

- PMS(月経前症候群)の悪化:血糖値の乱高下はホルモンバランスにも影響を与え、PMSの症状を悪化させる可能性があります。

- 疲労感と集中力低下:血糖値スパイクによるエネルギー代謝の乱れは、慢性的な疲労感や集中力の低下を引き起こします。

- 情緒不安定:血糖値の急激な変動は、気分の浮き沈みや情緒不安定の一因となることがあります。

このように、若い女性にとっても血糖値スパイクは無視できない健康リスクです。美容や健康を維持するためにも、血糖値スパイクを予防する生活習慣を身につけることが重要です。

血糖値スパイクが気持ちいいと感じる理由

一見すると健康に悪影響を及ぼす血糖値スパイクですが、実は一時的に「気持ちいい」と感じる瞬間があることをご存知でしょうか?これは、血糖値スパイクが脳内の報酬系に働きかけるためです。

血糖値スパイクが「気持ちいい」と感じられる理由は、主に以下の3つのメカニズムによるものです:

- ドーパミンの放出:糖質を多く含む食品(特に精製糖を含むお菓子や炭水化物)を摂取すると、脳内でドーパミンが放出されます。ドーパミンは「快感物質」とも呼ばれ、幸福感や満足感をもたらします。このドーパミンの放出が、糖質の多い食品を食べた直後の「幸せな気分」の正体です。

- セロトニンの増加:炭水化物の摂取は、脳内のセロトニンレベルを上昇させます。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させる効果があります。特にストレスを感じているときに甘いものが欲しくなるのは、この効果を無意識に求めているためかもしれません。

- エネルギー供給の即効性:糖質は最も速くエネルギーに変換される栄養素です。空腹状態で糖質を摂取すると、すぐにエネルギーとして利用され、活力が湧いてくるような感覚を得られます。この即効性のあるエネルギー供給が、一時的な「元気」や「気持ちよさ」をもたらします。

しかし、この「気持ちいい」感覚は長続きしません。血糖値が急上昇した後には、必ず急降下が待っています。血糖値が急降下すると、今度は逆に以下のような不快な症状が現れることがあります:

- 強い疲労感

- イライラや集中力の低下

- 空腹感(実際には食べる必要がなくても)

- 頭痛やめまい

- 不安感

このように、血糖値スパイクがもたらす「気持ちいい」感覚は一時的なものであり、その後には不快な反動が待っています。これは、ある意味で「中毒性」を持っていると言えるでしょう。甘いものや炭水化物を食べると一時的に気分が良くなるため、また食べたくなるという悪循環に陥りやすいのです。

血糖値スパイクがもたらす一時的な「気持ちよさ」に惑わされず、安定した血糖値を維持することが、真の健康と持続的な心地よさにつながります。

血糖値の急激な変動を避け、緩やかな上昇と下降を心がけることで、エネルギーレベルも気分も安定させることができます。それこそが、長期的な健康と幸福感を得るための鍵なのです。

糖質スパイクを防ぐ効果的な対策法

ここまで糖質スパイク(血糖値スパイク)の概念や症状について解説してきましたが、ここからは具体的な対策法をご紹介します。糖質スパイクを防ぐことは、短期的には食後の眠気やだるさを解消し、長期的には様々な健康リスクを低減することにつながります。

効果的な対策を日常生活に取り入れて、健康的な血糖値コントロールを目指しましょう!

血糖値スパイクの治し方

血糖値スパイクを「治す」というよりは、「予防・改善する」という考え方が適切です。血糖値スパイクは一時的な現象であり、生活習慣の改善によって予防・改善することができます。

血糖値スパイクを改善するための基本的なアプローチは、以下の3つに集約されます:

- 食事の内容と食べ方の工夫

- 適切な運動習慣の確立

- 規則正しい生活リズムの維持

それぞれについて、具体的な方法を見ていきましょう。

1. 食事の内容と食べ方の工夫

- 食物繊維を意識的に摂取する:野菜、海藻、きのこ類などの食物繊維が豊富な食品は、糖質の吸収を緩やかにします。毎食、野菜から食べ始めることを習慣にしましょう。

- 低GI食品を選ぶ:GI値(グリセミック・インデックス)が低い食品は、血糖値の上昇が緩やかです。白米よりも玄米、食パンよりも全粒粉パンなど、精製度の低い炭水化物を選びましょう。

- タンパク質と脂質をバランスよく摂る:タンパク質や健康的な脂質は、血糖値の上昇を緩やかにします。魚、肉、豆類、ナッツ類などを適量摂取しましょう。

- 食べる順番を工夫する:「ベジタブルファースト」と呼ばれる食べ方で、野菜→タンパク質→炭水化物の順に食べることで、血糖値の急上昇を防ぎます。

- ゆっくり食べる:早食いは血糖値の急上昇を招きます。一口ごとによく噛み、20分以上かけて食事をするよう心がけましょう。

2. 適切な運動習慣の確立

- 食後の軽い運動:食後30分〜2時間の間に軽いウォーキングなどの運動をすると、血糖値の上昇を抑制できます。

- 定期的な有酸素運動:ウォーキング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動は、インスリン感受性を高め、血糖コントロールを改善します。

- 筋力トレーニング:筋肉はブドウ糖を消費する重要な組織です。筋力トレーニングで筋肉量を増やすことで、血糖値を下げる能力が向上します。

3. 規則正しい生活リズムの維持

- 規則正しい食事時間:食事の間隔を極端に空けないよう、1日3食、規則正しく食べることが大切です。

- 質の良い睡眠:睡眠不足はインスリン抵抗性を高めます。7〜8時間の質の良い睡眠を確保しましょう。

- ストレス管理:ストレスホルモンは血糖値を上昇させます。瞑想、深呼吸、趣味の時間などでストレスを軽減しましょう。

これらの対策を総合的に実践することで、血糖値スパイクを効果的に予防・改善することができます。一度にすべてを変えようとするのではなく、できることから少しずつ取り入れていくことが長続きのコツです。

食事順序で血糖値スパイクを抑える方法

食事の順序を工夫するだけで、血糖値スパイクを効果的に抑制できることをご存知でしょうか?これは「ベジタブルファースト」と呼ばれる食べ方で、多くの研究でその効果が確認されています。

ベジタブルファーストとは、以下の順序で食事を摂ることです:

- 野菜、海藻類、キノコ類など食物繊維が豊富な食品から食べ始める

- 次にタンパク質(魚、肉、大豆製品など)を摂取する

- 最後に炭水化物(ご飯、パン、麺類など)を食べる

なぜこの順序が効果的なのでしょうか?そのメカニズムを解説します:

- 食物繊維の効果:野菜などに含まれる食物繊維は、胃腸の中で糖質の吸収を遅らせる「バリア」のような役割を果たします。食物繊維を先に摂ることで、後から摂る炭水化物の消化吸収がゆっくりになり、血糖値の急上昇を防ぎます。

- 消化速度の調整:タンパク質や脂質は、炭水化物よりも消化に時間がかかります。これらを先に摂ることで、胃の中の食べ物が小腸に送られるスピードが遅くなり、糖質の吸収が緩やかになります。

- インクレチンの分泌促進:食物繊維やタンパク質を先に摂ることで、インクレチンと呼ばれるホルモンの分泌が促進されます。インクレチンは、インスリンの分泌を適切に調整し、血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。

実際の研究では、同じ食事内容でも、炭水化物から食べた場合と比べて、野菜→タンパク質→炭水化物の順で食べた場合は、食後の血糖値上昇が約50%抑えられたという結果も報告されています。

ベジタブルファーストを実践するための具体的なコツをいくつかご紹介します:

- サラダや温野菜を最初に用意する:食事の最初に野菜料理を確実に食べられるよう、先に用意しておきましょう。

- スープから始める:野菜たっぷりのスープから食べ始めるのも良い方法です。

- 前菜を工夫する:外食時も、前菜にサラダや野菜料理を選ぶことで、ベジタブルファーストを実践できます。

- 野菜ジュースではなく、野菜そのものを:野菜ジュースは繊維質が少ないため、効果は限定的です。できるだけ野菜そのものを食べましょう。

- 食前に少量のナッツを食べる:食事の10分ほど前に素焼きナッツをひとつまみ食べることも、血糖値の急上昇を防ぐのに効果的です。

ベジタブルファーストは、特別な食材や調理法を必要とせず、誰でも今日から始められる簡単な方法です。日常の食事で意識的に取り入れることで、血糖値スパイクを効果的に抑制し、食後の眠気やだるさを軽減することができます。

ベジタブルファーストは、糖尿病患者だけでなく、健康な人にとっても有益な食べ方です。食後の血糖値を安定させることで、長期的な健康維持につながります。

血糖値スパイクを抑える飲み物

飲み物の選び方も、血糖値スパイクの予防に重要な役割を果たします。適切な飲み物を選ぶことで、食後の血糖値上昇を抑制し、より安定した血糖コントロールを実現できます。

血糖値スパイクを抑える効果が期待できる飲み物と、避けるべき飲み物について詳しく見ていきましょう。

◆ 血糖値スパイクを抑える効果が期待できる飲み物

- 水:最も基本的かつ重要な飲み物です。適切な水分摂取は血液の粘度を下げ、血流を改善します。食事の前に一杯の水を飲むことで、食事量を自然と抑えることもできます。

- 緑茶:緑茶に含まれるカテキンには、糖の吸収を緩やかにする効果があります。また、抗酸化作用も豊富で、血管の健康維持にも役立ちます。

- ウーロン茶:ウーロン茶に含まれるポリフェノールには、糖の吸収を抑制する効果があります。特に食後に飲むと効果的です。

- コーヒー(無糖):適量の無糖コーヒーは、インスリン感受性を高める効果があるとされています。ただし、カフェインに敏感な方は注意が必要です。

- 酢飲料:酢に含まれる酢酸には、糖の吸収を遅らせる効果があります。大さじ1杯程度の酢を水で薄めて飲むか、市販の酢飲料(砂糖が多く含まれていないもの)を利用するとよいでしょう。

- スパイスティー:シナモンやターメリックなどのスパイスを使ったハーブティーには、血糖値を安定させる効果があるとされています。

◆ 避けるべき飲み物

- 清涼飲料水:コーラやサイダーなどの炭酸飲料は、大量の砂糖を含んでおり、血糖値を急上昇させます。

- 果汁100%ジュース:果物そのものよりも繊維質が少なく、糖分が濃縮されているため、血糖値が上昇しやすくなります。

- スポーツドリンク:運動時の水分補給用に開発されたものですが、多くの糖分を含んでいます。運動していない時の飲用は避けましょう。

- 加糖コーヒー・紅茶:カフェラテやミルクティーなど、砂糖やシロップが添加されたドリンクは、血糖値を急上昇させます。

- アルコール:アルコールそのものは血糖値を上げませんが、カクテルやビールなどは糖分を含んでいます。また、アルコールは肝臓での糖新生を促進し、血糖コントロールを乱す可能性があります。

◆ 飲み物の摂取タイミングと量

血糖値スパイクを抑制するためには、飲み物の摂取タイミングも重要です:

- 食前:食事の15〜30分前に水や緑茶を飲むことで、食欲を適度に抑え、食べ過ぎを防ぐことができます。

- 食中:食事中に少量の水や無糖の飲み物を摂ることで、食べるペースが自然と遅くなり、消化を助けます。

- 食後:食後にウーロン茶や緑茶を飲むことで、糖の吸収を緩やかにする効果が期待できます。

飲み物の温度も血糖値に影響を与える可能性があります。冷たい飲み物よりも、常温や温かい飲み物の方が胃腸への負担が少なく、消化を助ける効果があります。

日常的に水分補給する際は、無糖の飲み物を選ぶことを心がけましょう。特に食後の血糖値上昇が気になる方は、食後に緑茶やウーロン茶を飲む習慣をつけるとよいでしょう。

飲み物の選択一つで、血糖値スパイクの予防に大きく貢献できます。砂糖入りの飲料を無糖の飲み物に置き換えるだけでも、血糖コントロールは大きく改善します。

運動で血糖値スパイクを改善する方法

運動は血糖値スパイクを改善するための非常に効果的な方法です。適切な運動は、インスリンの効きを良くし、筋肉でのブドウ糖の取り込みを促進することで、血糖値の安定に貢献します。

血糖値スパイクを改善するための運動について、詳しく見ていきましょう。

◆ 食後の運動の効果

食後に運動を行うことは、血糖値スパイクを抑制する即効性のある方法です。食後30分〜2時間の間に軽い運動を行うことで、以下のような効果が期待できます:

- 筋肉でのブドウ糖取り込みの促進:運動中の筋肉は、インスリンの助けがなくてもブドウ糖を取り込むことができます。これにより、食後の血糖値上昇が抑えられます。

- インスリン感受性の向上:運動はインスリンの効きを良くします。これにより、少ないインスリンでも効率的に血糖値を下げることができます。

- 血流の改善:運動によって血流が良くなると、インスリンや栄養素が体中に効率よく運ばれます。

食後の運動としておすすめなのは、以下のような軽〜中程度の運動です:

- ウォーキング:15〜30分程度の軽いウォーキングは、食後の血糖値上昇を抑える効果があります。特に食後の散歩は、消化も促進するため一石二鳥です。

- 軽いストレッチ:オフィスでも自宅でも手軽にできる軽いストレッチも効果的です。

- 階段の上り下り:エレベーターやエスカレーターではなく、階段を使うことも良い運動になります。

- 家事や掃除:食後に軽い家事や掃除を行うことも、血糖値を下げる効果があります。

◆ 定期的な運動プログラム

長期的な血糖コントロールのためには、定期的な運動習慣を身につけることが重要です。効果的な運動プログラムには、以下の2種類の運動を組み合わせることが推奨されています:

- 有酸素運動:ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動は、心肺機能を向上させ、インスリン感受性を高める効果があります。週に3〜5回、1回30分以上の有酸素運動を目標にしましょう。

- 筋力トレーニング:スクワット、腕立て伏せ、ダンベル運動などの筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、ブドウ糖の取り込み能力を向上させます。週に2〜3回、主要な筋肉群を鍛える筋力トレーニングを取り入れましょう。

特に筋力トレーニングは、加齢とともに減少する筋肉量を維持・増加させるために重要です。筋肉は「糖の倉庫」とも言われ、血糖値を下げる上で重要な役割を果たします。

◆ 運動を始める際の注意点

- 無理のない範囲から始める:特に運動習慣がない方は、短時間・軽強度の運動から始め、徐々に時間や強度を増やしていきましょう。

- 継続性を重視する:短時間でも毎日続ける方が、週に1回長時間運動するよりも効果的です。

- 楽しめる運動を選ぶ:続けるためには、自分が楽しめる運動を選ぶことが大切です。

- 健康状態に合わせる:持病がある方は、運動を始める前に医師に相談することをお勧めします。

運動は血糖値スパイクを改善するだけでなく、体重管理、心血管疾患リスクの低減、メンタルヘルスの向上など、多くの健康効果をもたらします。日常生活の中に無理なく運動を取り入れ、継続することが大切です。

運動は「薬」ではないので、即効性を求めすぎないことが大切です。継続することで徐々に効果が現れてきます。まずは、食後の短時間ウォーキングから始めてみましょう。

血糖値スパイク対策におすすめの食品

血糖値スパイクを抑制するためには、食品選びも重要なポイントです。血糖値の急上昇を抑え、緩やかな上昇を促す食品を意識的に取り入れることで、より効果的に血糖値をコントロールすることができます。

ここでは、血糖値スパイク対策におすすめの食品と、その効果について詳しく解説します。

ここでは、血糖値スパイク対策におすすめの食品と、その効果について詳しく解説します。

◆ 食物繊維が豊富な食品

食物繊維は、糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。特に水溶性食物繊維は、ゲル状になって糖質の吸収を遅らせる効果が高いとされています。

- 野菜類:ブロッコリー、ほうれん草、小松菜、キャベツなどの緑黄色野菜や、ごぼう、れんこん、さつまいもなどの根菜類

- 海藻類:わかめ、昆布、ひじき、もずくなど

- きのこ類:しいたけ、えのき、しめじ、まいたけなど

- 豆類:大豆、小豆、レンズ豆、ひよこ豆など

- 果物:りんご、いちご、ブルーベリー、アボカドなど(ただし、果物は糖分も含むため、適量を心がける)

◆ プロアントシアニジンを含む食品

プロアントシアニジンは、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されているポリフェノールの一種です。

- 赤ワイン:適量の赤ワインに含まれるプロアントシアニジンは血糖値の上昇を緩やかにします(ただし、飲酒は適量を守りましょう)

- カカオ製品:カカオ含有量の高いダークチョコレート(70%以上)

- シナモン:スパイスとして料理やヨーグルトに加えると効果的

- りんご:特に皮に多く含まれるので、皮ごと食べるのがおすすめ

- ブルーベリー:アントシアニンも豊富で抗酸化作用も期待できます

◆ 良質なタンパク質を含む食品

タンパク質は消化に時間がかかるため、一緒に摂取した糖質の吸収を緩やかにします。また、筋肉の材料となり、血糖値を下げる能力を高める効果もあります。

- 魚介類:サーモン、マグロ、サバ、イワシなどの青魚(オメガ3脂肪酸も豊富)

- 肉類:鶏むね肉、豚ヒレ肉など脂肪の少ない部位

- 卵:完全タンパク質を含み、栄養価が高い

- 大豆製品:豆腐、納豆、テンペ、豆乳など

- 乳製品:ギリシャヨーグルト、カッテージチーズなど(無糖のものを選ぶ)

◆ 健康的な脂質を含む食品

健康的な脂質は、糖質の吸収を遅らせるだけでなく、満腹感を高め、食べ過ぎを防ぐ効果もあります。

- ナッツ類:アーモンド、クルミ、マカダミアナッツなど(無塩・無糖のものを選ぶ)

- 種子類:チアシード、亜麻仁、かぼちゃの種など

- オリーブオイル:一価不飽和脂肪酸が豊富

- アボカド:健康的な脂質と食物繊維を同時に摂取できる

◆ 血糖値を安定させる効果がある調味料・スパイス

- 酢:食前に摂取すると、食後の血糖値上昇を抑制する効果があります。サラダのドレッシングや料理の調味料として活用しましょう。

- シナモン:インスリン感受性を高める効果があるとされています。ヨーグルトやコーヒーに少量加えるだけでも効果が期待できます。

- ターメリック:抗炎症作用があり、インスリン抵抗性を改善する可能性があります。カレーやスープに加えると良いでしょう。

- ショウガ:血行を促進し、代謝を高める効果があります。

◆ 低GI(グリセミック・インデックス)の炭水化物

炭水化物を摂取する際は、GI値の低いものを選ぶことで、血糖値の急上昇を抑えることができます。

- 全粒穀物:玄米、全粒粉パン、オートミール、キヌアなど

- 豆類:レンズ豆、ひよこ豆、小豆など

- 低GIの野菜:さつまいも(通常のじゃがいもよりGI値が低い)

◆ セカンドミール効果を活用する食品

セカンドミール効果とは、前の食事の内容が次の食事の血糖値上昇に影響を与える現象です。朝食をしっかり摂ることで、昼食時の血糖値上昇を抑えることができます。

- バナナ:研究によれば、朝食にバナナを摂取すると、非摂取群と比較して血糖スパイク発現率が有意に低くなることが確認されています。バナナに含まれる食物繊維や抵抗性でんぷんが関与していると考えられています。

- オートミール:β-グルカンという水溶性食物繊維が豊富で、セカンドミール効果が期待できます。

- 大豆製品:朝食に納豆や豆腐などの大豆製品を摂ることで、昼食後の血糖値上昇を抑える効果が期待できます。

◆ 実践的な食事例

これらの食品を組み合わせた、血糖値スパイク対策に効果的な食事例をいくつかご紹介します:

- 朝食:無糖ギリシャヨーグルト + ブルーベリー + アーモンド + シナモン + バナナ半分

- 昼食:サラダ(リーフ野菜、アボカド、ゆで卵、オリーブオイルと酢のドレッシング)+ 鶏むね肉のグリル + 少量の玄米

- 夕食:蒸し野菜(ブロッコリー、にんじん)+ サーモンのグリル + 少量のさつまいも

- 間食:少量のナッツ類や、低糖質の果物(いちご、りんご1/4個など)

これらの食品を日常的に取り入れることで、血糖値の急激な変動を抑え、より安定した血糖コントロールを実現することができます。ただし、どんな健康的な食品でも、摂取量には注意が必要です。特にナッツ類や果物は、適量を心がけましょう。

食品選びの基本は「なるべく自然に近い、加工度の低いもの」を選ぶことです。精製された食品よりも、自然の状態に近い食品の方が、一般的に血糖値の上昇が緩やかです。

一度にすべての食習慣を変えるのは難しいかもしれませんが、少しずつ血糖値スパイク対策に効果的な食品を取り入れていくことで、徐々に体質改善を図ることができます。

まとめ:糖質スパイク対策の重要ポイント

ここまで、糖質スパイク(血糖値スパイク)について、その原因や症状、そして効果的な対策法を詳しく解説してきました。最後に、糖質スパイク対策の重要ポイントをまとめておきましょう。

◆ 糖質スパイクとは何か?

糖質スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象のことです。具体的には、食後30分後、1時間後、2時間後の測定にて血糖が140 mg/dLを超えた場合を「血糖スパイク」と定義することが多いです。この急激な血糖値の変動は様々な症状を引き起こす可能性がありますが、その健康への長期的影響については科学的議論が続いている分野でもあります。

◆ 糖質スパイクの主な症状

- 食後の強い眠気

- だるさや疲労感

- 集中力の低下

- 頭痛

- 異常な空腹感

- イライラや不安感

- 手の震えや冷や汗

- 自律神経症状(動悸、めまいなど)

◆ 糖質スパイク対策の3つの柱

- 食事の工夫

- ベジタブルファースト(野菜→タンパク質→炭水化物の順で食べる)

- ゆっくり食べる(一口ごとによく噛み、20分以上かけて食事をする)

- 低GI食品を選ぶ(玄米、全粒粉パン、オートミールなど)

- 食物繊維、タンパク質、健康的な脂質をバランスよく摂取する

- 砂糖入り飲料を避け、水や緑茶などの無糖飲料を選ぶ

- 朝食にバナナやオートミールを取り入れ、セカンドミール効果を活用する

- 適切な運動

- 食後30分〜2時間の軽い運動(ウォーキングなど)

- 定期的な有酸素運動(週3〜5回、30分以上)

- 筋力トレーニング(週2〜3回)

- 規則正しい生活習慣

- 規則正しい食事時間(1日3食、適切な間隔で)

- 質の良い睡眠(7〜8時間)

- ストレス管理

◆ 糖質スパイク対策のメリット

- 食後の眠気やだるさの解消

- 集中力や生産性の向上

- 安定したエネルギーレベルの維持

- 将来的な糖尿病リスクの低減

- 心血管疾患リスクの低減

- 健康的な体重維持

- 肌の状態改善

- 全体的な健康と活力の向上

糖質スパイク対策は、特別な薬や高価なサプリメントを必要とするものではありません。日常の食事や生活習慣の小さな変化の積み重ねが、大きな健康効果をもたらします。

まずは、できることから少しずつ始めてみましょう。例えば、食事の際に野菜から食べ始める習慣をつけたり、食後に短時間のウォーキングを取り入れたりするだけでも、血糖値スパイクを抑制する効果が期待できます。

健康は一日にして成らず。小さな変化を継続することで、徐々に体質改善を図り、より健康的な生活を実現しましょう!

糖質スパイク対策は、単なる病気予防ではなく、日々のパフォーマンスや生活の質を向上させるための取り組みです。食後の眠気やだるさから解放され、一日中安定したエネルギーで過ごせるようになれば、仕事も趣味も充実した毎日を送ることができるでしょう。

最後に、血糖値スパイクが気になる方は、定期的な健康チェックも忘れずに。健康診断でHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が「正常高値」(5.6~6.4%)の場合は、食後の血糖値をチェックすることをお勧めします。早期発見・早期対策が、将来の健康を守る鍵となります。

糖質スパイクは「隠れた健康リスク」ですが、正しい知識と適切な生活習慣の改善により、十分に予防・管理が可能です。日々の小さな習慣の積み重ねが、将来の健康を大きく左右することを忘れないようにしましょう。

この記事が、皆さんの健康維持の一助となれば幸いです。健やかな毎日を過ごすために、今日からできることから始めてみませんか?

参考文献・引用元

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2023」

厚生労働省「健康日本21(第二次)」

American Diabetes Association. “Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes-2023”

Shukla AP, Iliescu RG, Thomas CE, Aronne LJ. “Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels.” Diabetes Care. 2015

Monnier L, et al. “Activation of Oxidative Stress by Acute Glucose Fluctuations Compared With Sustained Chronic Hyperglycemia in Patients With Type 2 Diabetes.” JAMA. 2006

Siegelaar SE, et al. “Glucose Variability; Does It Matter?” Endocrine Reviews. 2011

国立健康・栄養研究所「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

Nilsson AC, et al. “Including indigestible carbohydrates in the evening meal of healthy subjects improves glucose tolerance, lowers inflammatory markers, and increases satiety after a subsequent standardized breakfast.” Journal of Nutrition. 2008

Brighenti F, et al. “Effect of neutralized and native vinegar on blood glucose and acetate responses to a mixed meal in healthy subjects.” European Journal of Clinical Nutrition. 1995

Yamada K, et al. “Effect of banana consumption on faecal microbiota: a randomised, controlled trial.” Anaerobe. 2017