糖質ゼロ製品の基礎知識と選び方

近年、スーパーやコンビニの棚には「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」といった表示の商品が増えています。ダイエットや健康管理に関心が高まる中、これらの商品は多くの人の注目を集めていますね!

ただ、「糖質ゼロって本当に体にいいの?」「糖質ゼロと糖類ゼロの違いって何?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、糖質ゼロ製品の基礎知識から選び方、健康への影響まで徹底解説します。糖質制限に興味がある方、健康管理を意識している方必見の内容です!

糖質ゼロと糖類ゼロの違い

まず最初に押さえておきたいのが、「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」の違いです。この2つは似ているようで実は大きく異なります。

糖質とは、炭水化物から食物繊維を除いたものを指します。具体的には「糖類」「多糖類」「糖アルコール」などが含まれています。一方、糖類は糖質の一部であり、主に単糖類(ブドウ糖、果糖など)と二糖類(砂糖、乳糖など)が該当します。

つまり、「糖質ゼロ」は糖類も多糖類も糖アルコールも含まないことを意味するのに対し、「糖類ゼロ」は砂糖などの糖類を含まないだけで、他の糖質(多糖類や糖アルコールなど)は含んでいる可能性があるのです。

「糖質ゼロ」=糖を何も含まない

「糖類ゼロ」=砂糖を使っていないだけ

このため、「糖類ゼロ」と表示されている商品でも、カロリーがゼロとは限りません。糖質制限をしている方は、「糖質」の表示をしっかりチェックすることが重要です。

また、消費者庁の食品表示基準によると、「ゼロ」と表示できるのは、食品100gあたり(飲料の場合は100mlあたり)の含有量が0.5g未満の場合です。つまり、「ゼロ」と表示されていても、実際には微量の糖質または糖類が含まれている可能性があるのです。

食品表示基準における定義

食品表示は消費者庁が定める食品表示基準に基づいています。この基準をしっかり理解することで、商品選びの際の判断材料になります。

例えば、「ゼロ」「ノン」「レス」「無」といった表示ができるのは、食品100gあたり(飲料の場合は100mlあたり)の含有量が0.5g未満である場合です。これは完全に0gでなくても「ゼロ」と表示できることを意味します。

一方で、「糖質オフ」の表示には明確な基準は定められていません。しかし、「糖類オフ」や「糖類カット」と表示できるのは、比較対象品と比べて糖類を食品100gあたり5g以上、飲料の場合は100mlあたり2.5g以上低減しており、さらに低減された量の割合が25%以上である場合です。

「糖類控えめ」「ライト」「低」などと表示できるのは、含まれている糖類の量が食品100gあたり5g未満、または飲料の場合は100mlあたり2.5g未満の場合です。

| 表示 | 基準 |

|---|---|

| 糖質ゼロ/糖類ゼロ | 100gあたり0.5g未満 |

| 糖類オフ/カット | 比較対象品より5g以上低減(25%以上の削減) |

| 糖類控えめ/低 | 100gあたり5g未満 |

| カロリーゼロ | 100gあたり5kcal未満 |

このように、食品表示には様々な基準があります。「ゼロ」と表示されていても実際には微量に含まれている可能性があるため、特に糖尿病などで厳格な糖質管理が必要な方は注意が必要です。

糖質ゼロ食品一覧と特徴

現在、市場にはさまざまな糖質ゼロ食品が出回っています。ここでは、主な糖質ゼロ食品とその特徴をご紹介します。

まず、最も人気の高い糖質ゼロ食品カテゴリーの一つが「糖質ゼロビール」です。2020年10月に日本初の糖質ゼロビールとして「キリン一番搾り 糖質ゼロ」が発売されて以来、各メーカーが競って糖質ゼロビールを市場に投入しています。

例えば、以下のような商品があります:

- キリン一番搾り 糖質ゼロ:麦汁由来の旨味とホップの苦味がバランス良く、爽快感がある。アルコール度数5%、カロリーは100mL当たり29kcal

- パーフェクトサントリービール:ダイヤモンド麦芽やトリプルデコクション製法を採用し、濃色麦芽を使用。アルコール度数5.5%、カロリーは100mL当たり32kcal

- パーフェクトサントリービール〈黒〉:黒麦芽を使用し、ロースト麦芽由来の香ばしさや甘みが特徴。アルコール度数5%、カロリーは100mL当たり31kcal

- サッポロ生ビール ナナマル:糖質とプリン体の70%オフを実現。アルコール度数5%、カロリーは100mL当たり30kcal、糖質は0.5~0.9g

次に、糖質ゼロの調味料も多く販売されています。例えば、醤油やドレッシング、ケチャップなどがあります。これらは通常の調味料と比べて糖質が大幅にカットされていますが、味わいはほぼ変わらないように工夫されています。

また、糖質ゼロの麺類も人気です。こんにゃく麺や大豆麺、おからパウダーを使用した麺など、様々な種類があります。これらは通常の麺と比べて食感が異なる場合がありますが、調理法を工夫することで満足度の高い食事を楽しむことができます。

さらに、糖質ゼロのパンやご飯の代替品も増えています。大豆粉やおからパウダーを使用したパン、こんにゃく米などがその例です。これらは通常の炭水化物と比べてカロリーが低く、糖質制限中でも主食として楽しむことができます。

これらの糖質ゼロ食品は、糖質制限ダイエットや糖尿病の食事療法を行っている方にとって、食事の選択肢を広げる重要なアイテムとなっています。ただし、「ゼロ」と表示されていても実際には微量の糖質が含まれている可能性があるため、厳格な糖質制限が必要な方は栄養成分表示をしっかりチェックすることをおすすめします。

市場調査によると、糖質ゼロ食品市場は2025年から2032年にかけて12.6%のCAGRで成長すると予想されています。健康志向の消費者の増加と糖分制限の傾向により、今後もさらに多様な糖質ゼロ製品が登場することが期待されます。

糖質ゼロお菓子の種類と選び方

甘いものが好きな方にとって、糖質制限中に最も我慢が必要なのがお菓子ではないでしょうか。しかし、現在では様々な糖質ゼロのお菓子が販売されており、糖質を気にしながらも甘いものを楽しむことができるようになっています。

ロッテの「ZERO(ゼロ)」シリーズは1996年に発売され、2021年に発売25周年を迎えたロングセラーブランドです。砂糖ゼロ・糖類ゼロでありながら、お菓子の美味しさを追求しています。

主な糖質ゼロお菓子には以下のようなものがあります:

- チョコレート:ロッテのゼロシリーズ(ゼロ、ゼロカカオ70%、ゼロシュガーフリーチョコレートなど)、明治のチョコレート効果カカオ72%など

- クッキー・ビスケット:ゼロビスケット、おからクッキーなど

- アイス:ゼロアイスバー バニラ、ゼロアイスバー 抹茶、各社の糖質オフアイスなど

- ゼリー:寒天や蒟蒻を使用した糖質ゼロゼリー

- グミ:キシリトールを使用した糖質オフグミ

- その他:ゼログラノーラ、プロテインバーなど

糖質ゼロお菓子を選ぶ際のポイントは以下の通りです:

- 栄養成分表示をチェック:「糖質ゼロ」と表示されていても、実際の糖質量を確認することが重要です。

- 使用されている甘味料を確認:人工甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)や糖アルコール(エリスリトール、キシリトールなど)が使用されていることが多いです。これらに対するアレルギーや過敏症がある方は注意が必要です。

- 食物繊維の含有量:おからや大豆などを使用した糖質ゼロお菓子は食物繊維が豊富で、腸内環境の改善にも役立ちます。

- カロリーチェック:糖質ゼロでもカロリーが高い場合があります。特に脂質が多い製品はカロリーが高くなる傾向があります。

- 一日の摂取量を守る:糖質ゼロでも過剰摂取は避けるべきです。特に糖アルコールを多く含む製品は、摂りすぎると下痢などの消化器症状を引き起こす可能性があります。

糖質ゼロお菓子は、糖質制限中でも甘いものを楽しみたい方にとって強い味方です。ただし、「ゼロ」という表示に惑わされず、栄養成分表示をしっかりチェックし、適量を守ることが重要です。また、自然な甘みを持つフルーツなども取り入れながら、バランスの良い食生活を心がけましょう。

糖質ゼロカロリーの真実

「糖質ゼロ」と「カロリーゼロ」は必ずしもイコールではありません。この点を理解することは、健康的な食品選択において非常に重要です。

まず、カロリー(エネルギー)の供給源は糖質だけではありません。タンパク質や脂質もエネルギー源となります。具体的には:

- 糖質:1gあたり約4kcal

- タンパク質:1gあたり約4kcal

- 脂質:1gあたり約9kcal

- アルコール:1gあたり約7kcal

つまり、糖質がゼロでも、タンパク質や脂質が含まれていればカロリーはゼロにはなりません。例えば、糖質ゼロビールはアルコールを含むため、カロリーゼロではありません。

また、食品表示基準によると、「カロリーゼロ」と表示できるのは、食品100gあたり(飲料は100mlあたり)5kcal未満の場合です。つまり、「カロリーゼロ」と表示されていても、実際には微量のカロリーが含まれている可能性があります。

さらに、糖質ゼロ食品でよく使用される甘味料についても理解が必要です。人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、サッカリンなど)はほぼカロリーゼロですが、糖アルコール(エリスリトール、キシリトール、ソルビトールなど)は少量のカロリーを持っています。

| 甘味料の種類 | カロリー(1gあたり) | 特徴 |

|---|---|---|

| 砂糖(ショ糖) | 約4kcal | 一般的な甘味料 |

| アスパルテーム | 約4kcal | 少量で甘いため実質的なカロリーは低い |

| スクラロース | 0kcal | 体内で代謝されない |

| エリスリトール | 約0.2kcal | 糖アルコールの一種 |

| キシリトール | 約2.4kcal | 糖アルコールの一種、虫歯予防効果あり |

糖質ゼロ食品を選ぶ際は、単に「ゼロ」の表示だけでなく、栄養成分表示全体を確認することが重要です。特に、ダイエット目的で糖質ゼロ食品を選ぶ場合は、カロリー量も確認しましょう。

また、糖質ゼロ食品を過信して大量に摂取すると、予想以上のカロリー摂取につながる可能性があります。例えば、糖質ゼロチョコレートは通常のチョコレートより脂質が多い場合があり、結果的にカロリーがあまり変わらないこともあります。

糖質ゼロ食品は、糖質制限中の選択肢を広げるための有用なツールですが、カロリー摂取量全体のバランスを考えることが健康的な食生活の鍵となります。

糖質ゼロ商品の健康影響と活用法

糖質ゼロ商品は、糖質制限ダイエットや糖尿病の食事療法など、様々な場面で活用されています。しかし、その健康への影響については様々な見解があります。この章では、糖質ゼロ商品の健康への影響と効果的な活用法について詳しく解説します。

糖質ゼロは体に悪いのか検証

「糖質ゼロ食品は体に悪いのではないか」という疑問を持つ方も多いでしょう。この疑問に答えるために、糖質ゼロ食品の健康への影響を科学的な視点から検証していきます。

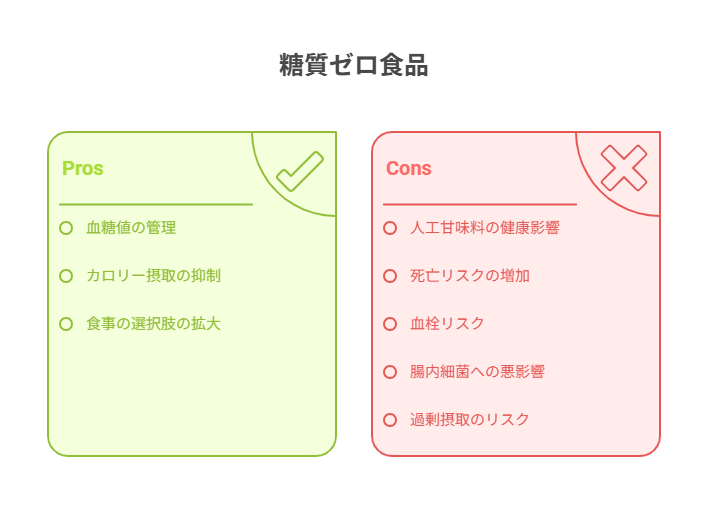

まず、糖質ゼロ食品のメリットとしては以下が挙げられます:

- 血糖値の急上昇を防ぐ:糖質の摂取を抑えることで、食後の血糖値の急上昇を防ぐことができます。これは特に糖尿病患者や血糖値が気になる方にとって重要です。

- カロリー摂取の抑制:糖質はエネルギー源となるため、糖質の摂取を抑えることでカロリー摂取も抑えられます。これはダイエットや体重管理に役立ちます。

- 食事の選択肢を広げる:糖質制限中でも、糖質ゼロ食品を活用することで食事の選択肢が広がります。

一方で、糖質ゼロ食品には以下のような懸念点も指摘されています:

- 人工甘味料の健康影響:糖質ゼロ食品でよく使用される人工甘味料には、健康上の懸念が指摘されています。米ジョージ・ワシントン大学のAllison Sylvetsky氏らの研究によると、人工甘味料の摂取量が多い人ほど、食生活が非健康的であるという関連性が示されています。

- 糖質制限による死亡リスク:国立国際医療研究センターの研究によると、低炭水化物食(糖質制限食)による長期的な効用は認められず、むしろ死亡リスクが有意に増加することが示唆されています。総272,216人を対象としたメタアナリシスでは、低炭水化物食遵守者の全死亡リスクは調整リスク比1.31(95%信頼区間1.07 – 1.59, p=0.007)と有意に高いことが報告されています。

- エリスリトールの血栓リスク:糖質ゼロ食品でよく使用される甘味料「エリスリトール」について、アメリカのクリーブランドクリニックの研究では、血液中のエリスリトール濃度が高い場合、心臓発作や脳卒中のリスクが2倍になる可能性が指摘されています。エリスリトールに血小板の凝固を促す作用があるとみられ、血栓が心臓や脳に達した場合に心臓発作や脳卒中を引き起こす可能性があります。

- 腸内細菌への悪影響:科学誌『フロンティアズ・イン・ニュートリション』に掲載された研究では、人工甘味料「ネオテーム」への曝露により腸壁の細胞死と漏れが増加することが示されています。また、通常は無害な腸内細菌が人工甘味料によって、塊を形成し腸内壁の細胞に付着して侵入するといった、病気を引き起こす恐れのある行動を始めたことが発見されています。

- 過剰摂取のリスク:「ゼロ」という表示により、安心して大量に摂取してしまう可能性があります。特に糖アルコールを多く含む食品は、過剰摂取すると下痢などの消化器症状を引き起こす可能性があります。

これらの懸念点は、主に人工甘味料の長期的な健康影響や極端な糖質制限に関するものです。現時点では決定的な結論は出ておらず、研究が継続されている状況です。

WHOの見解によれば、砂糖を含む糖類の1日の摂取量は総カロリーの10%未満を推奨し、5%未満であればさらに望ましいとされています。成人の場合には25g/日(小さじ6杯分)までとされています。

また、糖質摂取と認知症の関連についても研究が進んでいます。ある研究では、糖質の絶対摂取量(g/日)の増加は、すべての原因による認知症およびアルツハイマー病のリスク増加と有意な関連が認められています(すべての原因による認知症:ハザード比1.003、95%信頼区間1.002〜1.004、p<0.001、アルツハイマー病:ハザード比1.002、95%信頼区間1.001〜1.004、p=0.005)。このことから、糖質の過剰摂取は避けるべきですが、極端な制限も健康リスクをもたらす可能性があることを理解しておく必要があります。

糖質ゼロ食品を健康的に活用するためのポイントは以下の通りです:

- 過剰摂取を避ける:「ゼロ」だからといって大量に摂取するのではなく、適量を心がけましょう。

- 多様な食品をバランスよく摂る:糖質ゼロ食品だけに頼るのではなく、野菜、果物、タンパク質源、健康的な脂質など、多様な食品をバランスよく摂ることが重要です。

- 自然食品も取り入れる:加工度の低い自然食品(野菜、肉、魚など)も積極的に取り入れましょう。

- 個人の体調や体質に合わせる:人工甘味料に対する反応は個人差があります。体調の変化に注意しながら摂取することが大切です。

- 極端な糖質制限を避ける:研究結果が示すように、極端な糖質制限は長期的な健康リスクをもたらす可能性があります。適度な糖質摂取を心がけましょう。

糖質ゼロ食品は、適切に選択し適量を摂取すれば、健康的な食生活の一部となり得ます。しかし、「ゼロ」という表示に惑わされず、栄養バランス全体を考えることが重要です。また、人工甘味料の種類によっては特定の健康リスクが指摘されているため、多様な甘味料をローテーションで使用するなど、特定の甘味料への過度の依存を避けることも賢明です。

糖質ゼロと糖類ゼロどっちがいい

「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」、どちらを選ぶべきかは、個人の健康目標や状態によって異なります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを比較し、どのような場合にどちらを選ぶべきかを解説します。

前述の通り、「糖質ゼロ」は糖類も多糖類も糖アルコールも含まないことを意味し、「糖類ゼロ」は砂糖などの糖類を含まないだけで、他の糖質(多糖類や糖アルコールなど)は含んでいる可能性があります。

それぞれの特徴を比較してみましょう:

| 項目 | 糖質ゼロ | 糖類ゼロ |

|---|---|---|

| 定義 | 糖質(糖類+多糖類+糖アルコール)が0.5g/100g未満 | 糖類(単糖類+二糖類)が0.5g/100g未満 |

| 血糖値への影響 | ほとんど影響なし | 多糖類(デンプンなど)が含まれていれば上昇する可能性あり |

| カロリー | 糖質由来のカロリーはほぼなし(他の成分由来のカロリーはあり得る) | 多糖類由来のカロリーがある可能性あり |

| 味わい | 甘味が少ない場合が多い | 人工甘味料や糖アルコールで甘味を補っている場合が多い |

| 適している人 | 糖尿病患者、厳格な糖質制限を行っている人 | 虫歯予防が目的の人、緩やかな糖質制限を行っている人 |

では、どのような場合にどちらを選ぶべきでしょうか?

糖質ゼロを選ぶべき場合:

- 糖尿病の方で、血糖値の管理が重要な場合

- 厳格な糖質制限ダイエットを行っている場合

- ケトジェニックダイエットを実践している場合

- 糖質の摂取を最小限に抑えたい場合

糖類ゼロを選ぶべき場合:

- 虫歯予防が主な目的の場合(砂糖は虫歯の原因になりやすい)

- 緩やかな糖質制限を行っている場合

- 砂糖の摂取を控えたいが、完全な糖質制限は行わない場合

- 甘味を楽しみたい場合(糖類ゼロ商品は人工甘味料や糖アルコールで甘味を補っていることが多い)

実際の選択においては、商品の栄養成分表示を確認することが重要です。「糖質」「糖類」「炭水化物」の値を比較し、自分の健康目標に合った商品を選びましょう。

また、どちらを選ぶ場合でも、過剰摂取は避けるべきです。「ゼロ」という表示に安心して大量に摂取すると、予想外のカロリー摂取や人工甘味料の過剰摂取につながる可能性があります。特に、エリスリトールなどの特定の甘味料には健康リスクが指摘されているため、多様な甘味料を使用した製品をバランスよく選ぶことが望ましいでしょう。

最終的には、個人の健康状態や目標に合わせて選択することが重要です。特に持病がある場合は、医師や栄養士に相談した上で選択することをおすすめします。また、極端な糖質制限が長期的な健康リスクをもたらす可能性があることを考慮し、バランスの取れた食生活を心がけましょう。

糖質ゼロ酒の特徴と飲み方

お酒が好きな方にとって、糖質制限中でも楽しめる「糖質ゼロ酒」は大きな味方です。ここでは、糖質ゼロ酒の特徴と上手な飲み方について解説します。

糖質ゼロ酒の代表格は「糖質ゼロビール」です。2023年10月の酒税法改正を機に、さらに多くのヘルシー志向製品が発売されました。主な商品には以下のようなものがあります:

- キリン一番搾り 糖質ゼロ:麦汁由来の旨味とホップの苦味がバランス良く、爽快感がある。アルコール度数5%、カロリーは100mL当たり29kcal

- パーフェクトサントリービール:ダイヤモンド麦芽やトリプルデコクション製法を採用し、濃色麦芽を使用。アルコール度数5.5%、カロリーは100mL当たり32kcal

- アサヒスタイルフリー:糖質ゼロでありながら、すっきりとした飲み口が特徴。アルコール度数4%、カロリーは100mL当たり23kcal

- サッポロ生ビール ナナマル:糖質とプリン体の70%オフを実現。アルコール度数5%、カロリーは100mL当たり30kcal、糖質は0.5~0.9g

ビール以外にも、糖質ゼロや糖質オフを謳う酒類は増えています:

- 糖質ゼロチューハイ:様々なフレーバーがあり、甘さを抑えたすっきりとした味わいが特徴

- 糖質オフ日本酒:通常の日本酒より糖質を抑えた製品

- 糖質オフ梅酒:人工甘味料を使用し、糖質を抑えた梅酒

- ウイスキー・焼酎:蒸留酒は元々糖質が少ないため、ストレートやロック、水割りで飲めば糖質摂取を抑えられる

糖質ゼロ酒を飲む際の注意点は以下の通りです:

- カロリーに注意:糖質ゼロでもアルコールにはカロリーがあります(1gあたり約7kcal)。飲みすぎるとカロリーオーバーになる可能性があります。

- アルコール度数を確認:糖質ゼロビールの中には、通常のビールより高アルコールのものもあります。飲みやすさからつい飲みすぎてしまう可能性があるので注意しましょう。

- おつまみの選択:糖質ゼロのお酒を選んでも、高糖質のおつまみを食べては意味がありません。ナッツ、チーズ、枝豆、刺身など、低糖質のおつまみを選びましょう。

- 混ぜるものに注意:ウイスキーや焼酎を割る際は、糖質の高いジュースではなく、水やソーダで割ることをおすすめします。

- 適量を守る:糖質ゼロだからといって大量に飲むのは健康上好ましくありません。適量(男性なら1日1~2杯、女性なら1日1杯程度)を守りましょう。

- アルコールと糖質制限の相互作用に注意:厳格な糖質制限を行っている場合、アルコールの代謝が通常と異なる場合があります。特に空腹時の飲酒は血糖値の急激な低下を招く可能性があるため注意が必要です。

糖質ゼロ酒の上手な飲み方としては、以下のようなポイントがあります:

- よく冷やして飲む:特にビールタイプは、よく冷やすことで爽快感が増し、満足度が高まります。

- 適切なグラスを使用:ビールならビールグラス、ウイスキーならロックグラスなど、適切なグラスを使うことで香りや味わいを楽しめます。

- 低糖質おつまみとのペアリング:低糖質のおつまみと組み合わせることで、満足度の高い飲酒体験ができます。

- 飲む前に水分補給:アルコールは利尿作用があるため、飲む前に水分をしっかり摂っておくことで、脱水を防ぎます。

- 食事と一緒に飲む:空腹時の飲酒は避け、適切な食事と一緒に楽しむことで、アルコールの吸収速度を緩やかにし、血糖値の急激な変動を防ぎます。

糖質ゼロ酒は、糖質制限中でもお酒を楽しみたい方にとって良い選択肢です。ただし、「ゼロ」という表示に安心して飲みすぎないよう、適量を守ることが重要です。また、アルコールそのものには様々な健康リスクがあるため、飲酒頻度や量については自分の健康状態に合わせて調整しましょう。

人気の糖質ゼロCM分析

糖質ゼロ製品のCMは、消費者の購買意欲を高める重要な役割を果たしています。ここでは、人気の糖質ゼロ製品のCMを分析し、そのマーケティング戦略について考察します。

まず、糖質ゼロビールのCMに注目してみましょう。キリン一番搾り糖質ゼロのCMでは、「糖質ゼロなのに、一番搾りのうまさ」というキャッチコピーが使われています。このCMでは、糖質ゼロであることと美味しさの両立を強調しており、「我慢」ではなく「楽しみながらの健康志向」という価値観を訴求しています。

また、パーフェクトサントリービールのCMでは、俳優の阿部寛さんを起用し、「完璧を、愉しもう。」というキャッチコピーで、糖質ゼロでありながら本格的な味わいを楽しめることを強調しています。このCMは、「完璧主義」の消費者心理に訴えかけ、妥協なく健康と美味しさを追求する姿勢を表現しています。

アサヒスタイルフリーのCMでは、「自分スタイルを、自由に。」というコンセプトで、糖質ゼロのビールを選ぶことが自分らしいライフスタイルの一部であるというメッセージを発信しています。このCMは、特に若い世代や健康志向の高い消費者をターゲットにしています。

糖質ゼロ飲料のCMも印象的です。コカ・コーラゼロのCMでは、「ゼロだから、ゼロじゃない。」というパラドックスを用いたキャッチコピーで、糖質ゼロでも味わいはゼロではないという商品価値を表現しています。このCMは、糖質ゼロ製品に対する「味が薄い」「物足りない」といった先入観を払拭する狙いがあります。

ロッテのゼロシリーズのCMでは、「罪悪感ゼロ」というコンセプトで、糖質を気にせずお菓子を楽しめる喜びを表現しています。特に女性をターゲットにしたこのCMは、ダイエット中でも甘いものを楽しみたいという願望に応える商品として訴求しています。

これらのCMに共通するのは、以下のようなマーケティング戦略です:

- 「我慢」ではなく「楽しみ」の訴求:糖質制限を「辛い我慢」ではなく「新しい楽しみ方」として提案

- 健康と美味しさの両立:糖質ゼロでも美味しさは妥協しないというメッセージ

- ライフスタイル提案:糖質ゼロ製品を選ぶことが、現代的で健康的なライフスタイルの一部であるという価値観の提示

- 罪悪感からの解放:「罪悪感なく楽しめる」という精神的なメリットの強調

- 科学的根拠の提示:一部のCMでは、糖質ゼロの健康メリットを科学的に説明

これらのCMは、単に商品の特徴を伝えるだけでなく、消費者の感情や価値観に訴えかけることで、糖質ゼロ製品を選ぶことが「賢い選択」「前向きな選択」であるというイメージを構築しています。

ただし、消費者としては、CMの魅力的なメッセージに惑わされず、実際の商品の栄養成分や原材料をしっかり確認することが重要です。「ゼロ」という表示に安心して過剰摂取することなく、バランスの良い食生活の一部として糖質ゼロ製品を取り入れることが望ましいでしょう。

また、糖質ゼロ製品のCMが増加している背景には、糖質ゼロ市場の急速な成長があります。市場調査によると、糖質ゼロ・低糖質食品市場は2025年から2032年にかけて12.6%のCAGRで成長すると予想されており、この成長に伴い、各企業は競争力を高めるためにCM戦略に力を入れています。消費者の健康意識の高まりと、「健康だけど美味しい」という価値観の浸透が、この市場拡大を後押ししているのです。

糖質ゼロ商品の効果的な取り入れ方

糖質ゼロ商品を日常生活に効果的に取り入れるためのポイントを解説します。単に「ゼロ」という表示に飛びつくのではなく、自分の健康目標や生活スタイルに合わせた賢い選択が重要です。

まず、糖質ゼロ商品を取り入れる目的を明確にしましょう。ダイエットが目的なのか、糖尿病などの健康管理が目的なのか、単に健康的な食生活を送りたいのか、目的によって選ぶべき商品や取り入れ方が異なります。

以下に、目的別の効果的な取り入れ方を紹介します:

【ダイエット目的の場合】

- 置き換えではなく補助として使用:すべての食品を糖質ゼロ製品に置き換えるのではなく、特に糖質が気になる食品(主食、甘い飲み物、お菓子など)を選択的に置き換えましょう。

- カロリーチェック:糖質ゼロでもカロリーが高い場合があります。特に脂質が多い製品はカロリーが高くなる傾向があるため、栄養成分表示でカロリーもチェックしましょう。

- 食事バランスを維持:糖質ゼロ製品に頼りすぎず、タンパク質や脂質、食物繊維をバランスよく摂取することが重要です。

- 運動との組み合わせ:糖質ゼロ製品の活用と適度な運動を組み合わせることで、より効果的なダイエットが期待できます。

- 極端な糖質制限を避ける:研究結果が示すように、極端な低炭水化物食は長期的な健康リスクをもたらす可能性があります。完全に糖質を排除するのではなく、適切な量と質の糖質を摂取することが重要です。

【糖尿病など健康管理が目的の場合】

- 医師や栄養士の指導に従う:糖尿病などの疾患がある場合は、必ず医師や栄養士の指導のもとで糖質ゼロ製品を取り入れましょう。

- 血糖値のモニタリング:糖質ゼロ製品を取り入れた際の血糖値の変化をモニタリングし、自分の体に合った食品を選びましょう。

- 表示を過信しない:「ゼロ」と表示されていても実際には微量の糖質が含まれている可能性があるため、栄養成分表示を確認することが重要です。

- 食後の血糖値が上がりやすい食事の際に活用:特に食後の血糖値が上がりやすい朝食や間食に糖質ゼロ製品を取り入れると効果的です。

- 人工甘味料の種類に注意:エリスリトールなど特定の甘味料には健康リスクが指摘されているものもあります。多様な甘味料を使用した製品をローテーションで取り入れることで、特定の甘味料への過剰摂取を避けましょう。

【健康的な食生活のために】

- 自然食品とのバランス:加工度の低い自然食品(野菜、肉、魚など)と糖質ゼロ製品をバランスよく取り入れましょう。

- 食品添加物に注意:糖質ゼロ製品には様々な食品添加物が使用されている場合があります。できるだけ添加物の少ない製品を選ぶことをおすすめします。

- 週に数回の「チートデイ」を設ける:毎日厳格に糖質制限するのではなく、週に1~2回は通常の食事を楽しむ「チートデイ」を設けることで、ストレスなく続けられます。

- 食事の回数や時間帯を決める:頻繁に食べたり、だらだら食べたりすると虫歯のリスクも高まるため、食事の回数や時間帯を決めることも重要です。

- 腸内環境を意識する:人工甘味料が腸内細菌に悪影響を与える可能性があるため、発酵食品や食物繊維を積極的に摂取して腸内環境を整えましょう。

糖質ゼロ製品を効果的に活用するための具体的なアイデアをいくつか紹介します:

- 朝食:糖質オフのパンや低糖質グラノーラを取り入れる

- 昼食:糖質ゼロ麺を使った麺料理や、こんにゃく米を使ったどんぶり

- 夕食:通常の食事にし、主食の量を調整する

- 間食:糖質ゼロのチョコレートやクッキー、ナッツ類

- 飲み物:糖質ゼロの清涼飲料水や、糖質ゼロビール

最後に、糖質ゼロ製品を取り入れる際の注意点をまとめます:

- 過剰摂取を避ける:「ゼロ」だからといって大量に摂取するのは避けましょう。

- 表示を過信しない:栄養成分表示を確認する習慣をつけましょう。

- 体調の変化に注意:人工甘味料などに対する反応は個人差があります。体調の変化に注意しながら摂取しましょう。

- コストパフォーマンスを考える:糖質ゼロ製品は通常の製品より高価な場合が多いです。コストパフォーマンスも考慮して選びましょう。

- 長期的な視点で考える:一時的なダイエットではなく、長期的に続けられる食生活を目指しましょう。

- 極端な糖質制限のリスクを理解する:研究結果が示すように、極端な低炭水化物食は死亡リスクの増加と関連している可能性があります。バランスの取れた食事を心がけましょう。

糖質ゼロ製品は、適切に選択し活用すれば、健康的な食生活をサポートする強い味方となります。自分の目的や体質に合わせて、賢く取り入れていきましょう。

専門家が教える糖質管理のコツ

糖質管理は単に糖質ゼロ製品を選ぶだけではありません。ここでは、栄養学や医学の専門家が推奨する、効果的な糖質管理のコツを紹介します。

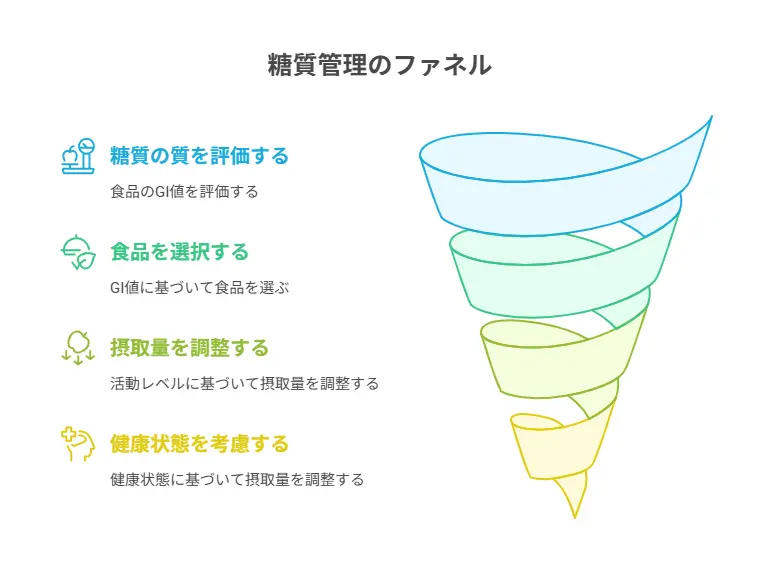

まず、糖質管理の基本的な考え方として、「完全に糖質を排除する」のではなく、「質と量を意識する」ことが重要です。糖質は脳のエネルギー源として重要な栄養素であり、完全に排除することは現実的ではありません。また、前述の研究結果が示すように、極端な糖質制限は長期的な健康リスクをもたらす可能性があります。

【糖質の質を意識する】

すべての糖質が同じではありません。GI値(グリセミック・インデックス)という指標を参考にすると良いでしょう。GI値とは、食品に含まれる糖質が血糖値を上げる速度を示す指標で、値が低いほど血糖値の上昇がゆるやかです。

- 高GI食品(70以上):白米、食パン、じゃがいも、砂糖など

- 中GI食品(56~69):玄米、そば、バナナなど

- 低GI食品(55以下):大豆、野菜、りんご、乳製品など

できるだけ低GI食品を選ぶことで、血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感も持続します。

【糖質の量をコントロールする】

1日の糖質摂取量の目安は、個人の活動量や健康状態によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります:

- 通常の食事:1日約250~300g

- 緩やかな糖質制限:1日約130~170g

- 中程度の糖質制限:1日約70~130g

- 厳格な糖質制限:1日約50g以下

糖尿病や肥満がある場合は、医師や栄養士と相談して適切な摂取量を決めることが重要です。ただし、研究結果が示すように、極端な低炭水化物食(厳格な糖質制限)は長期的な健康リスクをもたらす可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

【食事のバランスを整える】

糖質だけでなく、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど、様々な栄養素をバランスよく摂ることが重要です。特に以下の点に注意しましょう:

- タンパク質を十分に摂る:肉、魚、卵、大豆製品などから質の良いタンパク質を摂りましょう。タンパク質は筋肉の維持に重要であり、満腹感も持続します。

- 健康的な脂質を選ぶ:オリーブオイル、アボカド、ナッツ類などに含まれる不飽和脂肪酸は健康に良いとされています。

- 食物繊維を意識する:野菜、海藻、きのこなどの食物繊維は、血糖値の上昇を緩やかにし、腸内環境も整えます。

- ビタミン・ミネラルの摂取:糖質制限中は、果物や一部の野菜の摂取が減ることでビタミンやミネラルが不足しがちです。多様な食材を選ぶことで栄養バランスを保ちましょう。

【食べ方のコツ】

食べ方を工夫することで、同じ食品でも血糖値への影響を抑えることができます:

- 食べる順番を意識する:野菜→タンパク質→糖質の順に食べると、血糖値の上昇を緩やかにできます。

- よく噛んで食べる:よく噛むことで消化が促進され、満腹感も得られやすくなります。

- 食事の時間帯を規則的に:不規則な食事は血糖値の乱高下を招きます。できるだけ規則的な時間に食事をとりましょう。

- 間食を工夫する:間食が必要な場合は、ナッツ類や糖質ゼロのお菓子、チーズなど、糖質の少ないものを選びましょう。

- 食後の軽い運動:食後に15~30分程度の軽い運動(散歩など)をすると、食後の血糖値上昇を抑える効果があります。

【運動との組み合わせ】

適度な運動は、血糖値のコントロールに効果的です:

- 有酸素運動:ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、血糖値の改善に効果的です。

- 筋力トレーニング:筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、糖の消費量も増えます。

- 食後の軽い運動:食後に15~30分程度の軽い運動(散歩など)をすると、食後の血糖値上昇を抑える効果があります。

- 継続的な運動習慣:週に3~5回、30分以上の運動を継続することで、インスリン感受性が向上し、糖質の代謝が改善します。

【糖質ゼロ製品の賢い活用法】

専門家が推奨する糖質ゼロ製品の賢い活用法は以下の通りです:

- 完全置き換えではなく部分的に活用:すべての食品を糖質ゼロ製品に置き換えるのではなく、特に血糖値が上がりやすい食品(主食、甘い飲み物など)を選択的に置き換えましょう。

- 添加物の少ない製品を選ぶ:糖質ゼロを実現するために多くの添加物が使われている場合があります。できるだけ添加物の少ない製品を選びましょう。

- 人工甘味料の種類を分散させる:様々な種類の人工甘味料をローテーションで使うことで、特定の甘味料への過剰摂取を避けられます。特にエリスリトールは血栓リスクとの関連が指摘されているため、過剰摂取を避けることが重要です。

- 自然な甘味も取り入れる:完全に人工甘味料に頼るのではなく、少量の蜂蜜やメープルシロップなど、自然な甘味も適度に取り入れることで、満足感を得やすくなります。

- 人工甘味料と腸内細菌の関係を理解する:研究によると、一部の人工甘味料は腸内細菌のバランスを崩す可能性があります。発酵食品や食物繊維を積極的に摂取して腸内環境を整えましょう。

【糖質管理の長期的な視点】

糖質管理は一時的なダイエットではなく、長期的な健康維持のための習慣として捉えることが重要です:

- 無理のない範囲で続ける:極端な制限は長続きしません。自分のライフスタイルに合った、無理のない範囲で続けることが大切です。

- 定期的な健康チェック:血液検査などで定期的に健康状態をチェックし、糖質管理の効果を確認しましょう。

- ストレスを溜めない:食事制限によるストレスが溜まると、かえって健康に悪影響を及ぼす可能性があります。時には好きなものを適量楽しむことも大切です。

- 睡眠の質を高める:良質な睡眠は血糖コントロールに重要です。十分な睡眠時間を確保しましょう。

- 認知症予防の視点:研究結果が示すように、糖質の過剰摂取は認知症リスクと関連している可能性があります。適切な糖質管理は脳の健康維持にも貢献します。

糖質管理は、単に糖質ゼロ製品を選ぶだけではなく、食事全体のバランス、食べ方、運動、生活習慣など、様々な要素が関わる総合的なアプローチです。自分の体調や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を見つけることが成功の鍵となります。

また、糖質制限が向いていない人もいます。妊婦や授乳中の女性、成長期の子ども、激しいスポーツをする人などは、十分なエネルギー源として糖質が必要な場合があります。自分の状態に合った適切な糖質管理を行うためにも、必要に応じて医師や栄養士に相談することをおすすめします。

まとめ:賢い消費者になるために

糖質ゼロ製品は、適切に選択し利用すれば健康管理に役立つツールとなります。しかし、表示を過信せず、以下の点を心がけることが重要です:

- 正確な知識を持つ:「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」の違いや、「ゼロ」表示の基準を理解しましょう。

- 栄養成分表示を確認する習慣をつける:パッケージの裏面に記載された詳細情報をチェックする習慣をつけましょう。

- バランス良く摂取する:糖質ゼロ製品に頼りすぎず、多様な食品をバランスよく摂りましょう。

- 過剰摂取を避ける:「ゼロ」だからといって大量に摂取しないよう注意しましょう。

- 情報源を見極める:健康情報は様々な媒体で発信されていますが、科学的根拠に基づいた信頼できる情報源を選びましょう。

- 極端な糖質制限のリスクを理解する:研究結果が示すように、極端な低炭水化物食は死亡リスクの増加と関連している可能性があります。バランスの取れた食事を心がけましょう。

- 特定の甘味料のリスクを認識する:エリスリトールなど一部の甘味料には特定の健康リスクが指摘されています。多様な甘味料を使用した製品をバランスよく選びましょう。

- 腸内環境を意識する:人工甘味料が腸内細菌に悪影響を与える可能性があるため、発酵食品や食物繊維を積極的に摂取して腸内環境を整えましょう。

糖質ゼロ製品は、単に「健康に良い」「悪い」と二分できるものではありません。それぞれの製品の特性を理解し、自分の健康状態や目的に合わせて選択することが、現代の賢い消費者に求められる姿勢です。

最後に重要なのは、糖質ゼロ製品に頼るだけでなく、全体的な食生活やライフスタイルの改善を目指すことです。WHOが推奨する砂糖の適正摂取量(総カロリーの10%未満、理想的には5%未満)を参考に、日常的な食習慣を見直してみることが、長期的な健康維持につながるでしょう。

健康的な食生活は一朝一夕に完成するものではありません。小さな変化から始めて、徐々に習慣化していくことが大切です。糖質ゼロ製品を上手に活用しながら、自分に合った健康的な食生活を見つけていきましょう!

この記事が、糖質ゼロ製品についての理解を深め、より賢い食品選択の一助となれば幸いです。健康的な食生活で、活き活きとした毎日を送りましょう!

参考文献

消費者庁「食品表示基準について」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

WHO「Guideline: Sugars intake for adults and children」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2023」

国立国際医療研究センター「低炭水化物食と死亡リスクに関する研究」

クリーブランドクリニック「エリスリトールと血栓リスクに関する研究」

科学誌『フロンティアズ・イン・ニュートリション』「人工甘味料と腸内細菌に関する研究」

各メーカー公式サイト(キリン、サントリー、アサヒ、サッポロ、ロッテなど)

市場調査レポート「糖質ゼロ・低糖質食品市場の成長予測 2025-2032」