「糖質制限ダイエットを始めたけど、効果はいつから出るの?」多くの方が疑問に思う点です。短期集中で結果を出したいけれど、失敗や後悔はしたくない。そんなあなたの悩みに寄り添い、この記事では糖質制限ダイエットの効果が現れるタイミングや、正しい知識について詳しく解説します。体重が減り始めるまでの期間の目安を知ることで、モチベーションを維持しながら、健康的でリバウンドしないダイエットを目指せます。巷に溢れる情報に惑わされず、成功への第一歩を踏み出しましょう。

- 糖質制限ダイエットの基本的な体重減少パターン

- 見た目に変化が現れ始める具体的なタイミング

- 年代別・性別で効果の出方が異なる理由と対策

- 1ヶ月で効果が出ない場合の具体的な見直しポイント

糖質制限ダイエット効果いつからを徹底解析:基本知識と体重減少のメカニズム

- 糖質制限で体重落ち方グラフから見る減量パターンの特徴

- 糖質制限体重落ち方女性特有の変化と注意すべきポイント

- 糖質制限1ヶ月10キロ減量の可能性と現実的な目標設定

- 糖質制限どんどん痩せる理由と脂肪燃焼のメカニズム

- 糖質制限2週間見た目変化が現れ始める重要な転換点

糖質制限で体重落ち方グラフから見る減量パターンの特徴

糖質制限ダイエットを開始すると、体重は一直線に減っていくわけではありません。特徴的なパターンを理解することで、一喜一憂せずに継続できます。一般的に、体重の落ち方はグラフにすると3つのフェーズに分けられます。

第1フェーズは「初期の急降下期」です。これは糖質制限を始めてから最初の1週間程度で見られる現象で、体重がストンと落ちることがあります。しかし、これは体脂肪が燃焼した結果ではありません。主な原因は、体内の水分量が減少することにあります。糖質は体内で水分と結びつく性質があり、糖質1gあたり約3gの水分を保持しています。そのため、糖質の摂取を制限すると、体内に蓄えられていたグリコーゲン(糖質の貯蔵形態)がエネルギーとして使われ、それに伴い保持されていた水分も排出されるのです。この段階での体重減少は1〜3kgに及ぶこともありますが、あくまで水分量の変化による一時的なものだと理解しておくことが大切です。

第2フェーズは「停滞期または緩やかな減少期」です。初期の水分排出が終わると、体重減少のペースは落ち着きます。ここからが本格的な脂肪燃焼の始まりですが、体はエネルギー消費を抑えようとする「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」が働くため、体重が減りにくくなる停滞期に入ることがあります。この時期は数週間から1ヶ月ほど続くこともあり、ダイエットを挫折しやすいポイントです。グラフ上では、体重が横ばいになったり、ごくわずかな減少になったりします。ここで諦めずに、食事内容の見直しや運動を取り入れることで、停滞期を乗り越えることが可能になります。

第3フェーズは「安定した脂肪燃焼期」です。停滞期を乗り越えると、体は糖質の代わりに脂肪をエネルギーとして使う「ケトーシス」という状態に本格的に移行します。この段階に入ると、体重は再び緩やかに、しかし着実に減少し始めます。一般的に、脂肪の燃焼が本格的に始まるのは開始から3週間目以降とされています[1]。グラフでは、緩やかな右肩下がりの線を描くようになります。この時期に大切なのは、無理のない範囲で糖質制限を続け、タンパク質や良質な脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取することです。この安定期を維持することが、リバウンドを防ぎ、健康的に目標体重を達成するための鍵となります。

糖質制限体重落ち方女性特有の変化と注意すべきポイント

女性が糖質制限ダイエットに取り組む際、体重の落ち方には男性とは異なる特有の変化が見られます。これを理解しないまま進めると、効果が出にくいだけでなく、体調を崩す原因にもなりかねません。女性特有のポイントを把握し、適切に対処することが成功への近道です。

まず最も大きな影響を与えるのが、女性ホルモンの周期的な変動です。特に排卵後から月経前にかけての「黄体期」には、プロゲステロンというホルモンの分泌が増加します。このホルモンは、体に水分を溜め込みやすくしたり、食欲を増進させたりする作用があるため、ダイエット中であっても体重が減りにくくなったり、むしろ少し増加したりすることがあります。これは脂肪が増えたわけではない一時的な現象であるため、この時期に焦って過度な食事制限をすると、ストレスが増大し、かえってダイエットの妨げになります。「今は痩せにくい時期」と割り切り、体重維持を目標にするくらいの気持ちでいることが大切です。逆に、月経後から排卵前にかけての「卵胞期」は、エストロゲンというホルモンの影響で代謝が上がりやすく、精神的にも安定するため、ダイエットの効果が出やすい「痩せ期」と言えます。このサイクルを意識して、ダイエットの強度を調整することが女性には特に有効です。

また、女性は男性に比べて筋肉量が少ない傾向にあります。筋肉は基礎代謝の大部分を占めるため、筋肉量が少ないと、同じ食事制限をしても消費カロリーが少なくなり、体重が落ちにくい場合があります。特に極端な糖質制限を行うと、エネルギー不足を補うために筋肉が分解されてしまう「糖新生」が起こりやすくなります。筋肉が減ると基礎代謝がさらに低下し、結果的に痩せにくくリバウンドしやすい体質になってしまいます。これを防ぐためには、糖質を減らすだけでなく、筋肉の材料となるタンパク質を十分に摂取することが不可欠です。肉、魚、卵、大豆製品などを毎食取り入れることを意識しましょう。

さらに、糖質制限によって食事全体の量が減ると、食物繊維の摂取量も不足しがちになります。女性は元々便秘に悩む方が多いため、食物繊維不足は深刻な問題です。便秘はぽっこりお腹の原因になるだけでなく、腸内環境の悪化を招き、代謝の低下にも繋がります。糖質の少ない葉物野菜、きのこ類、海藻類を積極的に食事に取り入れ、十分な水分摂取を心がけることが、ダイエットをスムーズに進める上で非常に重要です。

糖質制限1ヶ月10キロ減量の可能性と現実的な目標設定

「糖質制限で1ヶ月に10キロ痩せる」という目標は、非常に魅力的ですが、その実現可能性とリスクを正しく理解する必要があります。結論から言うと、これは不可能ではありませんが、誰にでも推奨できる方法ではなく、多くの注意点を伴います。

1ヶ月で10キロといった大幅な減量を達成するためには、極めて厳格な糖質制限、いわゆる「ケトジェニックダイエット」を実践する必要があります。これは1日の糖質摂取量を20g以下に抑えるという非常に厳しい食事管理です。白米お茶碗1杯(約150g)に約55gの糖質が含まれていることを考えると、いかに徹底した管理が必要かが分かります。しかし、この1ヶ月という短期間での大幅な体重減少の内訳は、その多くが体脂肪ではなく、体内の水分と、残念ながら筋肉量の減少によるものです。脂肪1kgを燃焼させるには約7200kcalの消費が必要であり、1ヶ月で10kgの脂肪(72,000kcal)を燃焼させるのは物理的にほぼ不可能です。初期の急激な体重減は、ダイエットが成功していると錯覚させますが、筋肉が減ることで基礎代謝が落ち、結果的にリバウンドしやすい体質を作ってしまうリスクがあることを強く認識すべきです。

厳しい糖質制限は体への負担が大きく、頭痛、倦怠感、吐き気などの初期症状(ケトフルー)が現れることがあります。また、栄養バランスが大きく偏るため、専門家の指導なしに行うことは健康を損なうリスクが高いです。特に、結婚式などの特別なイベントを控えているなど、よほどの理由がない限り、このような短期決戦型のダイエットは避けるべきです。

では、現実的な目標はどのくらいでしょうか。一般的に、安全かつ健康的に推奨される減量ペースは、1ヶ月に現在の体重の3〜5%以内と言われています。例えば、体重70kgの人であれば、1ヶ月に2.1〜3.5kgの減量が目安です。このペースであれば、無理な食事制限をすることなく、筋肉量の減少を最小限に抑えながら、着実に脂肪を落としていくことが可能です。糖質制限を行う場合でも、北里大学の山田悟医師が提唱する「ロカボ(緩やかな糖質制限)」のように、1日の糖質量を70〜130g程度に設定する方法から始めるのが良いでしょう。これでも十分に効果は期待できますし、何より継続しやすいため、長期的に見て成功する確率が高まります。「1ヶ月で10キロ」という数字に惑わされず、自分のライフスタイルや体質に合った、現実的で健康的な目標を設定することが、ダイエット成功への最も確実な道です。

糖質制限どんどん痩せる理由と脂肪燃焼のメカニズム

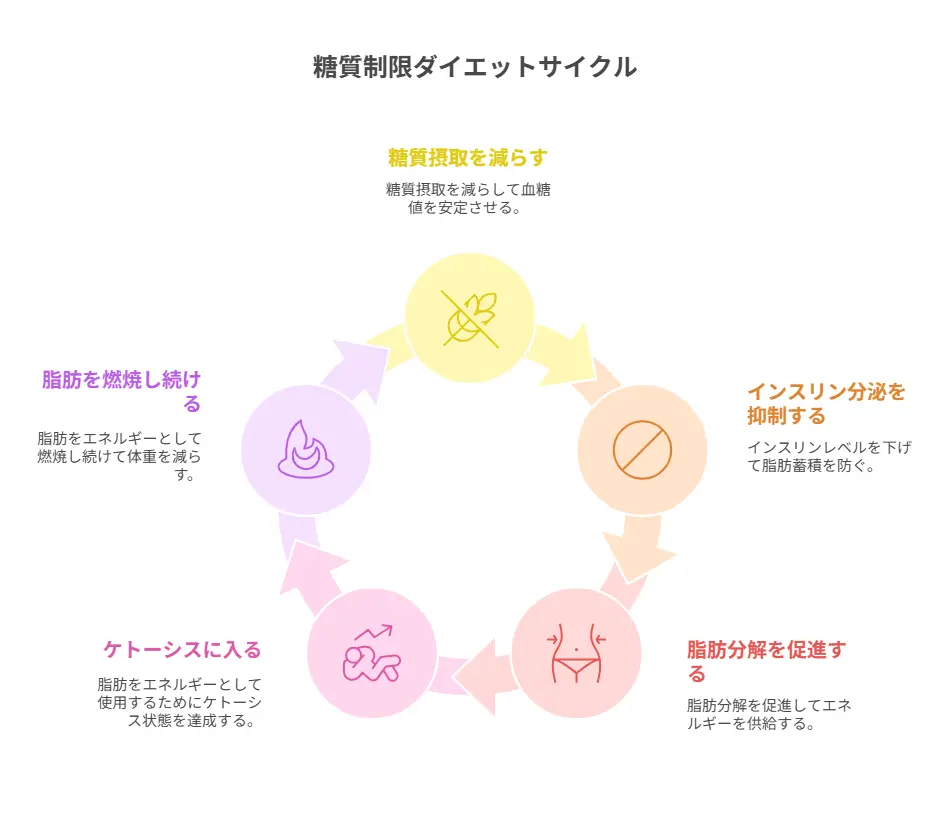

糖質制限ダイエットが「どんどん痩せる」と言われるのには、体のエネルギー代謝システムが根本から変わるという明確な理由があります。そのメカニズムを理解することで、なぜこのダイエット法が効果的なのか、そしてどのように取り組めば良いのかがより深く分かります。

私たちの体は通常、食事から摂取した糖質を分解して作られるブドウ糖を主要なエネルギー源として活動しています。食事で糖質を摂ると血糖値が上昇し、すい臓からインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは、血液中のブドウ糖をエネルギーとして利用するために細胞へ送り込む働きをします。しかし、必要以上に糖質を摂取すると、使い切れなかったブドウ糖はインスリンの働きによって脂肪細胞に運ばれ、中性脂肪として蓄積されます。これが体脂肪が増える主な原因です。さらに、インスリンには脂肪の分解を抑制する働きもあるため、高血糖の状態が続くと、脂肪は蓄積されやすく、分解されにくいという「太りやすい」状態になってしまうのです。

ここで糖質制限を行うと、体内で劇的な変化が起こります。糖質の摂取が大幅に減ることで、血糖値の上昇が緩やかになり、インスリンの分泌も抑制されます。これにより、新たな脂肪が蓄積されにくくなるだけでなく、脂肪の分解を邪魔するものがなくなるため、脂肪が燃焼しやすい環境が整います。

そして、さらに重要な変化が、エネルギー源の切り替えです。体内に利用できる糖質が枯渇すると、体は代替エネルギーを探し始めます。そこで白羽の矢が立つのが、蓄えられていた「脂肪」です。肝臓で脂肪が分解され、「ケトン体」という物質が生成されます。このケトン体は、ブドウ糖の代わりに脳や筋肉のエネルギー源として利用できる優れた物質です。このように、体が脂肪を分解してケトン体を作り、それを主要なエネルギー源として使う状態を「ケトーシス」と呼びます。このケトーシス状態に入ると、体はまるで脂肪燃焼工場のように、常に脂肪をエネルギーとして消費し続けるため、「どんどん痩せる」という感覚が得られるのです。この状態に移行するまでには個人差があり、早い人で数日、通常は1〜2週間程度かかると言われています。

つまり、糖質制限でどんどん痩せる理由は、インスリンの分泌を抑えて脂肪の蓄積を防ぎ、さらに体のエネルギー源を糖質から脂肪へと切り替えることで、常に脂肪が燃焼される体質へと変化させる点にあります。この根本的な代謝システムの変革こそが、糖質制限ダイエットの最大の強みなのです。

糖質制限2週間見た目変化が現れ始める重要な転換点

糖質制限を開始して2週間という期間は、ダイエットの成果を実感し始める上で非常に重要な転換点です。この時期に起こる体の変化を正しく理解することは、モチベーションを維持し、その後のダイエットを成功させるための鍵となります。

まず、糖質制限を始めて最初の1週間で起こる体重減少は、前述の通り、主に体内の水分が抜けることによるものです。体重計の数字は減りますが、鏡に映る自分の姿に大きな変化を感じる人は少ないかもしれません。しかし、2週間が経過する頃になると、多くの人が「見た目の変化」に気づき始めます。その最大の理由は「むくみの改善」です。

糖質は水分と結びつきやすい性質があるため、糖質を過剰に摂取していると体は余分な水分を溜め込み、むくみやすい状態になります。糖質制限を続けることで、体内の余分な糖質と水分が排出され、特に顔周りや脚のラインがスッキリしてきます。「フェイスラインがシャープになった」「夕方になっても脚がパンパンにならない」といった実感を得られることが多いのがこの時期です。

さらに、2週間という期間は、体が本格的に脂肪をエネルギーとして使い始める「ケトーシス」状態に移行し始める頃でもあります[8]。早い人ではこの段階で体脂肪の燃焼が始まります。見た目の変化としては、お腹周り、特に下腹部のぽっこり感が少し解消されたり、ウエストラインがわずかに細くなったりといった兆候が現れる可能性があります。これは、内臓脂肪から燃焼が始まる傾向があるためです。体重の変化以上に、こうした見た目の変化は、ダイエットが順調に進んでいる証拠と言えます。

ただし、注意点もあります。2週間が経過しても目に見える変化が感じられない場合でも、焦る必要はありません。ケトーシスへの移行スピードには個人差があり、遅い人では3ヶ月以上かかることもあります。また、食事内容が適切でない可能性も考えられます。知らず知らずのうちに調味料や加工食品から糖質を摂りすぎていたり、逆にカロリーを極端に制限しすぎて体が省エネモードに入ってしまっていたりすることもあります。もし2週間経っても全く変化がない場合は、一度食事記録を見直し、糖質量や総カロリー、タンパク質の摂取量などをチェックしてみるのが良いでしょう。この2週間という節目は、これまでの取り組みを評価し、必要であれば軌道修正を行うための絶好のタイミングなのです。

糖質制限ダイエット効果いつから実感できるかの個人差要因と対処法

- 40代糖質制限痩せない原因と年代別ダイエット戦略

- 50代糖質制限痩せない理由と更年期における代謝変化

- 糖質制限の長期的なリスクと科学的な注意点

- 糖質制限痩せない1ヶ月経過後の見直しポイントと改善策

- 糖質制限ダイエット効果いつから期待できるかの総合まとめ

40代糖質制限痩せない原因と年代別ダイエット戦略

「20代の頃と同じように食事を減らしても、40代になったら全く痩せない」という声は非常に多く聞かれます。糖質制限に挑戦しても、思うように効果が出ないと感じる40代の方は少なくありません。その原因は、加齢に伴う体の変化にあり、それを理解した上で年代に合った戦略を立てることが不可欠です。

40代で痩せにくくなる最大の原因は、「基礎代謝の低下」です。基礎代謝とは、生命維持のために無意識のうちに消費されるエネルギーのことで、その大部分は筋肉によって担われています。しかし、特別な運動をしない限り、筋肉量は30代をピークに年々減少し、40代になるとその低下が顕著になります。筋肉が減れば、当然ながら基礎代謝も低下し、1日に消費するカロリーが減るため、若い頃と同じ食生活では脂肪がつきやすくなってしまうのです。この状態でただ糖質を抜くだけのダイエットを行うと、エネルギー不足を補うために、さらに筋肉が分解されてしまい、基礎代謝が落ちるという悪循環に陥る危険性があります。

したがって、40代の糖質制限ダイエット戦略で最も重要なのは、「筋肉を減らさないこと」、そして「可能であれば増やすこと」です。そのためには、以下の2点が鍵となります。

第一に、タンパク質の積極的な摂取です。筋肉の材料であるタンパク質が不足すると、筋肉は維持できません。糖質を減らす分、肉、魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク質を意識して食事に取り入れる必要があります。体重1kgあたり1.2〜1.5gのタンパク質を目安に、毎食手のひら1枚分くらいのタンパク質源を食べるように心がけましょう。

第二に、筋力トレーニングの導入です。食事だけで筋肉量を増やすのは困難です。週に2〜3回でも良いので、自宅でできるスクワットや腕立て伏せ、あるいはジムでのトレーニングなど、筋肉に刺激を与える運動を取り入れることが非常に効果的です。特に下半身には大きな筋肉が集まっているので、スクワットは効率よく基礎代謝を上げるためにおすすめの運動です。有酸素運動も脂肪燃焼には有効ですが、筋トレと組み合わせることで、より高いダイエット効果が期待できます。

また、40代は仕事や家庭でストレスが溜まりやすい年代でもあります。慢性的なストレスは、コルチゾールというホルモンの分泌を促し、食欲の増進や脂肪の蓄積につながることが分かっています[6]。質の良い睡眠を確保する、趣味の時間を作るなど、意識的にリラックスする時間を持つことも、ダイエットを成功させるための重要な要素です。40代のダイエットは、ただ抜くだけでなく、「補う(タンパク質)」「鍛える(筋トレ)」「癒す(ストレスケア)」という多角的なアプローチが成功の秘訣です。

50代糖質制限痩せない理由と更年期における代謝変化

50代になると、多くの方がこれまで以上に体重のコントロールが難しくなったと感じます。特に女性の場合、更年期という大きな体の転換期を迎え、糖質制限をしても痩せない、あるいはかえって体重が増えてしまうという悩みに直面することがあります。その背景には、40代とはまた異なる、更年期特有の深刻な代謝変化が存在します。

50代、特に更年期の女性が痩せにくくなる最大の理由は、女性ホルモン「エストロゲン」の急激な減少です。エストロゲンには、内臓脂肪の蓄積を抑え、脂質代謝を促進する働きがあります。しかし、閉経前後の更年期になると、卵巣機能の低下に伴いエストロゲンの分泌が激減します。これにより、これまで皮下脂肪がつきやすかった体質から、男性のようにお腹周りに内臓脂肪がつきやすい体質へと変化してしまうのです。内臓脂肪は、生活習慣病のリスクを高めるため、見た目だけの問題では済みません。

さらに、40代から続く基礎代謝の低下は50代でさらに加速します[5]。このような状態で、若い頃と同じような厳しい糖質制限を行うことは非常に危険です。食事で糖質を極端に抑えると、筋肉の合成を促すインスリンの分泌が低下します。さらに、体はエネルギーを作り出すためにコルチゾールというストレスホルモンを分泌し、筋肉を分解して糖に変えようとします。つまり、50代での無理な糖質制限は、ただでさえ減少しやすい筋肉を、二重のメカニズムで失わせてしまう危険な行為なのです。また、骨密度の低下を招き、骨粗しょう症のリスクを高める可能性もあります。

では、50代はどのようにダイエットに取り組むべきでしょうか。戦略の基本は「守りのダイエット」です。極端な糖質制限は避け、1日の糖質量を100〜130g程度に設定する「ゆる糖質オフ(ロカボ)」を推奨します。完全に主食を抜くのではなく、玄米や雑穀米など、血糖値の上昇が緩やかな「質の良い糖質」を少量摂ることが大切です。そして、これまで以上にタンパク質の摂取が重要になります。筋肉と骨の健康を維持するため、毎食しっかりとタンパク質を摂りましょう。また、エストロゲンと似た働きをするとされる大豆イソフラボンを豊富に含む、豆腐や納豆などの大豆製品を積極的に食事に取り入れるのも効果的です。

運動面では、ウォーキングなどの有酸素運動に加え、骨に刺激を与える筋力トレーニングが欠かせません。50代の糖質制限は、「減らす」ことよりも「必要な栄養素をしっかり摂り、健康を維持しながら緩やかに体型を整える」という視点が何よりも大切です。焦らず、自分の体と向き合いながら、長期的な視点で取り組むことが求められます。

糖質制限の長期的なリスクと科学的な注意点

糖質制限ダイエットは短期的な減量効果が高いことから人気ですが、その長期的な安全性については、専門家の間でも議論があり、注意すべき点がいくつか報告されています。ダイエット方法を選択する上で、メリットだけでなく、潜在的なリスクについても知っておくことは非常に重要です。

最も注目すべきは、糖質摂取量と死亡率の関係を示した研究です。2018年に医学雑誌『The Lancet Public Health』に掲載された大規模な観察研究では、平均25年間にわたり約1万5千人の食生活を追跡調査しました。その結果、総摂取カロリーに占める炭水化物の割合が50〜55%の人が最も死亡率が低く、それより低い場合(40%未満)も高い場合(70%以上)も、死亡率が上昇するU字カーブの関係が見られました。つまり、極端な糖質制限は、長期的には健康寿命を縮める可能性があることを示唆しています。

また、糖質制限の内容も重要です。同じ低糖質食でも、タンパク質や脂質を動物性食品(肉やバターなど)から多く摂取しているグループは、植物性食品(野菜、ナッツ、豆類など)から摂取しているグループに比べて死亡リスクが高かったと報告されています。これは、動物性脂肪に多く含まれる飽和脂肪酸や加工肉などが、心血管疾患などのリスクを高めるためと考えられます。糖質制限を行う場合は、脂質やタンパク質の「質」にもこだわる必要があるのです。

さらに、極端な糖質制限は栄養バランスの偏りを招きやすく、食物繊維、ビタミン、ミネラルが不足しがちです。これにより便秘や肌荒れ、さらには骨密度の低下といった問題が起こる可能性があります[4]。特に、腎臓に持病がある方は、タンパク質の過剰摂取が腎臓に負担をかける可能性があるため、自己判断での糖質制限は絶対に避けるべきです。

これらのことから、糖質制限はあくまで数ヶ月程度の短期的なアプローチとして捉え、長期的に続ける場合は、1日の糖質量を70〜130gに設定する「ロカボ」のような緩やかな制限に留めるのが賢明です。そして何より、自己判断で極端な方法に走らず、不安な点があれば医師や管理栄養士などの専門家に相談することが、安全に健康的な体を手に入れるための最も確実な方法と言えるでしょう。

糖質制限痩せない1ヶ月経過後の見直しポイントと改善策

糖質制限を始めて1ヶ月。初期の水分減少による体重減も落ち着き、「ここから本格的に脂肪が燃えるはず」と期待していたのに、一向に体重が減らない、あるいは停滞してしまった。そんな時、多くの人が不安や焦りを感じ、挫折してしまいがちです。しかし、ここで諦めるのはまだ早いです。1ヶ月という節目は、これまでのやり方を見直し、軌道修正するための絶好の機会です。痩せない原因を突き止め、適切な改善策を講じることで、再び減量ペースを取り戻すことは十分に可能です。

見直すべきポイントは、大きく分けて4つあります。

第一に、「隠れ糖質」の摂取です。自分では糖質を制限しているつもりでも、知らず知らずのうちに摂取してしまっているケースは非常に多いです。特に注意が必要なのが調味料。みりん、ケチャップ、ソース、ドレッシング、焼肉のタレなどには、想像以上に多くの糖質が含まれています。また、春雨や片栗粉なども糖質が高い食材です。飲み物も盲点で、野菜ジュースやスポーツドリンクも糖質源となります。一度、1日の食事内容を細かく記録し、食品の栄養成分表示を確認する習慣をつけてみましょう。

第二に、「カロリーの過不足」です。糖質制限が他の食事法より減量効果が高いという報告もありますが、それはインスリン分泌抑制などによるものです[2]。しかし、消費カロリーを大幅に上回るカロリーを摂取し続ければ、体重は減りません。特に、ナッツ類やチーズ、アボカドなどは良質な栄養源ですが高カロリーなので、適量を守ることが大切です。逆に、痩せたい一心でカロリーを極端に制限しすぎると、体が飢餓状態だと認識し、代謝が落ちて痩せにくくなります。基礎代謝を下回るような過度なカロリー制限は避けましょう。

第三に、「栄養バランスの偏り」、特に「間違った制限」です。糖質制限で最も陥りやすい間違いが、糖質だけでなく脂質までカットしてしまうことです。糖質が枯渇した体は、脂質をエネルギー源として利用します。その脂質まで制限すると、体はエネルギー不足を補うため、筋肉を分解してしまいます。これは最も避けるべき不健康な痩せ方です。良質な脂質(オリーブオイル、魚の油、アボカドなど)は恐れずにしっかり摂りましょう。また、タンパク質不足も筋肉減少と代謝低下を招きます。

第四に、「生活習慣」です。睡眠不足やストレスは、食欲を乱すホルモンの分泌を促し、ダイエットの妨げになります。また、運動習慣がない場合は、軽いウォーキングからでも良いので体を動かす習慣をつけることで、停滞期を脱するきっかけになることがあります。1ヶ月経って痩せない時は、焦らずに一度立ち止まり、自分の食生活や生活習慣を冷静に分析してみることが、成功への最も確実な道筋です。

糖質制限ダイエット効果いつから期待できるかの総合まとめ

この記事を通じて、糖質制限ダイエットの効果がいつから現れるのか、そしてその効果を最大限に引き出すための様々な要因について解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて整理し、あなたが自信を持ってダイエットに取り組めるよう、総合的な結論を提示します。

- 糖質制限ダイエットの効果が現れ始めるのは個人差がある

- 初期の1週間での体重減少は主に水分の排出によるもの

- 本格的な脂肪燃焼は開始後2〜3週間から始まることが多い

- 2週間頃からむくみが取れ見た目に変化を感じやすくなる

- 体重の落ち方は急降下期、停滞期、安定減少期のパターンを辿る

- 女性はホルモン周期により体重が変動しやすいことを理解する

- 40代以降は基礎代謝の低下が痩せにくい大きな原因となる

- 年代が上がるほどタンパク質の摂取と筋トレの重要性が増す

- 50代は更年期の影響でエストロゲンが減少し内臓脂肪がつきやすくなる

- 50代以降は極端な糖質制限を避け「ゆる糖質オフ(ロカボ)」を推奨

- 1ヶ月で10キロといった過度な目標は筋肉減少を招きリバウンドリスクが高い

- 長期的な極端な糖質制限は死亡率を高める可能性も指摘されている

- 痩せない時は「隠れ糖質」「カロリー過不足」「栄養バランス」を見直す

- 糖質と脂質の両方を制限する間違ったダイエットは避ける

- 持病がある場合や体調に不安がある場合は必ず医師に相談する