「糖質とは砂糖」と検索されたあなたは、おそらく、日々の食生活で「糖質」という言葉をよく耳にするものの、その実態がどうにも掴みきれないと感じていらっしゃるのではないでしょうか。健康志向の高まりとともに「糖質制限」や「低糖質ダイエット」といった言葉が一般化し、「糖質=悪」あるいは「糖質=砂糖」という認識が広まっているように感じられるかもしれません。

しかし、本当に糖質と砂糖は同じものなのでしょうか。毎日食べるご飯やパン、果物に含まれる糖質は、お菓子や清涼飲料水に含まれる砂糖と同じように捉えて良いのか、また、その糖質 炭水化物 違いや糖質 種類についても、正確な知識を知りたいと思うのは当然のことです。特に、中性脂肪や体重が気になる方にとって、血糖値 糖質の関係性や、糖質 太るというイメージの真偽は気になるところでしょう。砂糖 種類や糖質 多い 食品を把握し、加工食品に潜む隠れ糖質に気づくことも重要です。

本記事では、このモヤモヤとした疑問に対し、糖質 役割の基本から、糖質制限 食材選びのコツ、そして「糖質とは砂糖」という誤解の構造まで、科学的根拠に基づいて徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたは糖質に関する正しい知識を身につけ、日々の食生活において自信を持って、より賢い選択ができるようになっていることでしょう。

- 糖質と炭水化物の違いや、糖質の多様な種類を理解できます

- 「糖質=砂糖」という誤解が生まれた背景とその真実が分かります

- 糖質が体内で果たす重要な役割と、過剰摂取のリスクを明確に把握できます

- 健康的な糖質の選び方、食べ方、そして現代社会における向き合い方を知ることができます

「糖質とは砂糖」誤解を解く基本

- 糖質と炭水化物の違いとは

- 糖質の種類とそれぞれの特徴

- 砂糖の種類を知り正しく理解

- 糖質が体内で果たす役割

- 糖質が多い食品と注意点

糖質と炭水化物の違いとは

私たちの体にとって大切な三大栄養素の一つに「炭水化物」があります。実は、この炭水化物の中に「糖質」が含まれていることをご存存知でしょうか。もう少し詳しく説明しますと、炭水化物は大きく分けて「糖質」と「食物繊維」の二つで構成されています。

糖質は、体内で消化吸収され、活動のための主要なエネルギー源となる部分を指します。例えば、ご飯やパンの主成分であるでんぷんなどがこれに当たります。一方、食物繊維は、私たちの消化酵素では分解されず、エネルギーにはなりにくいものの、お通じを良くしたり、食後の血糖値の急激な上昇を抑えたりするなど、重要な生理機能を持つ成分です。多くの研究で、食物繊維の摂取は生活習慣病の予防に役立つと報告されています。

このように、炭水化物という大きな枠組みの中に、エネルギー源となる糖質と、体の調子を整える食物繊維が存在していると理解することが大切です。つまり、すべての炭水化物が糖質であるわけではなく、糖質は炭水化物の一部なのです。

ポイント:炭水化物と糖質の関係

炭水化物 = 糖質 + 食物繊維

- 糖質:消化吸収されてエネルギーになる部分

- 食物繊維:消化吸収されないが、体にとって重要な働きをする部分

糖質の種類とそれぞれの特徴

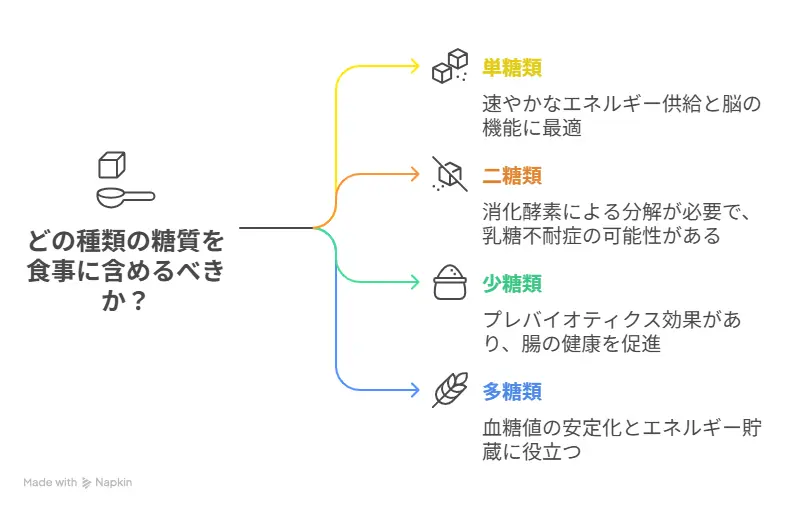

糖質には様々な種類があり、それぞれの構造や体内での働きは異なります。大きく分けて、分子の数によって「単糖類」「二糖類」「少糖類」「多糖類」の4つに分類されています。

単糖類:最小単位の糖

最もシンプルな構造を持つのが単糖類です。これ以上分解されることはなく、消化管から直接吸収されて速やかにエネルギーとなります。代表的なものには、脳の唯一のエネルギー源であるブドウ糖(グルコース)があります。血液中に含まれる糖のほとんどがブドウ糖です。その他に、果物やはちみつに多く含まれる果糖(フルクトース)や、乳製品に含まれる乳糖が分解されて得られるガラクトースがあります。

二糖類:2つの単糖が結合した糖

二つの単糖が結合したのが二糖類です。これらは消化酵素によって単糖に分解されてから体内に吸収されます。身近な例としては、一般的な「砂糖」の主成分であるショ糖(スクロース)が挙げられます。ショ糖はブドウ糖と果糖が結合しています。また、牛乳などの乳製品に含まれる乳糖(ラクトース)はブドウ糖とガラクトースが結合したものです。乳糖不耐症の方にとっては、この乳糖を分解する酵素が不足しているため、消化不良の原因となることがあります。麦芽水飴などに含まれる麦芽糖(マルトース)は、二つのブドウ糖が結合したものです。

少糖類(オリゴ糖):3~10個の単糖からなる糖

少糖類は、オリゴ糖とも呼ばれ、3〜10個程度の単糖が結合した糖です。一部は消化吸収されますが、多くは消化されずに大腸まで届き、ビフィズス菌などの善玉菌のエサとなることが知られています。このプレバイオティクス効果により、整腸作用が期待され、特定保健用食品(トクホ)の成分としても利用されています。イソマルトオリゴ糖やフラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖などが代表的です。

多糖類:多くの単糖が結合した複雑な糖

多数(10個以上)の単糖が結合した非常に複雑な構造を持つのが多糖類です。これらの糖は、ゆっくりと消化・吸収されるため、血糖値の急激な上昇を抑えやすいという特徴があります。私たちの食生活で最も一般的な多糖類は、米、小麦、じゃがいもなどの穀物や芋類に多く含まれるでんぷん(スターチ)です。体内でブドウ糖として利用されます。また、動物の体内でエネルギー源として貯蔵されるグリコーゲンも多糖類の一種です。食物繊維も多糖類に分類されますが、前述の通り、人間の消化酵素では分解されないためエネルギーにはなりません。

| 糖質の分類 | 構成する単糖の数 | 主な食品例 | 体内での吸収速度 |

|---|---|---|---|

| 単糖類 | 1個 | ブドウ糖、果糖(果物、はちみつ) | 速い(直接吸収) |

| 二糖類 | 2個 | ショ糖(砂糖)、乳糖(牛乳)、麦芽糖(水あめ) | 中程度(分解後吸収) |

| 少糖類(オリゴ糖) | 3~10個 | イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖 | 遅い(一部消化、整腸作用) |

| 多糖類 | 10個以上 | でんぷん(米、パン、じゃがいも)、グリコーゲン | 非常に遅い(段階的に分解) |

「こうして見ると、糖質にもたくさんの種類があるのですね。同じ糖質でも、その構造によって体に与える影響が大きく違うことが分かります。**吸収速度の違いを意識するだけでも、普段の食事の選択が変わってきそうです。**」

砂糖の種類を知り正しく理解

私たちの日常で「砂糖」と呼ばれるものは、主にショ糖(スクロース)を指します。ショ糖は、サトウキビやテンサイ(砂糖大根)から作られる甘味料であり、前述の通りブドウ糖と果糖が結合した二糖類です。一般的に、精製度が高いほどショ糖の純度が高くなり、色が白く、クセのない甘味になります。

砂糖には様々な種類がありますが、主成分はショ糖であることがほとんどです。

- 上白糖・グラニュー糖:最も一般的で精製度の高い砂糖です。ほぼ純粋なショ糖で構成されています。

- 三温糖・黒糖:精製度が低く、糖蜜を含んでいるため、独特の風味や色合いがあります。ショ糖以外のミネラルなども微量に含まれています。

- 液糖(果糖ブドウ糖液糖など):トウモロコシのでんぷんなどを分解して作られる液体の甘味料です。清涼飲料水や加工食品に広く使われており、ブドウ糖と果糖の混合物です。

重要な点は、「砂糖は数ある糖質の中の一種である」という事実です。これは、「すべてのリンゴが果物であるけれど、すべての果物がリンゴではない」というのと同じ考え方です。つまり、ご飯やパンに含まれるでんぷんも、果物に含まれる果糖も、牛乳に含まれる乳糖もすべて糖質ですが、これらは「砂糖」ではありません。砂糖は、糖質という大きなカテゴリの中の、特定の甘味を持つ成分を指しているのです。

補足:砂糖と甘味料

「砂糖」はショ糖を主成分とする甘味料ですが、他にも人工甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)や天然甘味料(ステビア、エリスリトールなど)など、糖質ではない、あるいは糖質含有量が少ない甘味料も存在します。これらは、カロリーゼロや低カロリーを実現するために食品に利用されています。

**人工甘味料は、アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムKなどが代表的で、少量で強い甘味が得られ、カロリーを抑える利点があります。しかし、一部には摂取量の上限が定められていたり、腸内環境への影響、あるいは味覚をより甘いものに慣れさせてしまう可能性を指摘する声もあります。一方、ステビアやエリスリトールのような天然甘味料は、植物由来など自然に近いイメージがありますが、これも過剰摂取は避けるべきです。重要なのは、これらの甘味料を活用しつつも、本来の甘味への感度を維持し、加工された食品への依存を減らす意識を持つことです。甘味料の種類を理解し、自身の体質や食生活に合ったものを選び、適量を心がけることが賢い利用法と言えるでしょう。**

糖質が体内で果たす役割

糖質は、私たちの体が正常に機能するために不可欠な栄養素です。その主な役割は以下の通りです。

主要なエネルギー源

摂取された糖質は、消化吸収されるとブドウ糖として血液中に送られます。このブドウ糖は、全身の細胞に運ばれてエネルギー源となり、筋肉の活動や体温の維持、細胞の修復など、あらゆる生命活動を支えています。特に、運動時や頭を使う作業をする際には、糖質が主要なエネルギー源として優先的に利用されます。日本糖尿病学会によると、糖質は人間が生きていく上で必要不可欠な栄養素であるとされています。(参照:日本糖尿病学会)

脳の唯一のエネルギー源

脳は、安静時でも全身の約20%ものエネルギーを消費する、非常に活発な臓器です。そして、その脳細胞がエネルギー源として利用できるのは、原則としてブドウ糖のみです。血液中のブドウ糖濃度が低下すると(低血糖状態)、脳機能に深刻な影響が現れ、集中力の低下、めまい、倦怠感、ひどい場合には意識障害を引き起こすこともあります。

タンパク質の節約

もし糖質からのエネルギーが不足すると、体は筋肉などのタンパク質を分解して、そこからブドウ糖を作り出し、エネルギーを補おうとします。このプロセスを「糖新生」と呼びます。しかし、これでは本来、筋肉や臓器の構成、酵素、ホルモンなどの重要な役割を担うべきタンパク質がエネルギー源として消費されてしまいます。十分な糖質を摂取することで、タンパク質が本来の役割に専念できるようになり、これを「タンパク質節約作用」と呼びます。

貯蔵と供給

食事から摂取されたブドウ糖がすぐにエネルギーとして使われない場合、余剰分は肝臓や筋肉にグリコーゲンとして貯蔵されます。このグリコーゲンは、血糖値が低下した際や運動時に分解され、ブドウ糖として血液中に放出され、必要な時にエネルギー源として利用されます。肝臓に蓄えられたグリコーゲンは全身に供給されますが、筋肉に蓄えられたグリコーゲンは筋肉自身のエネルギーとして使われるのが特徴です。

注意:糖質が足りないとどうなる?

糖質が極端に不足すると、上記で述べたように脳の機能低下や筋肉量の減少だけでなく、体が非常時のエネルギー源として脂肪からケトン体を生成し始めます。これは、体が飢餓状態に陥った際の代替メカニズムであり、体質によっては、吐き気や頭痛といった不調を引き起こす可能性も考えられます。

糖質が多い食品と注意点

私たちの身の回りには、様々な糖質を含む食品があります。しかし、すべての糖質が同じように体へ作用するわけではありません。特に注意が必要なのは、精製され、消化吸収が速い糖質を多く含む食品です。

主食となる穀物・芋類

米、パン、麺類、じゃがいも、さつまいもなどの穀物や芋類は、でんぷんという多糖類を多く含みます。これらは私たちの主要なエネルギー源となる大切な食品です。しかし、白米や食パン、うどんのように精製された穀物は、食物繊維が少なく、消化吸収が比較的速いため、一度に大量に摂取すると血糖値が急上昇しやすい傾向にあります。玄米や全粒粉パンのように未精製のものであれば、食物繊維が豊富で、血糖値の上昇が穏やかになります。

果物・乳製品

果物には果糖やブドウ糖、ショ糖が含まれています。ビタミンやミネラル、食物繊維も豊富で健康に良い食品ですが、果糖の過剰摂取は肝臓での中性脂肪合成を促進し、**非アルコール性脂肪肝(NAFLD)のリスクを高める可能性が近年注目されています。**そのため、ジュースなどで大量に摂るよりも、丸ごと適量を摂取することが推奨されています。牛乳や乳製品には乳糖が含まれています。乳糖は消化酵素によって分解されますが、乳糖不耐症の方にとっては注意が必要です。

お菓子・清涼飲料水・加工食品

最も注意が必要なのは、砂糖(ショ糖)や果糖ブドウ糖液糖などを大量に含むお菓子、清涼飲料水、そして多くの加工食品です。これらは分子構造が単純な糖類が多く、消化吸収が非常に速いため、摂取後すぐに血糖値が急激に上昇します。特に、清涼飲料水のように液体で摂取される糖質は、咀嚼のプロセスがなく、胃での滞留時間も短いため、さらに速い速度で吸収され、血糖値スパイク(血糖値の急激な上昇と下降)を引き起こしやすいと言われています。

また、これらには食物繊維やビタミン、ミネラルといった他の栄養素がほとんど含まれていない場合が多く、いわゆる「エンプティカロリー」として、栄養価が低い割にカロリーだけを過剰に摂取してしまうリスクがあります。

注意:液体糖質のリスク

清涼飲料水、スポーツドリンク、加糖コーヒーなど、液体で摂取される糖質は、固形物よりも満腹感を得にくく、無意識のうちに大量の糖質を摂取してしまいがちです。これにより、血糖値の急上昇やカロリーオーバーを招きやすく、肥満や生活習慣病のリスクを高める可能性があります。

賢く付き合う「糖質とは砂糖」の真実

- 加工食品の隠れ糖質とは

- なぜ糖質で太るのかの真実

- 血糖値と糖質の関係性

- 糖質制限や低糖質ダイエット

- 糖質制限に適した食材選び

- 「糖質とは砂糖」ではない賢い選択

加工食品の隠れ糖質とは

現代の食生活において、特に注意すべきなのが「隠れ糖質」の存在です。これは、甘いとは感じにくい食品や、健康的なイメージのある食品にも、砂糖やその他の糖質が意外なほど多く添加されているケースを指します。

例えば、市販のパン、シリアル、ヨーグルト、ドレッシング、ソース、レトルト食品、さらにはお惣菜など、多くの加工食品の原材料名を見ると、上位に「砂糖」「ぶどう糖果糖液糖」「異性化糖」「水あめ」といった糖質を示す言葉が記載されていることがあります。企業は、味の調整や保存性の向上、あるいは食感を良くするためにこれらの糖質を添加しているのです。

私たちは、甘いお菓子や清涼飲料水は「糖質が多い」と意識しやすいですが、甘くない加工食品にまで含まれていると、無意識のうちに過剰な糖質を摂取してしまうことになります。これが、「糖質 太る」という認識を強めたり、健康的な食生活を送っているつもりでもなかなか結果が出ない原因の一つとなることがあります。

「私もドレッシングやレトルト食品の成分表示は、あまりじっくり見たことがありませんでした。これからは意識して確認するようにします。」

食品表示の正しい読み方

隠れ糖質を避けるためには、食品パッケージに記載されている栄養成分表示と原材料表示を正しく読み解くスキルが不可欠です。日本では、食品表示法により「炭水化物」の表示が義務付けられており、近年では「糖質」と「食物繊維」の内訳を表示する製品も増えてきました。

- 栄養成分表示:「炭水化物」「糖質」「糖類」をチェック

「炭水化物」の量だけでなく、「糖質」や「糖類」の項目も確認しましょう。前述の通り、糖質は炭水化物から食物繊維を除いたもの全般を指し、糖類は単糖類と二糖類の総称です。特に、「糖類ゼロ」と表示されていても、でんぷんなどの多糖類は含まれている可能性があります。これは「砂糖不使用」を意味することが多いですが、「糖質ゼロ」ではないことに注意が必要です。

- 原材料表示:隠れた甘味料に注意

原材料は、多く含まれているものから順に記載されています。「砂糖」「果糖ぶどう糖液糖」「水あめ」「異性化液糖」「ブドウ糖」「麦芽糖」といった糖質系の甘味料が、リストの上位に表示されている場合は、その食品に多くの糖質が含まれていると考えられます。

**加えて、食品メーカーが用いる「ヘルシー」「低脂肪」といった表示が、必ずしも「低糖質」を意味しないことにも注意が必要です。例えば、「低脂肪」と謳われた商品が、脂肪分を減らす代わりに糖質を多く含んでいるケースは珍しくありません。消費者は、パッケージの印象だけでなく、**必ず栄養成分表示と原材料表示の全体を確認する習慣を持ち、表面的なキャッチフレーズに惑わされない情報リテラシーを養うことが重要です。**

なぜ糖質で太るのかの真実

「糖質を摂ると太る」という認識は広く浸透していますが、そのメカニズムを正しく理解することは、賢い糖質コントロールに繋がります。

エネルギーの過剰摂取と脂肪蓄積

最も単純な理由として、摂取した糖質が体のエネルギー消費量を上回った場合に、余剰分が体脂肪として蓄積されるという点が挙げられます。これは、糖質だけでなく脂質やタンパク質でも同様です。体は、活動に必要なエネルギーを賄った後、余ったエネルギーを将来のために貯蔵しようとします。その貯蔵形態の一つが脂肪なのです。

インスリンの働きと脂肪合成

糖質摂取が肥満に強く結びつくのは、インスリンというホルモンが大きく関わっているためです。糖質を摂取すると、消化されてブドウ糖が血液中に吸収され、血糖値が上昇します。この血糖値を下げるために、膵臓からインスリンが分泌されます。インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませてエネルギーとして利用させたり、グリコーゲンとして貯蔵させたりする重要な役割を持っています。

ただ、インスリンにはもう一つの重要な働きがあります。それは、余ったブドウ糖を肝臓で中性脂肪に変換し、脂肪細胞に蓄える働きです。つまり、血糖値が急激に上昇し、大量のインスリンが分泌されると、脂肪の合成が促進され、分解が抑制されるため、体脂肪が蓄積されやすくなるのです。

特に、単糖類や二糖類のような吸収の速い糖質は、血糖値を急激に上げるため、インスリンの過剰分泌を引き起こしやすく、結果として体脂肪の蓄積に繋がりやすいと考えられています。

補足:液体糖質と満腹感

前述の通り、清涼飲料水などの液体糖質は、固形物と比較して咀嚼が不要で、胃での滞留時間が短い傾向にあります。このため、満腹感を得にくく、より多くのカロリーを摂取してしまいやすいことが、肥満に繋がりやすい理由の一つとされています。

血糖値と糖質の関係性

血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。糖質の摂取は、この血糖値に大きく影響を与えます。糖質の種類によって、血糖値の上昇速度やその後の変動パターンが異なるため、この関係性を理解することが、健康的な食生活を送る上で非常に重要です。

消化吸収速度と血糖値上昇

単糖類や二糖類(砂糖、ブドウ糖、果糖など)は、分子構造がシンプルであるため、消化酵素による分解が不要、あるいは短時間で完了します。このため、摂取後速やかに血液中に吸収され、血糖値を急激に上昇させます。例えば、甘い清涼飲料水を飲んだ際に、すぐにエネルギーを感じるのはこのためです。

一方で、多糖類(でんぷんなど)は、多数の単糖が結合した複雑な構造を持つため、消化酵素によって段階的に分解される必要があります。この分解に時間がかかるため、ブドウ糖が血液中にゆっくりと放出され、血糖値の上昇も緩やかになります。例えば、玄米や全粒粉パンを食べた時の方が、白米や食パンを食べた時よりも血糖値の上昇が穏やかであるのは、食物繊維の働きと合わせて、でんぷんの複雑な構造も影響しています。

インスリン分泌と血糖値の変動

血糖値が急激に上昇すると、体は膵臓から大量のインスリンを分泌して血糖値を下げようとします。インスリンは血糖を細胞に取り込ませることで血糖値を下げますが、あまりに多くのインスリンが分泌されると、今度は血糖値が急激に低下してしまうことがあります。この急激な血糖値の低下(反応性低血糖)は、再び空腹感を強く感じさせたり、集中力の低下、だるさなどの不調を引き起こす原因となったりします。

GI値とGL値の活用

糖質が血糖値に与える影響を客観的に示す指標として、GI値(グリセミックインデックス)とGL値(グリセミックロード)があります。

- GI値(Glycemic Index):食品に含まれる糖質が、食後どのくらいの速さで血糖値を上昇させるかを示す指標です。ブドウ糖を摂取した場合の血糖値上昇を100として相対的に評価します。

- 高GI食品:砂糖、白米、食パン、じゃがいもなど(消化吸収が速く、血糖値を急上昇させやすい)

- 低GI食品:玄米、全粒粉パン、そば、豆類、野菜、ほとんどの果物など(消化吸収が緩やかで、血糖値上昇を穏やかにする)

- GL値(Glycemic Load):GI値に食品に含まれる糖質の「量」を掛け合わせた指標です。GI値が高くても、糖質の量が少なければGL値は低くなり、より実態に近い血糖値への影響を示します。例えば、スイカはGI値が高いですが、水分が多く糖質の絶対量が少ないため、GL値はそれほど高くありません。

ポイント:GI値・GL値の比較(例)

| 食品 | GI値 | 主な糖質の種類 | 血糖値への影響 |

|---|---|---|---|

| 白米 | 高(約70-80) | でんぷん(多糖類) | 比較的速やかに上昇 |

| 玄米 | 中(約50-60) | でんぷん(多糖類)、食物繊維 | 緩やかに上昇 |

| 食パン | 高(約90) | でんぷん(多糖類) | 速やかに上昇 |

| 全粒粉パン | 中(約50-70) | でんぷん(多糖類)、食物繊維 | 緩やかに上昇 |

| 砂糖(ショ糖) | 高(約65) | ショ糖(二糖類) | 速やかに上昇 |

| リンゴ | 低~中(約35-50) | 果糖、ブドウ糖、食物繊維 | 緩やかに上昇 |

※GI値はあくまで目安であり、調理法や食べ合わせによって変動することがあります。

糖質制限や低糖質ダイエット

近年、肥満や糖尿病対策として「糖質制限ダイエット」や「ロカボ」といった食生活が注目を集めています。しかし、その実践方法や目的について、正しい知識を持つことが大切です。

極端な糖質制限のリスク

糖質を極端に制限するダイエットは、短期間で体重を減少させる効果が期待できるかもしれませんが、いくつかの健康リスクも伴う可能性があります。例えば、糖質を多く含む穀物、芋類、果物などを完全に排除すると、それらに含まれるビタミンB群、食物繊維、ミネラルなどの重要な栄養素が不足しやすくなります。これには、厚生労働省も栄養バランスの偏りについて注意喚起をしています。また、エネルギー源が不足すると、体は筋肉を分解してエネルギーを生み出そうとすることがあり、これにより筋肉量が減少し、基礎代謝の低下につながることも考えられます。脳の唯一のエネルギー源であるブドウ糖が不足すれば、集中力の低下、めまい、倦怠感、頭痛などの「糖質欠乏症」の症状が現れることもあります。極端な制限は、食生活のストレスとなり、かえってリバウンドを招く可能性も指摘されています。

注意:腎臓への負担

極端な糖質制限を行う場合、不足するエネルギーを補うためにタンパク質や脂質の摂取量が増える傾向があります。特にタンパク質の過剰摂取は、腎臓に負担をかける可能性があるため、持病がある方や高齢の方は、必ず医師や管理栄養士に相談するようにしてください。

「適正糖質(ロカボ)」の考え方

極端な糖質制限とは異なり、推奨されているのが「適正糖質(ロカボ)」という考え方です。これは、一般社団法人食・楽・健康協会が提唱しており、「おいしく楽しく適正糖質」をスローガンに、無理なく糖質をコントロールすることを目的としています。ロカボの基本は、1食あたりの糖質を20~40g、1日の糖質摂取量を70~130gに抑えるというものです。

この範囲であれば、必要なエネルギーを確保しつつ、血糖値の急上昇を穏やかにし、健康的な食生活を無理なく続けられるとされています。ロカボでは、糖質の「量」だけでなく「質」も重視しており、精製された砂糖や穀物を控え、未精製の複合糖質や食物繊維を積極的に摂取することが推奨されています。これは、ペルソナである佐藤恵さんが求めている「無理なく、効果的に糖質をコントロールする方法」に非常に近い考え方と言えるでしょう。**また、ロカボは「おいしく楽しく」を掲げており、極端な制限によるストレスを避けることも重視しています。家族やパートナーと健康的な食生活を共有したい場合、ロカボの考え方を参考に、みんなで楽しめる低糖質レシピを試したり、食事の準備を分担したりすることも、継続のための大切な工夫となります。**

糖質制限に適した食材選び

「糖質とは砂糖」という誤解を解消した上で、日々の食生活でどのように糖質と向き合えば良いのでしょうか。大切なのは、「何を減らすべきか」と「何を積極的に摂るべきか」を理解し、バランスの取れた食事を心がけることです。

減らすべき糖質(特に注意が必要なもの)

- 砂糖を多く含む食品:清涼飲料水、お菓子、菓子パン、加糖ヨーグルトなどは、砂糖(ショ糖)や果糖ぶどう糖液糖が多く含まれ、血糖値を急激に上昇させやすい代表例です。これらの摂取量を減らすだけでも、糖質の総量を大きく減らすことができます。加工食品の隠れ糖質にも注意し、食品表示を確認する習慣をつけましょう。

- 精製された穀物:白米、食パン、うどん、ラーメンなどは、でんぷんが主成分であり、食物繊維が少ないためGI値が高い傾向にあります。これらを全く食べないのではなく、食べる量を調整したり、後述する未精製の穀物に置き換えたりすることが効果的です。

賢い間食・デザートの選び方

甘いものがどうしても食べたくなった時は、果物であれば丸ごと適量を、ヨーグルトは無糖のものを選び、ナッツやチーズ、ゆで卵などの低糖質でタンパク質が豊富な食品を間食にするのがおすすめです。市販の低糖質スイーツを選ぶ際も、砂糖の種類や量、人工甘味料の使用状況をしっかり確認しましょう。たまには好きなものを楽しむ「チートデー」を設けるなど、完璧主義になりすぎず、長期的に続けられる工夫も大切です。

積極的に摂るべき糖質(複合糖質、食物繊維が豊富なもの)

糖質を全く摂らないことは、前述のリスクを伴います。賢く選ぶべきは、食物繊維が豊富で消化吸収が緩やかな複合糖質です。

- 未精製の穀物:玄米、雑穀米、全粒粉パン、ライ麦パン、そばなどが挙げられます。これらは食物繊維が豊富で、血糖値の上昇が穏やかになるだけでなく、ビタミンやミネラルも多く含まれています。

- 野菜、きのこ類、海藻類:ほとんどが食物繊維で、糖質は非常に少ない上に、ビタミン、ミネラルも豊富です。食事の最初にこれらを食べる「ベジファースト」は、糖質の吸収を緩やかにする効果が期待できます。

- 豆類:大豆、レンズ豆、ひよこ豆などは、糖質が比較的少ない上に、良質なタンパク質や食物繊維も豊富です。

- 芋類(適量):じゃがいもやさつまいもにはでんぷんが多く含まれますが、食物繊維やビタミンも含まれています。調理法(冷ますとレジスタントスターチが増えるなど)や食べる量に注意すれば、良い糖質源となります。

- 果物(適量):ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富ですが、果糖も含むため、摂りすぎには注意が必要です。1日片手一杯程度を目安に、食後のデザートとしてではなく、間食として単独で摂取するか、食事の最初に食べることがおすすめです。ジュースではなく、丸ごと食べることで食物繊維も一緒に摂れます。

一日の食事プラン例(ロカボの視点から)

具体的なイメージを持つために、ロカボの考え方に基づいた一日の食事プラン例をご紹介します。

- 朝食: 全粒粉パン1枚(またはおにぎり半分)、卵料理(スクランブルエッグやゆで卵)、野菜サラダ(ドレッシングはノンオイルか少量)、無糖ヨーグルト。

- 昼食: 鶏むね肉や魚のグリル、たっぷりの野菜とキノコ類、少量の玄米ご飯(または低糖質パン)。外食であれば、定食のご飯を少なめにしてもらうか、麺類ならそばやうどんの具材を多めに、汁は飲まないようにする工夫も。

- 夕食: 魚や肉の主菜、豆腐や納豆などの豆製品、野菜中心の副菜2〜3品。主食は玄米を少量にするか、糖質量の少ない根菜類(こんにゃくやしらたき)を活用した料理を取り入れると良いでしょう。

外食・コンビニ食での賢い選択

忙しい現代人にとって、外食やコンビニ食は避けられないものです。ここでも賢い選択が重要になります。

- 外食: 定食を選ぶ際は、ご飯の量を少なめにオーダーし、野菜の小鉢を追加しましょう。麺類は、タンパク質が豊富な具材(肉、卵など)を選び、スープを全て飲み干さないようにするだけでも糖質や塩分を抑えられます。揚げ物よりは、焼き物や蒸し物を選ぶのが基本です。

- コンビニ: サラダチキン、ゆで卵、カット野菜、おでん(具材を選ぶ)、チーズ、ナッツ、ブランパン(低糖質パン)、無糖の飲み物などがおすすめです。おにぎりやサンドイッチを選ぶ場合は、具材にタンパク質や野菜が多いものを選び、同時にサラダやスープを追加して食物繊維を補給しましょう。商品の裏側の栄養成分表示を必ず確認する習慣を忘れずに。

健康的な食べ方と工夫

単に食材を選ぶだけでなく、食べ方にも工夫を取り入れることで、糖質との付き合い方がさらに健康的になります。

- 食べる順番を工夫する(ベジファースト):食事の最初に野菜やきのこ、海藻などの食物繊維を豊富に含む食品を摂ることで、後から食べる糖質の消化吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。次にタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)を摂り、最後に主食の糖質を摂るのが理想的とされています。

- 食べ合わせを考慮する:糖質単体で摂るよりも、タンパク質や脂質、食物繊維と一緒に摂ることで、血糖値の上昇を穏やかにできます。例えば、おにぎりだけ食べるよりも、具材としてタンパク質(鮭、梅干し、ツナなど)や海藻を組み合わせたり、一緒に野菜のおかずを食べたりするのが良いでしょう。

- よく噛んでゆっくり食べる:咀嚼回数を増やすことで、消化吸収が緩やかになり、血糖値の上昇も穏やかになります。また、満腹中枢が刺激され、過食を防ぐ効果も期待できます。

「糖質とは砂糖」ではない賢い選択

これまでの内容で、「糖質とは砂糖」という認識が誤解であることが明確になったかと思います。重要なのは、糖質という栄養素が持つ多様性を理解し、その「量」と「質」を適切に管理する賢い選択をすることです。

食品表示の正しい理解と活用

繰り返しになりますが、購入する食品の表示を正しく理解することは、賢い選択の第一歩です。特に、「糖質」と「糖類」の違いは重要です。「糖類ゼロ」は「砂糖ゼロ」に近い意味合いであることが多いですが、でんぷんなど他の糖質が含まれているため、糖質の総量が低いわけではないことに注意してください。原材料表示も確認し、隠れた砂糖や甘味料に気づく習慣を身につけましょう。これらの知識は、佐藤恵さんが「賢い消費者」となるために不可欠です。

情報リテラシーの重要性

インターネットやSNSには、健康やダイエットに関する情報が溢れています。しかし、「糖質は毒」「〇〇を食べるな」といった極端な情報や、科学的根拠に乏しい情報も少なくありません。信頼できる情報源(厚生労働省、日本糖尿病学会、管理栄養士、医師など)から情報を得るように心がけ、一つの情報だけで判断せず、多角的に情報を比較検討するメディアリテラシーを養うことが大切です。これは、あなたが流行の情報に流されずに、自分なりの判断基準を持つことにも繋がります。

心理的な側面への配慮と持続可能性

糖質との付き合い方は、単なる栄養学的な知識だけでなく、心理的な側面も大きく影響します。「糖質=悪」と捉え、完璧な制限を目指しすぎると、かえってストレスやリバウンドの原因となることがあります。たまには好きなものを適量楽しむ「チートデー」を設けたり、ストイックになりすぎない「適正糖質」の考え方を取り入れたりするなど、自分に合った持続可能な方法を見つけることが最も大切です。体重の増減だけでなく、体の軽さや肌の調子、集中力の変化など、体と心の両面から健康の変化を感じ取る「マインドフルイーティング」も、健康的な食生活を長く続けるための有効なアプローチとなります。

個人に合わせた糖質摂取の考え方

糖質の適量は、個人のライフスタイル、活動量、体質、健康状態によって大きく異なります。肉体労働者やアスリートのように活動量が多い人は、エネルギー源として多くの糖質が必要です。一方、デスクワークが主で活動量が少ない人は、糖質の過剰摂取に注意する必要があります。また、糖尿病や肥満、インスリン抵抗性がある方は、血糖コントロールのために糖質の摂取量や種類に特に注意が必要であり、医師や管理栄養士の指導に基づいた食事療法が不可欠です。

自分の体と対話し、体がどのように反応するかを感じ取りながら、最適な糖質摂取量と種類を見つけることが、長期的な健康維持に繋がります。もし不安な点があれば、専門家(医師、管理栄養士)に相談することも強く推奨いたします。

「この情報を家族にも共有して、みんなで健康的な食生活を意識できるようになりたいです。何よりも、これで食後の罪悪感から解放されそうです。**今日からできる工夫がたくさん見つかりました。**」

まとめ:キーワード「糖質とは砂糖」への最終的な回答と健康への提言

- 糖質は、炭水化物から食物繊維を除いた消化吸収される部分のことである

- 砂糖は、数ある糖質の中の「ショ糖」という特定の二糖類を指す

- 米やパンのでんぷん、果物の果糖、牛乳の乳糖なども全て糖質の一種である

- 糖質には単糖類、二糖類、少糖類、多糖類など様々な種類があり、体への影響が異なる

- 糖質は体にとって主要なエネルギー源であり、特に脳の唯一のエネルギー源として不可欠である

- 過剰な糖質摂取は、肥満、糖尿病、心血管疾患、脂肪肝、虫歯などのリスクを高める

- **特に果糖の過剰摂取は非アルコール性脂肪肝(NAFLD)のリスクを高める可能性が指摘されている**

- 特に消化吸収が速い砂糖や精製された穀物の過剰摂取には注意が必要である

- 加工食品には「隠れ糖質」が多く含まれるため、食品表示の確認が重要である

- **食品表示のキャッチフレーズだけでなく、原材料と栄養成分表示全体を確認する情報リテラシーが重要である**

- 「糖類ゼロ」と「糖質ゼロ」は意味が異なるため、表示を正しく理解する必要がある

- 糖質摂取が肥満に繋がるのは、エネルギー過剰とインスリンの過剰分泌が関係している

- 血糖値の急上昇を抑えるためには、低GI・低GLの食品を選び、食べる順番を工夫することが有効である

- 極端な糖質制限は栄養不足や体調不良を招くリスクがあり、推奨されない

- 「適正糖質(ロカボ)」は、無理なく糖質をコントロールする現実的な方法である

- **ロカボは無理なく続けられる糖質コントロール方法であり、心理的ストレスを避けることも大切である**

- 玄米、全粒粉、野菜、豆類、きのこ、海藻などの未精製の複合糖質を積極的に摂るべきである

- **賢い間食・デザートの選択肢として、ナッツ、チーズ、無糖ヨーグルトなどが挙げられる**

- **外食やコンビニ食でも、賢い選択と工夫で糖質コントロールは可能である**

- **人工甘味料などの活用も選択肢の一つだが、味覚のリセットを意識し、過度な依存は避けるべきである**

- **完璧主義に陥らず、たまには好きなものを楽しむなど、持続可能な方法を見つけることが大切である**

- **家族や周囲と協力し、一緒に健康的な食生活を目指す工夫も有効である**

- 自身の活動量や健康状態に応じた適切な糖質摂取量を専門家と相談しながら見つけることが大切である