「もち麦 糖質 糖尿病」というキーワードでこのページにたどり着いたあなたは、きっとご自身や大切なご家族の健康、特に血糖値に関する不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。健康診断で血糖値が高めだと指摘されたり、糖尿病予備群と診断されたりして、食事での改善策を探している方もいるかもしれません。実は、もち麦には、その豊富な食物繊維の力で、食後の血糖値上昇を穏やかにし、糖尿病の予防や管理に役立つ優れた効果が期待されています。もち麦のGI値が低いことは多くの研究で示されており、これは急激な血糖値スパイクを防ぐ上で非常に重要です。この穀物を普段の食卓に取り入れることは、もち麦 血糖値の安定化に繋がるだけでなく、もち麦 ダイエット 糖尿病対策としても注目されています。

当記事では、もち麦 糖尿病 効果の具体的なメカニズムから、もち麦 糖質制限における考え方、そしてもち麦 レシピ 糖尿病患者さんにもおすすめできるもち麦 食べ方 糖尿病対策まで、多角的に掘り下げて解説いたします。信頼できる情報に基づき、もち麦があなたの健康的な食生活をどのようにサポートしてくれるのか、詳しく見ていきましょう。

この記事を読むことでわかること

- もち麦が血糖値に与える影響とそのメカニズム

- 糖尿病の予防・改善にもち麦が果たす役割

- もち麦を効果的に食生活に取り入れる方法と注意点

- もち麦を生活に取り入れることで得られる将来的な健康メリット

もち麦が糖質と糖尿病に良い理由とは

- もち麦が持つ低GI値の秘密

- もち麦食物繊維と糖尿病の関係性

- 血糖値スパイクを抑制する効果

- もち麦による血糖値安定のメカニズム

- 糖尿病予防にも期待されるもち麦

もち麦が持つ低GI値の秘密

もち麦が血糖値管理において注目される最大の理由の一つは、その低GI値にあります。GI値とは、食品を摂取した際に血糖値がどれくらい、どのくらいの速さで上昇するかを示す指標です。ブドウ糖を100とした場合の相対値で表されます。

私たちが普段口にする主食の白米はGI値が約88と高く、食後に血糖値が急激に上昇しやすい傾向にあります。一方、炊飯したもち麦のGI値は品種や調理法にもよりますが、一般的に50~60程度とされており、これは低GI食品に分類されます。例えば、玄米のGI値が約55であることを考えると、もち麦がいかに血糖値に優しい食品であるかが分かります。

このGI値の低さは、もち麦に豊富に含まれる水溶性食物繊維、特にβ-グルカンが大きく関係しています。β-グルカンは、消化管内で水と混ざり合うことでゲル状の粘性の高い層を形成します。このゲルが糖質の消化酵素による分解を遅らせたり、ブドウ糖が小腸から吸収される速度を緩やかにしたりする働きがあります。これにより、食後の血糖値の急激な上昇を抑制し、緩やかなカーブを描くようになるため、インスリンの過剰な分泌を防ぐことにも繋がります。

GI値が低い食品を選ぶことは、日々の血糖値管理において非常に大切なのです。

もち麦食物繊維と糖尿病の関係性

もち麦が糖尿病の予防や管理に役立つのは、その食物繊維、特にβ-グルカンの優れた特性によるものです。前述の通り、もち麦には水溶性食物繊維であるβ-グルカンが非常に豊富に含まれています。文部科学省の日本食品標準成分表2020年版(八訂)によると、ゆでたもち麦(押し麦)100gあたりには約7.5gの食物繊維が含まれており、これは白米の約0.5gと比較して圧倒的な量です。

この豊富な食物繊維が、糖尿病にどのように関係するのかを掘り下げてみましょう。

β-グルカンがもたらす血糖値への好影響

もち麦のβ-グルカンは、食事の際に胃や小腸でゲル状となり、摂取した糖質が分解されてブドウ糖として吸収される速度を遅らせます。これにより、食後の急激な血糖値の上昇(血糖値スパイク)を抑制し、血糖値を安定させる効果が期待できます。血糖値の急激な変動は、膵臓からのインスリンの過剰な分泌を促し、インスリンを分泌する細胞に負担をかけるだけでなく、長期的にインスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性を引き起こす原因となります。もち麦の摂取は、このインスリン抵抗性の改善に寄与する可能性を秘めているのです。

腸内環境の改善と糖尿病

もち麦のβ-グルカンは、私たちの腸内に存在する善玉菌のエサとなります。これにより、腸内環境が改善され、善玉菌が活発に活動することで、短鎖脂肪酸と呼ばれる物質が生成されます。酪酸などの短鎖脂肪酸は、大腸のエネルギー源となるだけでなく、全身の代謝や免疫機能にも良い影響を与えることが近年注目されています。**特に、水溶性食物繊維であるβ-グルカンは便を柔らかくして排便をスムーズにする働きがある一方で、もち麦には不溶性食物繊維もバランス良く含まれており、便のかさを増して腸を刺激し、頑固な便秘の解消にも貢献します。**一部の研究では、健康な腸内環境がインスリン抵抗性の改善や、全身の炎症レベルの低下に関連している可能性も示唆されています。

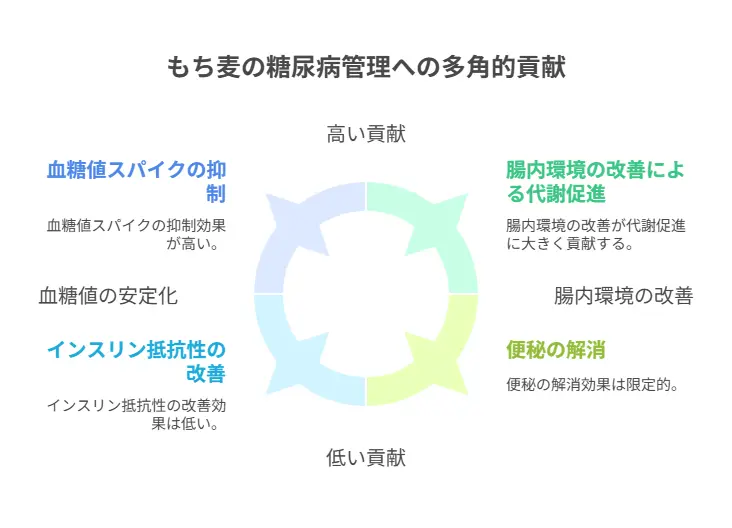

ポイント:もち麦のβ-グルカンは、血糖値の安定化と腸内環境の改善という二つの側面から、糖尿病の予防および管理に多角的に貢献すると考えられます。

血糖値スパイクを抑制する効果

血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後また急降下する現象を指します。この血糖値の乱高下は、糖尿病患者さんだけでなく、健康な人にとっても血管に大きな負担をかけ、様々な健康問題のリスクを高めることが知られています。

もち麦は、その豊富な食物繊維、特にβ-グルカンの働きにより、この血糖値スパイクを効果的に抑制する働きが期待されています。前述の通り、β-グルカンが消化管内でゲル状の層を形成することで、糖質の吸収が緩やかになります。これにより、血糖値の上昇カーブが穏やかになり、ピーク値が低く抑えられるため、血糖値スパイクを防ぐことに繋がるのです。

血糖値スパイクが繰り返されると、体は過剰なインスリンを分泌しようとしますが、これが続くと膵臓のインスリン分泌能力が疲弊し、将来的には糖尿病の発症リスクを高める可能性があります。また、血糖値の急激な上昇は血管の内皮細胞にダメージを与え、動脈硬化の進行を早める一因ともなります。動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中といった重篤な心血管疾患のリスクを高めるため、血糖値スパイクの抑制は、これらの疾患の予防にも繋がる重要な要素となります。

日々の食卓にもち麦を取り入れることは、将来の健康を守るための大切な一歩と言えるでしょう。

もち麦による血糖値安定のメカニズム

もち麦が血糖値を安定させるメカニズムは、β-グルカンによる単一の作用に留まらず、複数の複合的な要因が関与していると考えられています。

- 糖質の消化吸収速度の遅延: 最も主要なメカニズムです。β-グルカンが水と結合してゲル状になることで、食物中の糖質が消化酵素に接触するのを物理的に妨げ、さらに小腸の粘膜表面でのブドウ糖の拡散を遅らせます。これにより、ブドウ糖が血中へ放出される速度が大幅に緩やかになります。

- インスリン応答の改善: 血糖値の上昇が緩やかになることで、膵臓からのインスリン分泌も穏やかになります。急激なインスリン分泌が繰り返されると、体がインスリンに反応しにくくなるインスリン抵抗性が進行する可能性がありますが、もち麦の摂取はこのリスクを低減し、インスリンの効き目を良好に保つことに役立つと考えられています。

- 腸管ホルモンの分泌促進: もち麦の食物繊維は、腸内の特定の細菌によって発酵されることで、GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)などの腸管ホルモンの分泌を促す可能性があります。GLP-1は、血糖値依存的にインスリン分泌を促進し、胃の内容物排出を遅らせ、食欲を抑制する作用があるため、血糖コントロールに寄与するとされています。

- 満腹感の持続: 食物繊維は消化に時間がかかるため、もち麦を食べることで満腹感が持続しやすくなります。これにより、次の食事までの間食を減らしたり、総摂取カロリーを抑えたりすることができ、結果として体重管理にも繋がり、血糖値の安定に間接的に貢献します。肥満はインスリン抵抗性を悪化させる大きな要因だからです。

これらのメカニズムが複合的に作用することで、もち麦は食後の血糖値を穏やかに保ち、長期的な血糖コントロールの改善に繋がると考えられています。

糖尿病予防にも期待されるもち麦

もち麦が持つ血糖値安定化のメカニズムは、すでに糖尿病と診断されている方の血糖コントロールに役立つだけでなく、まだ糖尿病ではないものの、血糖値が高めの方や、糖尿病予備群の方々にとって、発症を予防する上でも非常に大きな役割を果たすと期待されています。

現代社会では、食生活の変化や運動不足により、糖尿病予備群とされる人は増加傾向にあります。この段階で適切な対策を講じることが、糖尿病の発症を防ぐ上で極めて重要です。

もち麦の摂取は、以下の点で糖尿病予防に寄与すると考えられます。

- インスリン抵抗性の改善: もち麦は血糖値の急激な上昇を抑えることで、膵臓のインスリン分泌負担を軽減し、体のインスリン感受性を維持または改善する可能性があります。インスリン抵抗性は、タイプ2型糖尿病発症の主要な引き金の一つです。

- 体重管理のサポート: 肥満、特に内臓脂肪型肥満は、糖尿病の最大の危険因子です。もち麦の食物繊維は満腹感を与え、自然と食事量を抑える効果が期待できます。これにより、健康的な体重を維持しやすくなり、糖尿病のリスクを低減することができます。

- メタボリックシンドロームの改善: 糖尿病は、高血圧、脂質異常症といった他の生活習慣病と密接に関連しており、これらを総称してメタボリックシンドロームと呼びます。もち麦はコレステロール値の改善にも寄与することが報告されており、特に**悪玉コレステロール(LDLコレステロール)の低下**に効果が期待されています。これはβ-グルカンが胆汁酸の再吸収を阻害し、肝臓でのコレステロール消費を促すためと考えられています。このように多角的にメタボリックシンドロームの改善をサポートし、糖尿病への進行を食い止める効果が期待されます。

ポイント: もち麦は、日々の食事から手軽に始められる、糖尿病予防のための強力な味方と言えます。定期的な摂取は、将来の健康リスクを軽減することに繋がります。

もち麦を活かす!糖質管理と糖尿病対策

- 糖尿病改善にも役立つもち麦効果

- もち麦でダイエットと糖尿病対策

- 糖質制限中のもち麦活用法

- 糖尿病患者におすすめの食べ方

- もち麦レシピで無理なく糖尿病対策

- もち麦で実現する糖質管理と糖尿病対策

糖尿病改善にも役立つもち麦効果

もち麦は、すでに糖尿病と診断されている方々にとっても、日々の血糖コントロールをサポートし、病状の改善に寄与する可能性を秘めています。

多くの臨床研究において、もち麦を含む大麦由来の食物繊維(β-グルカン)の摂取が、食後血糖値の上昇を抑制することが報告されています。例えば、ある研究では、白米にもち麦を混ぜて摂取することで、白米のみを摂取した場合と比較して、食後の血糖値のピークが有意に低下し、その変動幅も小さくなることが示されました。この効果は、特に高血糖傾向のある被験者で顕著であったとされています。

また、長期的な視点で見ると、もち麦を継続的に食事に取り入れることで、過去1〜2ヶ月の平均的な血糖状態を示す指標であるHbA1c値の改善にも繋がる可能性が示唆されています。HbA1c値の安定は、神経障害、網膜症、腎症といった糖尿病の主要な合併症の発症リスクを低減するために不可欠です。

ただし、もち麦はあくまで食事療法の一部であり、魔法の薬ではありません。糖尿病の治療においては、医師や管理栄養士の指導のもと、バランスの取れた食事、適度な運動、そして必要に応じた薬物療法を組み合わせることが最も重要です。もち麦は、それらの治療効果をサポートする有効な食品として活用できます。

補足:米国食品医薬品局(FDA)や欧州食品安全機関(EFSA)なども、β-グルカンを豊富に含む食品がコレステロール低下作用や血糖応答改善作用を持つことを認め、健康表示を許可しています。これは、もち麦の健康効果が国際的にも認められていることの証拠と言えるでしょう。

もち麦でダイエットと糖尿病対策

肥満は、タイプ2型糖尿病の大きなリスク要因であり、糖尿病の悪化にも繋がります。しかし、もち麦を食事に取り入れることは、ダイエットをサポートし、結果的に糖尿病対策にも寄与する効果が期待できます。

その理由は、もち麦に豊富に含まれる食物繊維、特にβ-グルカンにあります。β-グルカンは消化管内で膨潤し、ゲル状になることで、胃から小腸への内容物の移動を緩やかにします。これにより、満腹感が長く持続しやすくなります。食後の満足感が高まるため、無駄な間食を減らしたり、次の食事での過食を防いだりすることに繋がります。

また、前述の通り、もち麦は食後の血糖値の急激な上昇を抑える低GI食品です。血糖値が急上昇すると、体はインスリンを過剰に分泌し、このインスリンが余分なブドウ糖を脂肪として体内に蓄積する働きを促進します。もち麦によって血糖値の上昇が緩やかになることで、インスリンの過剰分泌が抑えられ、体脂肪が蓄積されにくい状態を保つことが期待できます。

このように、もち麦は満腹感の持続による食事量の自然なコントロールと、体脂肪の蓄積抑制という二つの側面から、健康的なダイエットをサポートし、それが糖尿病の予防や管理に繋がるという好循環を生み出す可能性があります。

無理な食事制限ではなく、美味しく健康的に体重管理ができるのは嬉しいですね。

糖質制限中のもち麦活用法

糖質制限を行っている方にとって、「もち麦」の活用は非常に有効な選択肢となります。ただし、もち麦も穀物であり、糖質を含んでいることを理解しておくことが大切です。

もち麦の糖質量は、炊飯後100gあたり約25〜30g程度とされています。これは白米(約37g/100g)と比較すると低いですが、ゼロではありません。そのため、厳格な糖質制限を行っている場合は、摂取量に注意が必要です。

しかし、もち麦の最大の利点は、その糖質が豊富な食物繊維に包まれているため、消化吸収が非常に緩やかである点です。これにより、摂取した糖質が血糖値に与える影響が穏やかになります。これは、一般的な糖質制限が「血糖値の急激な上昇を防ぐ」ことを目的としている場合、非常に理にかなった性質と言えるでしょう。

具体的な活用法

- 主食の置き換えまたは混ぜて炊く: 白米の全てをもち麦に置き換える「もち麦100%ご飯」や、白米に少量のもち麦を混ぜて炊く方法があります。糖質制限の度合いに応じて、もち麦の割合を調整してください。例えば、白米2:もち麦1の割合から試してみるのも良いでしょう。

- 他の料理への活用: ご飯としてだけでなく、茹でたもち麦をスープの具材にしたり、サラダのトッピングにしたりすることで、手軽に食物繊維を補給できます。また、ひき肉料理(ハンバーグ、ミートボールなど)のつなぎとしてパン粉の代わりに使用すると、糖質を抑えつつ食物繊維を摂ることができます。

注意:もち麦を食生活に取り入れる際の留意点

- 摂取量の調整: 糖質制限の目的や個人の健康状態に応じて、適切な摂取量は異なります。もち麦も糖質を含むため、厳格な糖質制限を行っている場合は、摂取量に注意が必要です。極端な糖質制限を行う場合は、必ず医師や管理栄養士に相談し、指導を受けるようにしてください。もち麦は「糖質が少ない」のではなく「糖質の吸収が穏やか」であることを理解しておきましょう。

- 消化器症状: もち麦は食物繊維が豊富です。普段食物繊維をあまり摂らない方が急に大量に摂取すると、お腹の張り、ガス、便秘、下痢などの消化器症状が一時的に現れることがあります。最初は少量(例えば、ご飯の1割程度から)から始め、徐々に量を増やしていくことで、体が慣れていくでしょう。

- 十分な水分摂取: 食物繊維、特に水溶性食物繊維であるβ-グルカンは、消化管内で水分を吸収して膨潤し、効果を発揮します。もち麦を食べる際は、意識的に水分を多めに摂るように心がけましょう。

- 特定の疾患をお持ちの方: 腎臓病など、カリウムやリンなどの摂取制限がある疾患をお持ちの方は、もち麦の摂取に関して事前に医師や管理栄養士に相談してください。

- 薬との相互作用: ごく稀ではありますが、食物繊維が一部の薬剤の吸収に影響を与える可能性がないとは言えません。現在服用中の薬がある場合は、念のため医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

- アレルギー: 大麦に対するアレルギーを持つ方は非常に稀ですが、もし何らかの異変を感じた場合は、すぐに摂取を中止し、医療機関を受診してください。

糖尿病患者におすすめの食べ方

糖尿病患者さんがもち麦を食生活に取り入れる際には、その特性を最大限に活かし、血糖値の管理に役立つ食べ方を心がけることが大切です。

1. 白米にもち麦を混ぜて炊く

最も手軽で継続しやすい方法です。最初は白米2合に対してもち麦を大さじ3杯(約45g)程度から始め、徐々にもち麦の割合を増やしていくと良いでしょう。慣れてきたら、白米ともち麦を1:1の割合で炊く「もち麦ご飯」に挑戦するのもおすすめです。**一般的に、1食あたりにご飯の量の1/3〜1/2程度をもち麦に置き換えることで、無理なく食物繊維を補給し、血糖値管理に役立てることができます。**

- 炊き方のポイント: もち麦は白米よりも多くの水を吸います。もち麦の量の約2倍の水を加えて炊いてください。例えば、もち麦を100g加えるなら、水は200ml追加します。

- 浸水時間: 浸水させなくても炊けますが、30分〜1時間程度浸水させると、よりふっくらと美味しく炊き上がります。

2. 毎食少量ずつ継続して摂取する

血糖値スパイクの抑制効果を最大限に引き出すためには、一度に大量に摂取するよりも、毎食の食事にもち麦を取り入れることが効果的です。これにより、食後の血糖値の変動を継続的に穏やかに保つことができます。

3. 食事の最初に食べる工夫

「ベジファースト」や「もち麦ファースト」といった食べ方は、血糖値の上昇をさらに緩やかにする可能性があります。食事の最初に、もち麦ご飯やもち麦入りのスープなどを少量食べることで、その後に続くおかずの糖質吸収も穏やかになる効果が期待できます。

4. バランスの取れた食事全体を見直す

もち麦を取り入れることは素晴らしいことですが、それだけで血糖値が劇的に改善するわけではありません。タンパク質、脂質、野菜など、他の栄養素とのバランスも重要です。野菜やきのこ、海藻類を豊富に摂り、揚げ物や加工食品は控えめにするなど、食事全体を見直すことが大切です。

補足:もち麦の種類と選び方・保存方法

- もち麦の種類: もち麦には主に、麦を丸ごと精白した「丸麦」と、蒸してから平たく押しつぶした「押し麦」、さらにβ-グルカンを豊富に含むように品種改良された「きらりもち麦」などがあります。それぞれ食感やβ-グルカン含有量、調理のしやすさに違いがありますので、お好みや目的に合わせて選んでみましょう。特に「きらりもち麦」は機能性を重視する方におすすめです。

- 購入時の選び方: パッケージに記載されたβ-グルカン含有量や、国産かどうか、無農薬栽培であるかなども選ぶ際のポイントになります。ご自身の目的に合った製品を選びましょう。

- 保存方法: もち麦は湿気や虫が大敵です。開封後は密閉できる容器に移し、冷暗所または冷蔵庫で保存し、なるべく早く使い切るようにしましょう。正しく保存することで、品質を保ち美味しく食べ続けられます。

- 調理の注意: 市販のもち麦には、洗い方や水加減が異なる製品もあります。購入した製品のパッケージに記載されている調理方法をよく確認し、それに従って調理するようにしてください。

もち麦レシピで無理なく糖尿病対策

もち麦を日々の食生活に無理なく取り入れるためには、美味しくて飽きないレシピのバリエーションを知ることが大切です。ここでは、糖尿病対策にも役立つもち麦の活用レシピのアイデアをいくつかご紹介します。

1. 基本のもち麦ご飯

白米ともち麦を混ぜて炊くのが基本です。白米2合にもち麦1/2合(約75g)から始め、徐々にもち麦の割合を増やしていくと、家族も抵抗なく食べやすくなります。水加減は、もち麦の量の約2倍の水を通常より多く加えます。

2. もち麦入り野菜スープ

鶏肉やたっぷりの野菜(人参、玉ねぎ、セロリ、きのこなど)と一緒に茹でたもち麦を加えます。もち麦のプチプチとした食感がアクセントになり、食物繊維と野菜の栄養を同時に摂ることができます。洋風、和風、中華風など、味付けを変えれば飽きずに楽しめます。

材料例:鶏むね肉、玉ねぎ、人参、キャベツ、しめじ、茹でたもち麦、コンソメ、塩胡椒

3. ヘルシーもち麦ハンバーグ

通常のハンバーグのつなぎに使うパン粉の代わりに、茹でたもち麦を使います。ひき肉の量を少し減らし、もち麦を多めにすることで、ヘルシーで食物繊維豊富なハンバーグになります。独特の食感も楽しめます。

材料例:合いびき肉、茹でたもち麦、玉ねぎ(みじん切り)、卵、牛乳、塩胡椒

4. もち麦サラダ

茹でて冷ましたもち麦を、レタス、トマト、キュウリ、鶏ささみ、ゆで卵など、お好みの野菜やタンパク質と一緒に混ぜてサラダにします。オリーブオイルとレモン汁、塩胡椒などでシンプルに味付けすると、もち麦の風味が引き立ちます。ドレッシングはノンオイルや糖質オフのものを選ぶと良いでしょう。

5. もち麦リゾット

白米の代わりに茹でたもち麦を使ってリゾットを作ります。きのこやチーズ、鶏肉などを加えれば、満足感のある一品になります。チーズの量を控えめにし、出汁で風味を出すと、よりヘルシーになります。

ポイント:もち麦は色々な料理に応用できる万能な食材です。調理法を工夫することで、飽きずに美味しく続けられるでしょう。

もち麦で実現する糖質管理と糖尿病対策

これまでの解説で、もち麦が糖質管理や糖尿病対策において、いかに有効な食品であるかをご理解いただけたのではないでしょうか。もち麦を取り入れることは、単に食事の「我慢」や「制限」を増やすことではありません。むしろ、食生活に新たな「選択肢」と「楽しみ」をもたらし、より健康的で豊かな生活へと導くものです。

もち麦の最大の魅力は、その低GI特性と豊富な水溶性食物繊維(β-グルカン)にあります。これらが複合的に作用することで、食後の血糖値の急激な上昇を抑え、血糖値スパイクの抑制、インスリン感受性の改善、そして最終的には糖尿病の予防や管理に貢献します。

また、もち麦は糖尿病対策に留まらず、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)値の改善、水溶性・不溶性食物繊維の相乗効果による便秘解消、満腹感の持続による体重管理サポート、さらには腸内環境の最適化による免疫機能の向上など、全身の健康に多岐にわたるメリットをもたらします。

日々の食卓にもち麦を少しずつ、しかし継続的に取り入れること。それは、あなた自身の、そして大切なご家族の健康寿命を延ばし、将来の医療費の負担を軽減し、何よりも心からの安心と幸福感を得るための、賢明で実践的な選択と言えるでしょう。今日から、あなたのもち麦生活を始めてみませんか。

まとめ

もち麦がもたらす血糖値と糖尿病に関する効果の要点をまとめます

- もち麦は白米と比較して食物繊維が圧倒的に豊富

- 特に水溶性食物繊維β-グルカンが多く含まれる

- β-グルカンが糖質の消化吸収を穏やかにする

- もち麦は低GI食品であり、食後の血糖値スパイクを抑制する

- 血糖値の急激な上昇を抑え、膵臓への負担を軽減する

- インスリン感受性の改善に寄与する可能性がある

- 糖尿病予備群の段階での予防効果が期待できる

- 肥満対策として満腹感を維持し、体重管理をサポートする

- 悪玉コレステロール(LDLコレステロール)の低下など、コレステロール値の改善効果も期待できる

- 腸内環境を整え、水溶性・不溶性食物繊維の相乗効果で便秘解消や免疫力向上に貢献する

- 糖尿病患者さんの食後高血糖やHbA1c値の改善に役立つ

- 白米に混ぜて炊くのが最も手軽な摂取方法である

- スープやサラダ、ハンバーグなど幅広い料理に応用可能

- 急激な摂取量の増加は避け、少量から始めて徐々に増やす

- 食物繊維摂取時には十分な水分補給が重要

- 特定の疾患(腎臓病など)や服用中の薬がある場合は医師に相談

- 稀に消化器症状やアレルギー反応が出ることがあるため、少量から試し、異常があれば中止する

- もち麦には種類があり、目的に合わせて選ぶことができる

- 購入後は密閉容器に入れ、冷暗所または冷蔵庫で保存し、早めに使い切る

- あくまで食事療法の一環であり、医師の指導と併用が重要

免責事項:本記事は、もち麦、糖質、糖尿病に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の疾患の診断、治療、予防を意図するものではありません。特定の健康状態や疾患に関するご相談は、必ず医師や管理栄養士などの専門家にご相談ください。提供される情報に基づいてご自身の判断で行動する前に、専門家のアドバイスを仰ぐことを強く推奨いたします。