糖質一日摂取量糖尿病患者の基本知識

糖尿病と診断されたとき、多くの方が最初に抱く疑問が「一体どのくらいの糖質なら摂取しても大丈夫なの?」ということでしょう。実際、糖質の摂取量は血糖コントロールの要となる重要な要素です!

現在の私たちが直面している糖尿病治療において、糖質管理は薬物療法と並ぶ重要な柱となっています。ただし、極端な制限は逆効果になることもあるため、正しい知識に基づいた適切な管理が必要不可欠なのです。

重要な注意事項:糖質制限を開始する前には、必ず医師との相談が必要です。特に薬物療法中の患者さんが医師に相談せずに急激な糖質制限を始めると、重篤な低血糖を起こす危険性があります。

糖尿病糖質目安の計算方法と個人差

糖尿病患者の糖質摂取目安を計算する際、最も重要なのは個人の体重、活動量、そして現在の血糖コントロール状況を総合的に判断することです。一般的な計算式をご紹介しましょう!

- 標準体重(kg)= 身長(m)× 身長(m)× 22

- 必要エネルギー量 = 標準体重 × 活動係数(25-35kcal/kg)

- 糖質摂取量 = 必要エネルギー量 × 50-60%

例えば、身長170cmで軽労作の男性の場合、標準体重は63.6kg、必要エネルギー量は約1,590-1,908kcal、糖質摂取量は約200-286gとなります。ただし、これはあくまで基本的な計算であり、実際の管理では医師との相談が欠かせません。

2024年糖尿病診療ガイドラインでは、炭水化物摂取比率を総エネルギー量の50-60%と明確に定めており、これが現在の標準的な推奨値となっています。個人差を考慮する要因として、年齢、性別、合併症の有無、使用している薬剤の種類などがあります。特に高齢者では筋肉量の維持を考慮し、若年者では将来の合併症予防を重視した調整が必要となるのです。

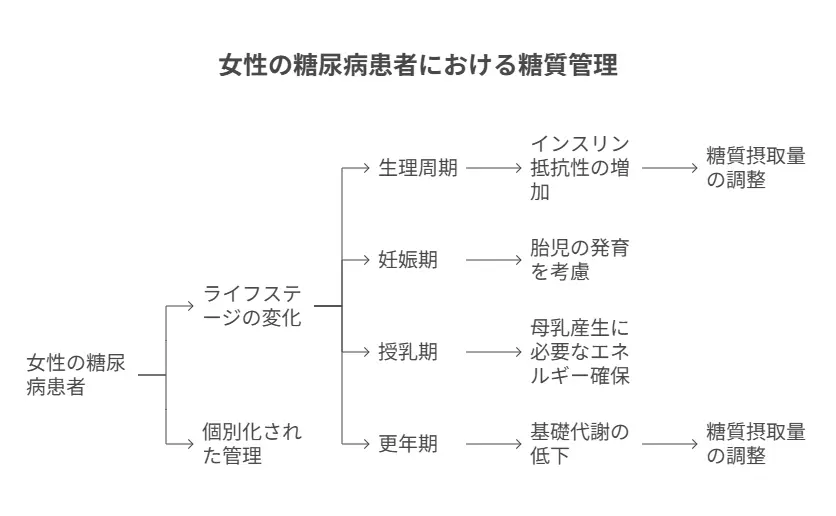

糖尿病一日の糖質摂取量女性の特別な配慮

女性の糖尿病患者における糖質管理には、男性とは異なる特別な配慮が必要です。これには生理周期、妊娠・授乳期、更年期といったライフステージの変化が大きく関わっています。

生理周期による影響は想像以上に大きく、排卵期から月経前にかけてインスリン抵抗性が高まる傾向があります。この時期には通常より10-15%程度糖質摂取量を調整する必要があることも…!

| ライフステージ | 推奨糖質摂取量 | 特別な注意点 |

|---|---|---|

| 妊娠期 | 175-210g/日 | 胎児の発育を考慮し極端な制限は避ける |

| 授乳期 | 180-220g/日 | 母乳産生に必要なエネルギーを確保 |

| 更年期 | 130-180g/日 | 基礎代謝低下に合わせて調整 |

また、女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、同じ体重でも基礎代謝が低く、糖質の処理能力も異なります。このため、個別化された管理がより重要になってくるのです。

糖尿病糖質一食あたりの適正配分

一日の糖質摂取量が決まったら、次に重要なのは各食事への適切な配分です。血糖値の急激な上昇を避けるため、一食あたりの糖質量をコントロールすることが血糖管理の基本となります。

理想的な配分は、朝食:昼食:夕食 = 3:4:3の比率です。これは一日の活動パターンとインスリンの分泌リズムを考慮した配分なのです!

- 朝食: 30-45g(全体の25-30%)

- 昼食: 45-60g(全体の35-40%)

- 夕食: 30-45g(全体の25-30%)

- 間食: 10-15g(必要に応じて)

ただし、この配分は個人のライフスタイルに合わせて調整可能です。夜勤の方や不規則な勤務の方は、活動時間に合わせて配分を変更する必要があります。重要なのは、一食で大量の糖質を摂取しないことなのです。

また、食事の間隔も重要で、4-6時間程度空けることで血糖値の安定化を図ることができます。間食を取る場合は、次の食事の2-3時間前までに済ませることが推奨されています。

糖質糖尿病関係ないという誤解の真実

「糖質と糖尿病は関係ない」という情報を目にすることがありますが、これは大きな誤解です。確かに糖尿病の発症には遺伝的要因、肥満、運動不足など複数の要因が関わっていますが、糖質摂取は血糖値に直接的な影響を与える重要な要素なのです。

この誤解が生まれる背景には、いくつかの要因があります。まず、1型糖尿病と2型糖尿病の違いが正しく理解されていないこと。そして、糖質制限の効果に関する研究結果が一人歩きしていることが挙げられます。

「糖質は血糖値を上げる唯一の栄養素である」これは医学的事実であり、糖尿病患者にとって糖質管理が重要である根拠となっています。

実際の研究データを見ると、糖質摂取量と血糖値には明確な相関関係があります。糖質1gあたり血糖値を約3-4mg/dL上昇させるという計算式も確立されており、これを基にしたカーボカウント法が世界中で活用されているのです。

ただし、糖質を完全に悪者扱いするのも間違いです。脳や赤血球は主にグルコースをエネルギー源としているため、適切な量の糖質摂取は必要不可欠。問題は「量」と「質」のバランスなのです。

糖尿病糖質取らないとどうなるかの医学的影響

極端な糖質制限、つまり糖質をほとんど摂取しない状態が続くと、身体にはさまざまな影響が現れます。短期的には血糖値の改善が見られることもありますが、長期的には予想外のリスクが潜んでいるのです…!

まず、脳のエネルギー不足による症状が現れます。集中力の低下、記憶力の減退、イライラ感などが代表的な症状です。脳は一日に約120gのグルコースを必要としており、これが不足すると代替エネルギーとしてケトン体を利用しますが、完全な代替にはならないのです。

消化性炭水化物の最低許容量は130g/日とされており、これは1日に脳が消費する糖質の量から推測されています。実際には糖新生やグリコーゲン分解により糖質がつくられ、また脳がエネルギー不足に陥るとケトン体が利用されるため、最低許容量は不明な部分もありますが、この数値が一つの目安となっています。

- 短期的な影響:頭痛、めまい、疲労感、口臭(ケトン臭)

- 中期的な影響:筋肉量の減少、基礎代謝の低下、便秘

- 長期的な影響:腎機能への負担、骨密度の低下、栄養失調

特に注意すべきは、極端な糖質制限により筋肉のタンパク質が分解されてグルコースが作られる「糖新生」という現象です。これにより筋肉量が減少し、結果的にインスリン感受性が悪化する可能性があります。

また、食物繊維の摂取不足により腸内環境が悪化し、免疫機能の低下や炎症反応の増加といった問題も報告されています。糖尿病患者にとって免疫機能の維持は感染症予防の観点からも重要なのです。

応用カーボカウントによる血糖管理法

2024年糖尿病診療ガイドラインで新たに有効性が認められた「応用カーボカウント」は、特に1型糖尿病患者にとって画期的な食事療法です。この方法は食事中の糖質量を把握し、それに応じて追加インスリン量を調整することで、食後血糖値をより精密にコントロールする手法なのです!

応用カーボカウントの基本原理は、糖質1gあたりの血糖上昇値と、それを下げるために必要なインスリン量を個別に算出することです。これにより、食事内容に関わらず血糖値を目標範囲内に維持することが可能となります。

| カーボカウントの種類 | 対象患者 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 基礎カーボカウント | 全糖尿病患者 | 糖質量の把握と食事の一定化 |

| 応用カーボカウント | 主に1型糖尿病患者 | インスリン調整による精密な血糖管理 |

ただし、応用カーボカウントを実践する際は、医療従事者との密接な連携が必要不可欠です。特に1型糖尿病患者が炭水化物摂取量を変更する際は、低血糖リスクを避けるため、必ず医師や糖尿病療養指導士との相談が必要となります。

糖質一日摂取量糖尿病治療の実践方法

理論を理解したところで、実際の日常生活でどのように糖質管理を実践していくかが最も重要なポイントとなります。継続可能で、かつ効果的な方法を身につけることが、長期的な血糖コントロールの成功につながるのです!

実践においては、完璧を求めすぎず、段階的に改善していく姿勢が大切です。急激な変化は挫折の原因となりやすく、また身体への負担も大きくなってしまいます。

糖尿病糖質制限危険性と安全な実施法

糖質制限には確かに血糖改善効果がありますが、間違った方法で実施すると深刻な健康被害を招く可能性があります。特に糖尿病患者の場合、薬物療法との兼ね合いで低血糖のリスクが高まることがあるのです。

最も危険なのは、医師に相談せずに急激な糖質制限を始めることです。インスリンや血糖降下薬を使用している場合、糖質摂取量の急激な減少により重篤な低血糖を起こす可能性があります…!

重要な学会見解:日本糖尿病学会は、炭水化物制限の有効性を認めていますが、推奨グレードは「B」(比較的弱めの推奨)とされており、6~12ヶ月以内という短期間での2型糖尿病患者の血糖コントロールを目的とする場合に限定されています。長期的な効果については科学的根拠が不足しているため、現時点では推奨されていません。

| 危険度 | 症状・リスク | 対策 |

|---|---|---|

| 高 | 重篤な低血糖、ケトアシドーシス | 医師との相談必須、段階的実施 |

| 中 | 栄養失調、筋肉量減少 | 栄養士による食事指導 |

| 低 | 便秘、口臭、疲労感 | 水分・繊維質の十分な摂取 |

安全な実施法として推奨されるのは、まず現在の糖質摂取量を把握し、週単位で10-15%ずつ減らしていく方法です。同時に血糖値の測定頻度を増やし、体調の変化を細かくチェックすることが重要となります。

また、糖質制限中は脱水になりやすいため、水分摂取量を普段より多めにする必要があります。一日2-2.5リットルの水分摂取を心がけ、電解質バランスにも注意を払いましょう。

なお、日本糖尿病学会は「極端な炭水化物制限は推奨されない」という明確な立場を示しており、緩やかな制限を推奨しています。その際にはエネルギー摂取量が適正であることが前提とされています。

糖尿病糖質制限おやつの選び方と注意点

糖質制限中でも、適切に選べばおやつを楽しむことは可能です!重要なのは、糖質量を把握し、一日の総摂取量の範囲内でコントロールすることです。

おやつ選びの基本原則は、糖質5g以下、食物繊維やタンパク質が豊富、血糖値の上昇が緩やかな食品を選ぶことです。市販の「糖質オフ」商品も増えていますが、成分表示をしっかり確認することが大切なのです。

- 推奨おやつ:ナッツ類(アーモンド、くるみ)、チーズ、ゆで卵

- 注意が必要:ドライフルーツ、和菓子、スナック菓子

- 避けるべき:チョコレート、クッキー、ケーキ類

手作りおやつのレシピも活用価値が高いです。おからパウダーや大豆粉を使ったクッキー、寒天を使ったゼリーなど、工夫次第で美味しく糖質を抑えたおやつが作れます。

おやつを食べるタイミングも重要で、食後2-3時間後、次の食事の2時間前までに済ませることが理想的です。就寝前のおやつは血糖値の夜間変動を引き起こしやすいため、できるだけ避けましょう。

糖尿病カロリー糖質どっちを優先すべきか

糖尿病管理において「カロリー制限」と「糖質制限」のどちらを優先すべきかは、患者さんの状態や治療目標によって異なります。この判断は非常に重要で、間違った選択は治療効果を大きく左右する可能性があるのです。

従来の糖尿病治療では総カロリー制限が主流でしたが、近年の研究により糖質制限の有効性も認められてきました。2024年版糖尿病診療ガイドラインでは、過体重・肥満を伴う2型糖尿病における、血糖コントロールを目的としたエネルギー摂取量の制限が推奨されることになりました。

「血糖値に最も直接的な影響を与えるのは糖質だが、体重管理には総カロリーが重要」これが現在の医学的コンセンサスです。

優先順位の決め方として、以下の基準が参考になります。まず、現在のHbA1c値が8%以上の場合は糖質制限を優先し、急速な血糖改善を図ります。一方、血糖コントロールが比較的良好でBMIが25以上の場合は、カロリー制限による体重減少を優先することが多いのです。

実際の臨床現場では、両方のアプローチを組み合わせた「修正カーボカウント法」が広く採用されています。これは糖質量をメインに管理しながら、総カロリーも適正範囲内に収める方法で、多くの患者さんで良好な結果が得られています。

糖質制限の3段階レベル別実践ガイド

糖質制限には段階があり、個人の状態や目標に応じて適切なレベルを選択することが重要です。無理のない範囲から始めて、徐々にステップアップしていく方法が最も安全で効果的なのです!

レベル1(軽度制限)は糖質摂取量を130-150g/日に設定します。これは従来の食事から主食を少し減らす程度で、比較的取り組みやすいレベルです。ご飯なら茶碗軽く1杯、パンなら6枚切り1枚程度が目安となります。

| レベル | 糖質摂取量 | 適用対象 | 期待効果 | 継続期間の目安 |

|---|---|---|---|---|

| プチ糖質制限 | 110-140g/日 | 糖質制限初心者 | HbA1c 0.3-0.5%改善 | 長期継続可能 |

| スタンダード制限 | 70-100g/日 | ある程度慣れた方 | HbA1c 0.5-1.0%改善 | 6-12ヶ月以内推奨 |

| スーパー糖質制限 | 20g以下/日 | 医師の指導下のみ | HbA1c 1.0%以上改善 | 短期間のみ |

レベル2(中等度制限)では糖質を70-100g/日に制限します。主食を半分程度に減らし、野菜や肉類を中心とした食事構成になります。この段階では栄養バランスにより注意を払う必要があります。

レベル3(高度制限)は医師の厳重な管理下でのみ実施すべきレベルです。糖質を20g以下/日まで制限し、ケトン体の産生を促します。効果は高いですが、副作用のリスクも高くなるため、定期的な検査が必要不可欠なのです。

重要なのは、糖質制限は手軽に始められる点がメリットですが、長期間継続することは難しいとされていることです。実際、途中で離脱してしまう方も多く、過度な糖質制限によって筋肉量が減少し、代謝機能が低下した状態で元の食事に戻ると、開始時よりも体重が増えてしまうことがしばしばあります。

低GI食による血糖コントロール戦略

2024年糖尿病診療ガイドラインで推奨グレードBとして新たに認められた「低GI食」は、血糖値上昇を緩やかにする効果的な食事療法です。GI(グリセミック・インデックス)とは、食品が血糖値を上昇させる速度を数値化したもので、この値が低い食品を選ぶことで血糖管理が改善されるのです!

低GI食の最大の利点は、糖質の総量を大幅に制限することなく、血糖値の急激な上昇を抑えられることです。これにより、食事の満足度を保ちながら血糖コントロールの改善が期待できます。

| GI値分類 | 数値範囲 | 代表的な食品例 |

|---|---|---|

| 低GI食品 | 55以下 | 玄米、全粒粉パン、豆類、野菜 |

| 中GI食品 | 56-69 | うどん、パスタ、バナナ |

| 高GI食品 | 70以上 | 白米、食パン、じゃがいも |

実践的な低GI食の取り入れ方として、白米を玄米や雑穀米に変更する、食パンを全粒粉パンに置き換える、野菜を最初に食べる「ベジファースト」を実践するなどの方法があります。これらの小さな変更でも、継続することで血糖コントロールの改善効果が期待できるのです。

血糖値管理における糖質摂取タイミング

糖質の摂取量だけでなく、「いつ食べるか」も血糖管理において極めて重要な要素です。同じ量の糖質でも、摂取するタイミングによって血糖値への影響は大きく変わってくるのです…!

最も効果的とされるのは、活動量の多い時間帯に糖質を摂取することです。一般的には朝食と昼食で糖質の大部分を摂取し、夕食では控えめにするパターンが推奨されています。

朝の時間帯は「暁現象」により血糖値が上がりやすい傾向がありますが、同時に一日の活動に必要なエネルギーを確保する重要な時間でもあります。このため、朝食では質の良い糖質(全粒穀物など)を適量摂取することが大切です。

- 朝食(6-8時):一日の30-35%、活動エネルギー確保

- 昼食(12-14時):一日の35-40%、午後の活動に備える

- 夕食(18-20時):一日の25-30%、就寝に向けて控えめに

運動との組み合わせも効果的です。食後1-2時間後の軽い運動は、筋肉での糖の取り込みを促進し、血糖値の上昇を抑える効果があります。特に夕食後の散歩は、夜間の血糖値安定化に有効とされています。

間食のタイミングも重要で、血糖値が下がってくる食後3-4時間後が理想的です。ただし、就寝3時間前以降の摂取は避け、夜間の血糖変動を最小限に抑えることが大切なのです。

個別化栄養指導による効果的な食事管理

最新の研究により、個人の食事摂取状況に応じて個別化した栄養指導が、従来の一般的な栄養指導よりも優れた血糖改善効果をもたらすことが実証されています。この個別化アプローチは、糖尿病治療における食事療法の新たなスタンダードとなりつつあるのです!

個別化栄養指導では、簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ)などのツールを用いて、個人の習慣的な食事を詳細に調査します。その結果に基づいて、食品群、栄養素、グリセミックインデックス、食べ方に対する個人の食事摂取状況に応じた指導を行うのです。

研究結果によると、個別化指導群では従来型指導群と比較して、HbA1cが-1.1%と有意に低下し、体重・中性脂肪・LDLコレステロールの減少傾向、およびHDLコレステロールの上昇傾向も認められました。

| 指導方法 | HbA1c変化 | その他の効果 |

|---|---|---|

| 個別化栄養指導 | -1.1% | 体重・脂質改善傾向 |

| 従来型栄養指導 | -0.7% | 限定的な改善 |

この個別化アプローチの重要性は、世界各国の糖尿病診療ガイドラインでも認められており、「1人ひとりの患者の栄養摂取状況を把握した上で、栄養指導計画を立てるべきだ」と推奨されています。

糖質制限継続のための食事プラン作成法

糖質制限を長期間継続するためには、実践可能で飽きのこない食事プランの作成が不可欠です。完璧を求めすぎず、80%の実行率で継続できるプランを目指すことが成功の秘訣となります!

プラン作成の第一歩は、現在の食事内容を1週間記録することです。糖質量、摂取時間、血糖値の変化を詳細に記録し、自分の血糖パターンを把握します。このデータを基に、改善点を見つけていくのです。

次に、1週間分のメニューを事前に計画します。同じメニューの繰り返しは飽きの原因となるため、最低でも14パターンの食事を用意することが推奨されています。季節の食材を取り入れることで、栄養バランスと食事の楽しみを両立できます。

- 基本メニューパターン:主菜(タンパク質)+ 副菜2品(野菜)+ 主食(少量)

- 調理法のバリエーション:焼く、煮る、蒸す、炒める、生食

- 味付けの工夫:香辛料、ハーブ、酸味、うま味の活用

買い物と調理の効率化も継続の重要な要素です。週末にまとめて下準備を行い、平日の調理時間を短縮する「作り置き」システムを導入しましょう。冷凍保存可能な糖質制限メニューのレパートリーを増やすことも有効です。

外食やコンビニ食の活用法も計画に含めることが大切です。完全に自炊にこだわると継続が困難になるため、糖質制限に対応した外食チェーンやコンビニ商品の情報を収集し、緊急時の選択肢を確保しておきましょう。

最後に、定期的な見直しと調整を行うことが重要です。血糖値の変化、体重の推移、体調の変化を月単位でチェックし、必要に応じてプランを修正していきます。医師や栄養士との相談も定期的に行い、専門的なアドバイスを取り入れることで、より効果的な管理が可能となるのです。

持続血糖モニタリング(CGM・FGM)の活用

現代の糖尿病管理において、持続血糖モニタリング(CGM)やフラッシュグルコースモニタリング(FGM)は革命的なツールとなっています。これらの技術により、従来の指先血糖測定では把握できなかった血糖変動パターンを詳細に観察できるようになったのです!

CGMは皮下に刺した細いセンサーにより皮下の間質液中の糖濃度を持続的に測定し、1日の血糖変動を視覚的に把握できます。一方、FGMは14日間連続で測定可能なセンサーを上腕に装着し、リーダーをかざすことで血糖値を確認できる仕組みです。

| モニタリング方法 | 測定方式 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 従来の血糖測定 | 指先穿刺 | 点での測定、痛みあり |

| CGM | 持続測定 | リアルタイム表示、アラート機能 |

| FGM | 持続測定 | かざすだけで測定、痛みなし |

これらのツールを糖質管理に活用することで、食事内容と血糖変動の関係をより詳細に把握できます。特に、どの食品がどの程度血糖値を上昇させるかを個人レベルで確認できるため、より精密な糖質制限が可能となるのです。

ただし、CGMやFGMは血糖自己測定(SMBG)の完全な代替ではなく、定期的な指先血糖測定による補正が必要であることも理解しておく必要があります。

まとめ:科学的根拠に基づく糖質管理で健康な生活を

糖尿病における糖質一日摂取量の管理は、決して簡単な道のりではありませんが、正しい知識と適切な実践により、確実に血糖コントロールの改善が期待できます。重要なのは、極端な制限に走るのではなく、個人の状態に合わせた持続可能な方法を見つけることなのです。

2024年糖尿病診療ガイドラインの改定により、炭水化物制限、低GI食、応用カーボカウントなど、多様な食事療法の選択肢が科学的根拠とともに示されました。ただし、これらの手法には適用期間や対象患者の制限があることも理解しておく必要があります。

前述の通り、糖質管理には個人差があり、年齢、性別、活動量、合併症の有無などを総合的に考慮する必要があります。また、糖質制限には確かな効果がある一方で、適切に実施しなければ健康被害のリスクもあることを忘れてはいけません。

成功の鍵は、医療チームとの連携、段階的な実施、継続可能な食事プランの作成、そして定期的な見直しと調整にあります。一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、自分に最適な糖質管理法を見つけていきましょう!

糖尿病と診断されても、適切な管理により健康で充実した生活を送ることは十分可能です。最新の科学的知見を活用し、個別化された糖質管理をマスターして、より良い未来への第一歩を踏み出してください。あなたの健康な生活を心から応援しています…!

参考文献・引用元

- 日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

- アメリカ糖尿病協会「Standards of Medical Care in Diabetes 2023」

- 国際糖尿病連合「IDF Diabetes Atlas 10th Edition」

- 日本病態栄養学会「糖質制限食の安全性に関する声明」

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

- 東京大学大学院医学系研究科「個別化栄養指導の効果に関する研究」

- 中野駅前内科クリニック「炭水化物制限の有効性について」